4.3.2. Обитатели почвы

Неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных размеров она выступает как разная среда. Для микроорганизмов особое значение имеет огромная суммарная поверхность почвенных частиц, так как на них адсорбируется подавляющая часть микробного населения. Сложность почвенной среды создает большое разнообразие условий для самых разных функциональных групп: аэробов и анаэробов, потребителей органических и минеральных соединений. Для распределения микроорганизмов в почве характерна мелкая очаговость, поскольку даже на протяжении нескольких миллиметров могут сменяться разные экологические зоны.

Представление вопроса о расследовании

После того, как сцена установлена, познакомьте своих учеников с вопросом расследований: «Что живет в почве?». Скажите вашим ученикам, что они будут изучать этот вопрос и что в конце их исследований они смогут предоставить надежные ответы. Попросите ваших студентов обсудить идеи о том, как этот вопрос расследования может быть исследован.

Оценка того, что уже знают ваши ученики

Создайте эксперимент, который можно было бы использовать для проверки вопроса о расследовании.

- Какие материалы нужны?

- Что бы вы сделали?

- Что было бы измерено?

- Как долго будет проходить эксперимент?

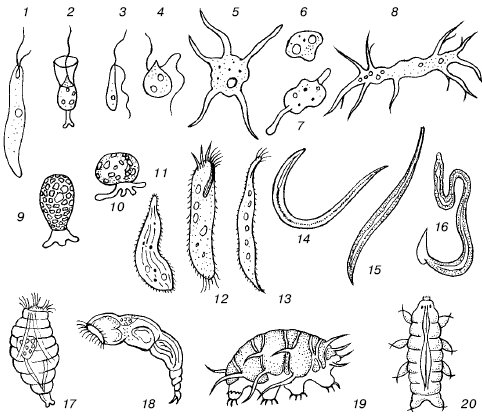

Для мелких почвенных животных (рис. 52, 53), которых объединяют под названием микрофауна (простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и др.), почва – это система микроводоемов. По существу, это водные организмы. Они живут в почвенных порах, заполненных гравитационной или капиллярной водой, а часть жизни могут, как и микроорганизмы, находиться в адсорбированном состоянии на поверхности частиц в тонких прослойках пленочной влаги. Многие из этих видов обитают и в обычных водоемах. Однако почвенные формы намного мельче пресноводных и, кроме того, отличаются способностью долго находиться в инцистированном состоянии, пережидая неблагоприятные периоды. В то время как пресноводные амебы имеют размеры 50-100 мкм, почвенные – всего 10–15. Особенно мелки представители жгутиковых, нередко всего 2–5 мкм. Почвенные инфузории также имеют карликовые размеры и к тому же могут сильно менять форму тела.

Попросите учащихся предложить названия организмов, обитающих в почве. Растения будут наиболее очевидными. Спросите их, видели ли они когда-либо другие вещи, которые растут и перемещаются в почве. Что они думают, что животные, перемещающиеся в почве, будут есть?

Применение студентов Понимание

Закройте каждый рабочий стол газетами и поместите кусок свежевыловленной почвы из зрелого сада или дровосека в центре стола. Скажите студентам, что у них будет определенное количество времени, чтобы изучить образец почвы и удалить следы или реальные живые предметы из образца. Когда они вынимают каждый предмет, они должны поместить предмет в лоток для пены, на который, по их мнению, принадлежит изделие. Продемонстрируйте, отрывая немного почвы, в которой вы найдете немного листового материала. Поместите его на лоток с надписью «Завод». Если в образце присутствуют живые животные, ученики могут размещать их непосредственно на подносе для животных, или они могут захватывать их в маленьких пластиковых чашках для временного просмотра. Когда ученики закончат исследование своих образцов почвы, попросите их принести их результаты на передний стол и сгруппировать подносы. Попросите учащихся помочь друг другу переместить предметы «Не уверены» в подносы растений или животных. Попросите их записать, какие функции помогли им определить мелкие кусочки материала как растения или животного.

- Предоставьте набор материалов для каждой группы студентов.

- Попросите их обозначить их пенные подносы как «Животные», «Завод» и «Не уверен».

Рис. 52. Раковинные амебы, питающиеся бактериями на разлагающихся листьях лесной подстилки

Рис. 53. Микрофауна почвы (по W. Dunger, 1974):

1–4 – жгутиковые; 5–8 – голые амебы; 9-10 – раковинные амебы; 11–13 – инфузории; 14–16 – круглые черви; 17–18 – коловратки; 19–20 – тихоходки

Для этого им нужно будет найти больше информации о различных видах жизни, встречающихся в почвенном сообществе. Вы можете назначать темы исследований для каждой группы, например. «Узнайте, какие насекомые живут в почве и что они делают для почвенного сообщества».

Пересмотр вопроса о расследовании 5

Завершите это расследование, попросив ваших учеников подумать о вопросе расследования и о том, как их ответы могут измениться в результате того, что они узнали. Спросите их, почему они думают, что важно знать, что такое живое существо в почве. Напомните учащимся, что многие различные почвенные организмы приносят пользу почве, аэрируя ее и добавляя питательные вещества.

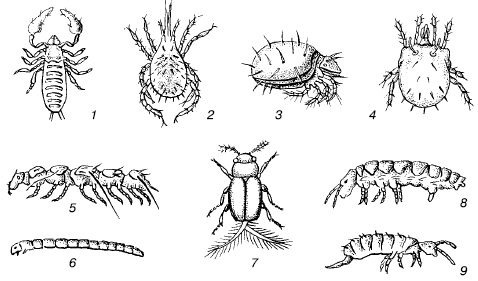

Для дышащих воздухом несколько более крупных животных почва предстает как система мелких пещер. Таких животных объединяют под названием мезофауна (рис. 54). Размеры представителей мезофауны почв – от десятых долей до 2–3 мм. К этой группе относятся в основном членистоногие: многочисленные группы клещей, первичнобескрылые насекомые (коллемболы, протуры, двухвостки), мелкие виды крылатых насекомых, многоножки симфилы и др. У них нет специальных приспособлений к рытью. Они ползают по стенкам почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно извиваясь. Насыщенный водяными парами почвенный воздух позволяет дышать через покровы. Многие виды не имеют трахейной системы. Такие животные очень чувствительны к высыханию. Основным средством спасения от колебания влажности воздуха для них является передвижение вглубь. Но возможность миграции по почвенным полостям вглубь ограничивается быстрым уменьшением диаметра пор, поэтому передвижения по скважинам почвы доступны только самым мелким видам. Более крупные представители мезофауны обладают некоторыми приспособлениями, позволяющими переносить временное снижение влажности почвенного воздуха: защитными чешуйками на теле, частичной непроницаемостью покровов, сплошным толстостенным панцирем с эпикутикулой в сочетании с примитивной трахейной системой, обеспечивающей дыхание.

Почвенные организмы бывают всех форм и размеров - микроскопические формы включают разновидности бактерий, грибов, водорослей и простейших; макроскопические формы включают насекомых, червей и даже мчащихся млекопитающих и рептилий. Студенты будут удивлены, узнав, что в почве гораздо больше живого существа, чем те, которые они обнаружили при изучении их образцов. На самом деле здоровая почва наполнена жизнью.

Но если мы не можем видеть эти живые существа, откуда мы знаем, что они есть? Фактически, их присутствие может быть обнаружено многими подсказками, которые они оставляют позади, когда они ходят по своей деятельности. Как и почти все живые существа, почвенные организмы обеспечивают важный химический ключ, что они живы и дышат. Они выдыхают или просто выделяют химический углекислый газ - химическое вещество, которое легко обнаруживается в воде с помощью индикатора. Чем больше присутствует двуокись углерода, тем больше живых существ присутствует в почве.

Рис . 54. Мезофауна почв (no W. Danger, 1974):

1 – лжескориион; 2 – гама новый клеш; 3–4 панцирные клещи; 5 – многоножка пауроиода; 6 – личинка комара-хирономиды; 7 – жук из сем. Ptiliidae; 8–9 коллемболы

Периоды затопления почвы водой представители мезофауны переживают в пузырьках воздуха. Воздух задерживается вокруг тела животных благодаря их несмачивающимся покровам, снабженным к тому же волосками, чешуйками и т. п. Пузырек воздуха служит для мелкого животного своеобразной «физической жаброй». Дыхание осуществляется за счет кислорода, диффундирующего в воздушную прослойку из окружающей воды.

У вас под ногами целый мир дикой природы. Переход на подполье является важной частью выживания для этих млекопитающих. Все, что касается родинок, приспособлено к жизни, проведенной под землей. Их мощные передние лапы и лапы помогают им эффективно рыть туннели, двигая их сквозь грязь в стремительном движении. Чтобы компенсировать плохую видимость, морда морда может чувствовать запах в стерео - каждая ноздря работает независимо, обнаруживая подземные кусочки, такие как земляные черви, с впечатляющей точностью.

Даже кровяные клетки моля разработаны с рывками в виду - они содержат специальные белки гемоглобина, позволяя животному повторно использовать кислород, вдыхаемый над землей. Поскольку они проводят так много времени под землей, большинство людей никогда не видели мол в дикой природе. Но почти все видели муравейник. Эти кучи грязи состоят из избыточного грунта, выкопанного родами, копающих и ремонтирующих туннели. Садоводы и фермеры могут найти им неприятность, но кроты играют важную роль в аэрировании и обработке почвы, делая ее более плодородной.

Представители микро– и мезофауны способны переносить зимнее промерзание почвы, так как большинство видов не может уходить вниз из слоев, подвергающихся воздействию отрицательных температур.

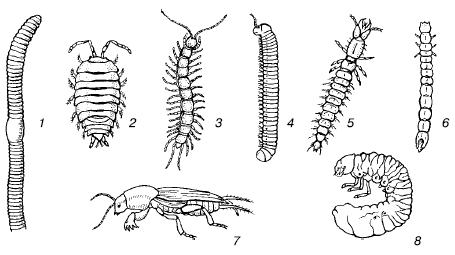

Более крупных почвенных животных, с размерами тела от 2 до 20 мм, называют представителями макрофауны (рис. 55). Это личинки насекомых, многоножки, энхитреиды, дождевые черви и др. Для них почва – плотная среда, оказывающая значительное механическое сопротивление при движении. Эти относительно крупные формы передвигаются в почве либо расширяя естественные скважины путем раздвигания почвенных частиц, либо роя новые ходы. Оба способа передвижения накладывают отпечаток на внешнее строение животных.

Таким образом, грязь, взятая из мухи, делает превосходную грунтовую почву. Даже городские лисы должны найти место для норы, когда наступает спаривание. Их подземные логова - это безопасное убежище для новорожденных наций, где они остаются с матерью в течение двух недель, в то время как отец охотится и возвращает еду. Поскольку лисы приспособились жить в городах и городах, их часто ограничивают местами, чтобы сделать свои норы. Многие в конечном итоге делают свои плотины в садах людей; в цветниках, компостных кучках и под гаражами и навесами.

Европейские барсуки живут в самых впечатляющих норах, найденных в животном мире. Их сетки, которые передаются во всех поколениях семей барсуков, могут быть веками и иногда достаточно большими, чтобы разместить несколько семей. С такими сложными, долговечными домами, наверное, не удивительно, что барсуки известны своими талантами в домашнем хозяйстве. Они невероятно чисты, регулярно очищают старые постельные принадлежности от их спальных камер и заменяют его свежей травой и соломой. Они также выкапывают коммунальные туалеты снаружи, гарантируя, что ни один парень-барсук не оступится за решетку, дефекация внутри него.

Рис. 55. Макрофауна почв (no W. Danger, 1974):

1 – дождевой червь; 2 – мокрица; 3 – губоногая многоножка; 4 – двупарнононогая многоножка; 5 – личинка жужелицы; 6 – личинка щелкуна; 7 – медведка; 8 – личинка хруща

Возможность двигаться по тонким скважинам, почти не прибегая к рытью, присуща только видам, которые имеют тело с малым поперечным сечением, способное сильно изгибаться в извилистых ходах (многоножки – костянки и геофилы). Раздвигая частицы почвы за счет давления стенок тела, передвигаются дождевые черви, личинки комаров-долгоножек и др. Зафиксировав задний конец, они утончают и удлиняют передний, проникая в узкие почвенные щели, затем закрепляют переднюю часть тела и увеличивают его диаметр. При этом в расширенном участке за счет работы мышц создается сильное гидравлическое давление несжимающейся внутриполостной жидкости: у червей – содержимого целомических мешочков, а у типулид – гемолимфы. Давление передается через стенки тела на почву, и таким образом животное расширяет скважину. При этом сзади остается открытый ход, что грозит увеличением испарения и преследованием хищников. У многих видов развиты приспособления к экологически более выгодному типу передвижения в почве – рытью с закупориванием за собой хода. Рытье осуществляется разрыхлением и отгребанием почвенных частиц. Личинки разных насекомых используют для этого передний конец головы, мандибулы и передние конечности, расширенные и укрепленные толстым слоем хитина, шипами и выростами. На заднем конце тела развиваются приспособления для прочной фиксации – выдвигающиеся подпорки, зубцы, крючья. Для закрывания хода на последних сегментах у ряда видов имеется специальная вдавленная площадка, обрамленная хитиновыми бортиками или зубцами, своего рода тачка. Подобные площадки образуются на задней части надкрылий и у жуков-короедов, которые тоже используют их для закупоривания ходов буровой мукой. Закрывая за собой ход, животные – обитатели почвы постоянно находятся в замкнутой камере, насыщенной испарениями собственного тела.

Бурное мастерство также отражается в анатомии барсука. Их короткие, но крепкие ноги имеют наконечники с удлиненными когтями, что помогает им легко выкапывать грязь. С гибкими и мускулистыми мордами их чувствительные носы также используются для рытья и зондирования. Это может быть особенно полезно для обнюхивания кроликов, которые иногда обитают в труднодоступных камерах внутри обширных поселений барсуков. Известно также, что лисицы пользуются огромными подземными домами барсуков. Несмотря на то, что они являются соперничающими хищниками, эти два вида, как правило, терпят друг друга благодаря взаимным отношениям - барсуки питаются отходами пищи, оставленными лисами, в то время как лисицы пользуются навыками поддержания норы своих хозяев.

Газообмен большинства видов этой экологической группы осуществляется при помощи специализированных органов дыхания, но наряду с этим дополняется газообменом через покровы. Возможно даже исключительно кожное дыхание, например у дождевых червей, энхитреид.

Роющие животные могут уходить из слоев, где возникает неблагоприятная обстановка. В засуху и к зиме они концентрируются в более глубоких слоях, обычно в нескольких десятках сантиметров от поверхности.

Нелегко быть водкой. Уже скудный пятимесячный срок службы этих маленьких, беззащитных грызунов регулярно обрывается широким кругом могущественных хищников, включая кошек, лисиц, ястребов, совы, ласки и норки. Живя на таких опасных охотничьих угодьях, водные полевки ценят свои норы как безопасное место, чтобы спрятаться. Они выкапывают подземные дома в берегах рек, прудов и ручьев, обеспечивая полезный путь эвакуации от хищников. Будучи талантливыми пловцами, водные полевки также могут входить в свои норы через подводные входы.

Если они попадают под хищник, а подпитывают их любимые водные травы и растения, водные полевки будут проходить по их отверстиям. Они обеспечивают уютную гавань от большинства хищников. Однако одно животное, американская норка, достаточно тонкое и подвижное, чтобы войти в свои норы. Быстрое снижение популяций водяных полевок в значительной степени объясняется этим инвазивным видом. Управление фермерством и водотоком также было названо в качестве причины увеличения редкости водных полевок. Эти плотоядные животные являются полезным союзником против посягающей американской норки, нападая на меньшие суслики, чтобы защитить свои среды обитания.

Мегафауна почв – это крупные землерои, в основном из числа млекопитающих. Ряд видов проводит в почве всю жизнь (слепыши, слепушонки, цокоры, кроты Евразии, златокроты

Африки, сумчатые кроты Австралии и др.). Они прокладывают в почве целые системы ходов и нор. Внешний облик и анатомические особенности этих животных отражают их приспособленность к роющему подземному образу жизни. У них недоразвиты глаза, компактное, вальковатое тело с короткой шеей, короткий густой мех, сильные копательные конечности с крепкими когтями. Слепыши и слепушонки разрыхляют землю резцами. К мегафауне почвы следует отнести и крупных олигохет, в особенности представителей семейства Megascolecidae, обитающих в тропиках и Южном полушарии. Самый крупный из них австралийский Megascolides australis достигает в длину 2,5 и даже 3 м.

Известные своими замечательными способностями к размножению, кролики полагаются на свои норы как защитную среду для своих слепых, бездыханных младенцев, известных как наборы. Сети этих норов называются войнами, и каждый уоррен представляет собой живую и общительную колонию до 20 кроликов. Уорренс состоит из нескольких живых камер, соединенных лабиринтной сетью туннелей. Зарываясь в группы, кролики получают больший шанс выжить. Они пользуются территориальными тенденциями своих соседей: с большим количеством кроликов, защищающих свои дома в одном и том же пространстве, гнездование младенцев становится менее уязвимым для нападений хищников.

Кроме постоянных обитателей почвы, среди крупных животных можно выделить большую экологическую группу обитателей нор (суслики, сурки, тушканчики, кролики, барсуки и т. п.). Они кормятся на поверхности, но размножаются, зимуют, отдыхают, спасаются от опасности в почве. Целый ряд других животных использует их норы, находя в них благоприятный микроклимат и укрытие от врагов. Норники обладают чертами строения, характерными для наземных животных, но имеют ряд приспособлений, связанных с роющим образом жизни. Например, у барсуков длинные когти и сильная мускулатура на передних конечностях, узкая голова, небольшие ушные раковины. У кроликов по сравнению с зайцами, не роющими нор, заметно укорочены уши и задние ноги, более прочный череп, сильнее развиты кости и мускулатура предплечий и т. п.

И с более подергивающими ушами и пьяными носами в поисках напыщенных совы и скрытых лисиц, шанс выживания становится значительно больше. Внутренние кролики сохраняют свои роющие инстинкты, поэтому неплохо обеспечить домашних кроликов специальной зоной копания: почва, песок и древесная стружка могут помочь удовлетворить эту потребность.

Чтобы вы никогда не пропустили выпуск журнала «Мир животных», убедитесь, что подписались сегодня! Живые существа, населяющие определенное место, связаны их жизненно важными видами деятельности, такими как воспроизводство, питание и поддержка. Какова взаимосвязь между характеристиками живых существ и окружающей средой, в которой они живут? Живым существам приходилось менять свой организм на длительные периоды времени с целью увеличения возможности выживания и успешного воспроизводства в окружающей их среде.

По целому ряду экологических особенностей почва является средой, промежуточной между водной и наземной. С водной средой почву сближают ее температурный режим, пониженное содержание кислорода в почвенном воздухе, насыщенность его водяными парами и наличие воды в других формах, присутствие солей и органических веществ в почвенных растворах, возможность двигаться в трех измерениях.

С воздушной средой почву сближают наличие почвенного воздуха, угроза иссушения в верхних горизонтах, довольно резкие изменения температурного режима поверхностных слоев.

Промежуточные экологические свойства почвы как среды обитания животных позволяют предполагать, что почва играла особую роль в эволюции животного мира. Для многих групп, в частности членистоногих, почва послужила средой, через которую первоначально водные обитатели смогли перейти к наземному образу жизни и завоевать сушу. Этот путь эволюции членистоногих доказан трудами М. С. Гилярова (1912–1985).

| Предыдущая |

Вокруг нас: на земле, в траве, на деревьях, в воздухе — всюду кипит жизнь. Даже никогда не углублявшийся в лес житель большого го-рода часто видит вокруг себя птиц, стрекоз, ба-бочек, мух, пауков и многих других животных. Хорошо известны всем и обитатели водоемов. Каждому, хотя бы изредка, приходилось ви-деть стайки рыб у берега, водяных жуков или улиток.

Но есть мир, скрытый от нас, недоступный непосредственному наблюдению,— своеобраз-ный мир животных почвы.

Там вечный мрак, туда не проникнешь, не разрушив естественного строения почвы. И только отдельные, случайно замеченные при-знаки показывают, что под поверхностью поч-вы среди корней растений существует богатый и разнообразный мир животных. Об этом гово-рят порой холмики над норками кротов, отвер-стия нор суслика в степи или норок береговых ласточек в обрыве над рекой, кучки земли на дорожке, выброшенные земляными червями, и сами они, выползающие после дождя, а также неожиданно появляющиеся буквально из-под земли массы крылатых муравьев или жирные личинки майских жуков, которые попадаются при вскапывании земли.

Почвой называют обычно поверхностный слой земной коры на суше, образовавшийся в процессе выветривания коренной материн-ской породы под воздействием воды, ветра, коле-баний температуры и деятельности растений, животных и человека. Важнейшее свойство почвы, отличающее ее от бесплодной материн-ской породы,— плодородие, т. е. способность производить урожай растений.

Как среда обитания животных почва сильно отличается от воды и воздуха. Попробуйте взмахнуть рукой в воздухе — вы не заметите почти никакого сопротивления. Проделайте то же в воде — вы почувствуете значительное со-противление среды. А если опустить руку в яму и засыпать землей, то обратно вытащить ее будет трудно. Понятно, что животные могут сравнительно быстро двигаться в почве лишь в естественных пустотах, трещинах или ранее прорытых ходах. Если ничего этого на пути нет, то продвинуться животное может, только про-рывая ход и отгребая землю назад либо загла-тывая землю и пропуская ее через кишечник. Скорость движения при этом, конечно, будет незначительной.

Всякому животному, чтобы жить, необхо-димо дышать. Для дыхания в почве иные усло-вия, чем в воде или в воздухе. В состав почвы входят твердые частицы, вода и воздух. Твер-дые частицы в виде небольших комочков зани-мают немногим более половины ее объема; ос-тальное приходится на долю промежутков — пор, которые могут быть заполнены воздухом (в сухой почве) или водой (в почве, насыщен-ной влагой). Как правило, вода покрывает тонкой пленкой все почвенные частицы; осталь-ное пространство между ними занято возду-хом, насыщенным водяными парами.

Благодаря такому строению почвы в ней и живут многочисленные животные, которые дышат через кожу. Если их вынуть из земли, они быстро погибают от высыхания. Больше того, в почве живут сотни видов настоящих пресноводных животных, населяющих реки, пруды и болота. Правда, это все микроскопи-ческие существа — низшие черви и однокле-точные простейшие. Они двигаются, плавают в пленке воды, покрывающей почвенные части-цы. Если почва высыхает, эти животные выде-ляют защитную оболочку и как бы засыпают.

Почвенный воздух получает кислород из атмосферы: количество его в почве на 1—2% меньше, чем в атмосферном воздухе. Кислород потребляют в почве и животные, и микроорганизмы, и корни растений. Все они выделяют углекислый газ. В почвенном воздухе его в 10—15 раз больше, чем в атмосфере. Свободный газообмен почвенного и атмосферного воздуха происходит только в том случае, если поры между твердыми части-цами не сплошь запол-нены водой. После силь-ных дождей или вес-ной, после таяния сне-га, почва насыщается водой. Воздуха в почве становится недостаточ-но, и под угрозой гибе-ли многие животные ее покидают. Этим и объ-ясняется появление зем-ляных червей на поверх-ности после сильных дождей.

Среди почвенных жи-вотных встречаются и хищники, и питающие-ся частями живых рас-тений, главным образом корнями. Есть в почве и потребители разла-гающихся растительных и животных остатков — возможно, в их пита-нии немалую роль иг-рают и бактерии.

Свою пищу почвен-ные животные находят либо в самой почве, ли-бо на ее поверхности.

Жизнедеятельность многих из них очень по-лезна. Особенно полезна деятельность дожде-вых червей. Они затаскивают в свои норы огромное количество растительных остатков, что способствует образованию перегноя и возвра-щает в почву вещества, извлеченные из нее кор-нями растений.

В лесных почвах беспозвоночные, особенно дождевые черви, перерабатывают более поло-вины всех опавших листьев. За год на каждом гектаре они выбрасывают на поверхность до 25—30 т переработанной ими земли, превра-щенной в хорошую, структурную почву. Если распределить эту землю равномерно по всей поверхности гектара, то получится слой в 0,5—0,8 см. Поэтому дождевых червей не зря считают важнейшими образователями почвы. В почве «работают» не только дождевые черви, но и их ближайшие родственники — более мелкие беловатые кольчатые черви (энхитреиды, или горшечные черви), а также неко-торые виды микроскопических круглых червей (нематоды), мелкие клещи, различные насе-комые, особенно их личинки, и, наконец, мок-рицы, многоножки и даже улитки.

Влияет на почву и чисто механическая рабо-та многих живущих в ней животных. Они прокладывают ходы, перемешивают и разрых-ляют почву, роют норы. Все это увеличивает в почве количество пустот и облегчает проникно-вение в ее глубину воздуха и воды.

В такой «работе» участвуют не только сравнительно мелкие беспозвоночные животные, но и многие млекопитающие — кроты, земле-ройки, сурки, суслики, тушканчики, поле-вые и лесные мыши, хомяки, полёвки, слепыши. Сравнительно крупные ходы некоторых из этих животных уходят вглубь от 1 до 4 м.

Еще глубже идут ходы крупных дождевых червей: у большинства из них они достигают 1,5—2 м , а у одного южного червя даже 8 м. Эти ходы, особенно в более плотных почвах, постоянно используются корнями растений, проникающими в глубину. В некоторых мес-тах, например в степной зоне, большое коли-чество ходов и нор роют в почве жуки-навоз-ники, медведки, сверчки, пауки-тарантулы, муравьи, а в тропиках — термиты.

Многие почвенные животные питаются кор-нями, клубнями, луковицами растений. Те из них, которые нападают на культурные растения или на лесные насаждения, считаются вреди-телями, например майский жук. Его личинка живет в почве около четырех лет и там же окукливается. В первый год жизни она пи-тается преимущественно корнями травянистых растений. Но, подрастая, личинка начинает питаться корнями деревьев, особенно молодых сосенок, и приносит лесу или лесонасаждениям большой вред.

Личинки жуков-щелкунов, чернотелок, дол-гоносиков, пыльцеедов, гусеницы некоторых ба-бочек, например подгрызающих совок, личинки многих мух, цикад и, наконец, корневые тли, например филлоксера, также питаются корня-ми различных растений, сильно вредя им.

Большое количество насекомых, поврежда-ющих надземные части у растений — стебли, листья, цветки, плоды, откладывают в почве яйца; здесь же вышедшие из яиц личинки скрываются в засуху, зимуют, окукливаются. К почвенным вредителям относятся некото-рые виды клещей и многоножек, голые слизни и чрезвычайно многочисленные микроскопиче-ские круглые черви — нематоды. Немато-ды проникают из почвы в корешки растений и нарушают их нормальную жизнедеятельность. В почве обитает немало хищников. «Мирные» кроты и землеройки поедают огромное коли-чество дождевых червей, улиток и личинок насекомых, нападают они даже на лягушек, ящериц и мышей. Едят эти животные почти непрерывно. Например, землеройка за сутки съедает количество живности, равное ее собственному весу!

Хищники имеются почти среди всех групп беспозвоночных, живущих в почве. Крупные инфузории питаются не только бактериями, но и простейшими животными, например жгу-тиконосцами. Сами инфузории служат добы-чей некоторым круглым червям. Хищные кле-щики нападают на других клещей и мельчай-ших насекомых. Тонкие, длинные, бледно-окрашенные многоножки-геофилы, живущие в трещинах почвы, а также более крупные темно-окрашенные костянки и сколопендры, держа-щиеся под камнями, в пнях, тоже хищники. Они питаются насекомыми и их личинками, червями и другими мелкими животными. К хищ-никам относятся пауки и близкие к ним сено-косцы («коси-коси-ножка»). Многие из них оби-тают на поверхности почвы, в подстилке или Под лежащими на земле предметами.

В почве живет много хищных насекомых. Это жужелицы и их личинки, играющие немалую роль в истреблении насекомых-вреди-телей, многие муравьи, особенно более крупные виды, истребляющие большое количество вред-ных гусениц, и, наконец, знаменитые мура-вьиные львы, названные так потому, что их личинки охотятся за муравьями. У ли-чинки муравьиного льва сильные острые челю-сти, ее длина около 1 см.

Личинка роет в сухой песчаной почве, обычно на опушке соснового леса, воронкообразную ямку и зарывается на ее дне в песок, выставив наружу только широ-ко раскрытые челюсти. Попадающие на край воронки мелкие насекомые, чаще всего муравьи, скатываются вниз. Тогда личинка муравьиного льва схватывает жертву и высасывает ее.

В некоторых местах в почве встречается хищный... гриб! Мицелий этого гриба, носящего мудреное название — дидимозоофаг, об-разует особые ловчие кольца. В них попадают мелкие почвенные черви — нематоды. С по-мощью специальных ферментов гриб растворяет довольно прочную оболочку червя, врастает внутрь его тела и начисто его выедает.

В трещинах почвы прячутся многие крово-сосущие клещи, например крупные паст-бищные. Они могут служить передатчиками ряда тяжелых болезней, в том числе страшного та-ежного энцефалита.

В процессе приспособления к условиям жиз-ни в почве у ее обитателей выработался ряд осо-бенностей в форме и строении тела, в физио-логических процессах, размножении и разви-тии, в способности переносить неблагоприят-ные условия и в поведении.

У дождевых червей, нематод, большинства многоножек, у личинок многих жуков и мух сильно удлиненное гибкое тело, позволяющее легко продвигаться в извилистых узких ходах и трещинах почвы. Щетинки у дождевых и дру-гих кольчатых червей, волоски и коготки у чле-нистоногих позволяют им значительно уско-рять свои движения в почве и прочно удержи-ваться в норах, цепляясь за стенки ходов. По-смотрите, как медленно ползет червь по поверх-ности земли и с какой скоростью, в сущности моментально, он скрывается в своей норе. Про-кладывая новые ходы, некоторые почвенные животные попеременно вытягивают и сокращают тело. При этом в передний конец животного периодически перекачивается полостная жидкость. Он сильно вздувается и расталки-вает почвенные частицы. Другие животные, рас-чищая себе путь, копают землю передними лапами, превратившимися в специальные орга-ны копания.

Окраска животных, постоянно живущих в почве, обычно бледная — сероватая, желто-ватая, беловатая. Глаза у них, как правило, развиты слабо или полностью отсутствуют. За-то очень тонко развились у них органы обоня-ния и осязания.

Современная наука придерживается той точ-ки зрения, что жизнь зародилась в первобыт-ном океане и лишь гораздо позже распростра-нилась оттуда на сушу (см. ст. « »). Весьма возможно, что для некоторых наземных животных почва служила переходной средой от жизни в воде к жизни на суше. В этом нет ничего удивительного, поскольку почва представляет собой среду оби-тания, по своим свойствам промежуточную между водой и воздухом.

Мир животных почвы очень богат. Он вклю-чает около трехсот видов простейших, больше тысячи видов круглых и кольчатых червей, десятки тысяч видов членистоногих, сотни моллюсков и ряд видов позвоночных.

Среди почвенных животных есть и полез-ные и вредные. Но большинство их числится пока в рубрике «безразличных». Возможно, что это результат нашего незнания. Изучение их — очередная задача науки.