Спарта была главным государством дорийского племени. Её имя уже играет роль в сказании о троянской войне , так как Менелай, муж Елены , из-за которой возгорелась война греков с троянцами, был спартанский царь. Историю позднейшей Спарты начинали с завоевания Пелопоннеса дорянами под предводительством Гераклидов. Из трех братьев один (Темен) получил Аргос, другой (Кресфонт) – Мессению, сыновья третьего (Аристодема) Прокл и Эврисфен – Лаконию. В Спарте было два царских рода, ведших свой род от этих героев через их сыновей Агиса и Эврипонта (Агиды и Эврипонтиды).

Род Гераклидов. Схема. Две династии спартанских царей - в правом нижнем углу

Но все это были лишь народные сказания или догадки греческих историков, не имеющие полной исторической достоверности. К числу таких сказаний следует отнести и большую часть бывшего весьма популярным в древности предания о законодателе Ликурге время жизни которого относили к IX в. и которому прямо приписывали все спартанское устройство. Ликург, по преданию, был младшим сыном одного из царей и опекуном своего малолетнего племянника Харилая. Когда последний сам начал править, Ликург поехал странствовать, при чем посетил Египет, Малую Азию и Крит, но должен был вернуться на родину по желанию спартанцев, которые были недовольны внутренними раздорами и самим царем своим Харилаем. Ликургу поручено было составить для государства новые законы, и он принялся за это дело, испросив совет у дельфийского оракула . Пифия сказала Ликургу, что не знает, назвать ли его богом или человеком, и что его постановления будут самыми лучшими. Окончив свое дело, Ликург взял со спартанцев клятву, что они до тех пор будут исполнять его законы, пока он не возвратится из нового путешествия в Дельфы. Пифия подтвердила ему свое прежнее решение, и Ликург, послав этот ответ в Спарту, лишил себя жизни, дабы уже не возвращаться на родину. Спартанцы чтили Ликурга, как бога, и выстроили в честь его храм, но в сущности Ликург и был первоначально божеством, которое превратилось позднее в народной фантазии в смертного законодателя Спарты. Так называемое законодательство Ликурга хранилось в памяти в виде кратких изречений (ретры).

102. Лакония и её население

Лакония занимала юго-восточную часть Пелопоннеса и состояла из долины реки Эврота и ограничивавших ее с запада и востока горных хребтов, из которых западный назывался Тайгетом. В этой стране были и пахотные земли, и пастбища, и леса, в которых водилась масса дичи, а в горах Тайгета было много железа; из него местные жители выделывали оружие. Городов в Лаконии было мало. В центре страны у берега Эврота лежала Спарта, иначе называвшаяся Лакедемоном. Это было соединение пяти слобод, которые оставались неукрепленными, тогда как в других греческих городах обыкновенно существовала крепость. В сущности, однако, Спарта была настоящим военным лагерем, державшим в повиновении всю Лаконию.

Лакония и Спарта на карте древнего Пелопоннеса

Население страны состояло из потомков дорийских завоевателей и покоренных ими ахеян. Первые, спартиаты, были одни полноправными гражданами государства, вторые делились на два класса: одни назывались илотами и были крепостными крестьянами, подчиненными, впрочем, не отдельным гражданам, а всему государству, другие же носили название периэков и представляли собою лично свободных людей, но стоявших к Спарте в отношении подданных без каких бы то ни было политических прав. Большая часть земли считалась общею собственностью государства, из которой последнее давало спартиатам для пропитания отдельные участки (клеры), первоначально бывшие приблизительно одинаковой величины. Обрабатывались эти участки илотами за известный оброк, платившийся ими натурою в виде большей части сбора. Периэкам была оставлена часть их земли; жили они в городах, занимаясь промышленностью и торговлею, но вообще в Лаконии эти занятия были мало развиты: уже в то время, когда у других греков была монета, в этой стране, как орудие мены, употреблялись железные прутья. Периэки обязаны были платить налог в государственную казну.

Руины театра в древней Спарте

103. Военная организация Спарты

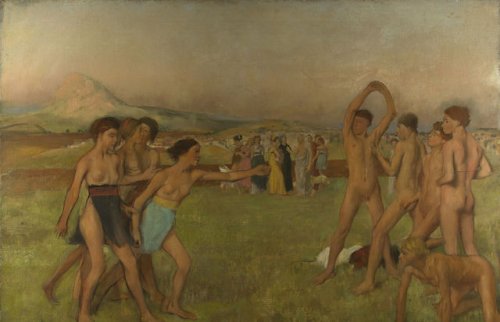

Спарта была военным государством, и её граждане были прежде всего воинами; к войне привлекали также периэков и илотов. Спартиатов, делившихся на три филы с подразделением на фратрии, в эпоху процветания было только тысяч девять на 370 тысяч периэков и илотов, которых они силою удерживали под своею властью; главные занятия спартиатов составляли гимнастика, военные упражнения, охота и война. Воспитание и весь образ жизни в Спарте были направлены к тому, чтобы быть всегда наготове против возможности восстания илотов, каковые вспыхивали на самом деле время от времени в стране. За настроением илотов следили отряды молодежи, и все подозрительные безжалостно умерщвлялись (криптии). Спартанец не принадлежал сам себе: гражданин был прежде всего воин, всю жизнь (собственно до шестидесятилетнего возраста) обязанный службою государству. Когда в семье спартанца рождался ребенок, его осматривали, годен ли он будет впоследствии к несению военной службы, и хилых младенцев не оставляли жить. От семи до восемнадцати лет все мальчики воспитывались вместе в государственных «гимназиях», где их учили гимнастике и упражняли в воинском деле, а также обучали пению и игре на флейте. Воспитание спартанской молодежи отличалось суровостью: мальчики и юноши всегда были одеты в легкую одежду, ходили босыми и с непокрытой головой, питались очень скудно и подвергались жестоким телесным наказаниям, который должны были переносить без крика и стонов. (Их секли для этого нарочно перед алтарем Артемиды).

Воин армии спартанцев

Взрослые тоже не могли жить, как хотели. И в мирное время спартанцы разделялись на боевые товарищества, даже обедавшие вместе, для чего участники общих столов (сисситии) вносили известное количество разных продуктов, да и пища их была обязательно самая грубая и простая (знаменитая спартанская похлебка). Государство наблюдало, чтобы никто не уклонялся от исполнения общих правил и не отступал от предписанного законом образа жизни. У каждой семьи был свой надел из общей государственной земли, и этот участок нельзя было ни разделить, ни продать, ни оставить по духовному завещанию. Между спартиатами должно было господствовать равенство; они так прямо и называли себя «равными» (ομοιοί). Роскошь в частной жизни преследовалась. Например, строя дом, можно было пользоваться лишь топором и пилою, которыми трудно было сделать что-либо красивое. На спартанские железные деньги нельзя было ничего купить из произведений промышленности в других государствах Греции. Притом спартиаты не имели права покидать свою страну, а чужеземцам запрещалось жить в Лаконии (ксенеласия). Об умственном развитии спартанцы не заботились. Красноречие, которое так ценилось в других частях Греции, было в Спарте не в ходу, и лаконское немногословие (лаконизм ) вошло у греков даже в поговорку. Спартанцы сделались лучшими воинами в Греции – выносливыми, стойкими, дисциплинированными. Их войско состояло из тяжеловооруженной пехоты (гоплиты) с легковооруженными вспомогательными отрядами (из илотов и частью периэков); конницей они не пользовались в своих войнах.

Древний спартанский шлем

104. Устройство спартанского государства

105. Спартанские завоевания

Это военное государство очень рано выступило на путь завоеваний. Возрастание числа жителей заставляло спартанцев искать новых земель, из которых можно было бы делать новые наделы для граждан. Овладев постепенно всей Лаконией, Спарта в третьей четверти VIII века завоевала Мессению [Первая Мессенская война ] и её жителей тоже обратила в илотов и периэков. Часть мессенцев выселилась, но и оставшиеся не хотели мириться с чужим господством. В середине VII в. они восстали против Спарты [Вторая Мессенская война ], но были снова покорены. Спартанцы сделали попытку распространить свою власть и в сторону Арголиды, но были сначала отбиты Аргосом и лишь позднее овладели частью берега Арголиды. Больше удачи имели они в Аркадии, но уже сделав первое завоевание в этой области (город Тегея), они не присоединили его к своим владениям, а вступили с жителями в военный союз под своим предводительством. Этим было положено начало большому Пелопоннескому союзу (симмахии) под спартанским главенством (гегемонией). К этой симмахии мало-помалу пристали все части Аркадии, а также и Элида. Таким образом к концу VI в. Спарта стояла во главе почти всего Пелопоннеса. Симмахия имела союзный совет, в котором под председательством Спарты решались вопросы войны и мира, и Спарте же принадлежало самое предводительство на войне (гегемония). Когда персидский шах предпринял завоевание Греции , Спарта была самым сильным греческим государством и потому могла стать во главе остальных греков в борьбе с Персией. Но уже во время этой борьбы ей пришлось уступить первенство Афинам .

Спарта была самой жестокой цивилизацией в истории человечества. Примерно на рассвете истории Греции, пока она еще проходила через свой классический период, Спарта уже переживала радикальные социальные и политические революции. В итоге спартанцы пришли к идее полного равенства. Буквально. Именно они разработали ключевые концепции, которые мы частично используем и по сей день.

Именно в Спарте впервые прозвучали идеи самопожертвования во имя всеобщего блага, высокой ценности долга и прав граждан. Вкратце, целью спартанцев было стать максимально идеальными людьми, насколько это в силах простого смертного. Вы не поверите, но каждая утопическая идея, о которой мы до сих пор задумываемся и сегодня, черпает свои истоки еще со спартанских времен.

Самая большая проблема, связанная с изучением истории этой удивительной цивилизации, состоит в том, что спартанцы оставили очень мало записей, и не оставили после себя монументальных построек, которые можно было бы исследовать и анализировать.

Тем не менее, ученые знают, что спартанские женщины наслаждались правом на свободу, образование и равенство в такой высокой степени, в какой не могли похвастать женщины никаких других цивилизаций того времени. Каждый член общества, женщина или мужчина, господин или раб, играл свою особенную ценную роль в жизни Спарты.

Именно поэтому невозможно говорить о прославленных спартанских воинах, не упомянув об этой цивилизации в целом. Воином мог стать каждый, это не было привилегией или повинностью для отдельных социальных сословий. На роль солдата проходил очень серьезный отбор среди обязательно всех граждан Спарты без исключения. Из тщательно отобранных претендентов воспитывали так, чтобы из них выросли идеальные воины. Процесс закалки спартанцев порой был сопряжен с очень жесткими способами подготовки и доходил до крайне экстремальных мер.

10. Спартанских детей с ранних лет воспитывали для участия в войнах

Почти каждый аспект жизни спартанцев находился в подчинении у города-государства. Это касалось и детей. Каждый спартанский младенец представал перед советом инспекторов, которые проверяли дитя на наличие физических недостатков. Если что-то казалось им выходящим за рамки нормы, ребенка изымали из общества и отправляли на погибель за стены города, скидывая с ближайших холмов.

В некоторых счастливых случаях эти покинутые дети находили свое спасение среди случайных странников, проходящих мимо, или же их забирали к себе «гелоты» (низшее сословие, спартанские рабы), работающие на ближайших полях.

В раннем детстве те, кто переживал первый отборочный этап, купались в ванных с вином вместо . Спартанцы верили, что это укрепляет их силу. Кроме того среди родителей было принято игнорировать плач детей, чтобы те привыкали к «спартанскому» образу жизни со младенчества. Такие воспитательные приемы настолько восторгали иноземцев, что спартанских женщин часто приглашали в соседние края в качестве нянечек и медсестер за их железные нервы.

Вплоть до 7 лет спартанские мальчики жили в своих семьях, но после этого их забирало само государство. Детей переселяли в общественные бараки, и в их жизни начинался тренировочный период под названием «агоге». Целью этой программы было воспитание из юнцов идеальных воинов. В новый режим входили физические упражнения, обучение различным хитростям, безусловной верности, военному искусству, рукопашному бою, развитие терпимости к боли, охота, навыки выживания, навыки общения и уроки морали. Их также учили читать, писать, слагать стихи и ораторствовать.

В 12 лет всех мальчиков лишали одежды и всех других личных вещей, кроме единственного красного плаща. Их обучали спать на улице и делать себе постель из тростниковых ветвей. Кроме того мальчиков поощряли копаться в мусоре или воровать себе еду. Но если воришек ловили, детей ждало суровое наказание в виде порки.

Спартанские девочки жили в своих родных семьях и после 7-летнего возраста, но они тоже получали знаменитое спартанское воспитание, в которое входили уроки танцев, гимнастики, метание дротиков и дисков. Полагалось, что именно эти навыки помогали им лучше всего подготовиться к материнству.

9. Дедовщина и драки среди детей

Одним из ключевых способов вылепить из мальчиков идеальных солдат и развить в них истинно суровый нрав считалось провоцирование к дракам друг с другом. Более взрослые парни и учителя часто затевали ссоры среди своих учеников и побуждали их вступать в драки.

Главной целью агоге было воспитать в детях устойчивость ко всем тяготам, которые будут ждать их на войне, - к холоду, голоду или боли. И если кто-то проявлял хоть малейшую слабину, трусость или смущение, они сразу же становились объектами жестоких насмешек и наказаний от своих же товарищей и учителей. Представь, что в школе над тобой кто-то издевается, а учитель подходит и присоединяется к обидчикам. Это было очень неприятно. А чтобы «добить», девочки пели всякие обидные речевки про провинившихся учеников прямо во время церемониальных собраний перед высокопоставленными сановниками.

Даже взрослые мужчины не избегали поруганий. Спартанцы ненавидели полных людей. Именно поэтому все граждане, включая даже царей, ежедневно участвовали в совместных приемах пищи, «сисситиях», которые отличались нарочитой скудностью и пресностью. Вместе с ежедневными физическими нагрузками это позволяло спартанским мужчинам и женщинам держать себя в тонусе на протяжении всей жизни. Те, кто выбивался из общей струи, подвергались общественному порицанию и даже рисковали быть изгнанными из города, если не спешили справиться со своим несоответствием системе.

8. Состязания на выносливость

Неотъемлемой частью Древней Спарты и вместе с тем одной из ее самых отвратительных практик было Состязание на выносливость – Диамастигосис. Эта традиция была призвана чтить память случая, когда жители из соседних поселений поубивали друг друга перед алтарем Артемиды в знак почитания богини. С тех пор человеческие жертвоприношения совершались здесь ежегодно.

Во времена правления полумифического спартанского царя Ликургуса, жившего в 7 веке до нашей эры, ритуалы поклонения святилищу Артемиды Орфии были смягчены и включали только порку мальчиков, проходящих агоге. Церемония продолжалась до тех пор, пока они полностью не зальют своей кровью все ступени алтаря. Во время ритуала алтарь был усыпан шишками, до которых дети должны были добраться, и собрать их.

Старшие ребята ожидали младших с палками в руках, избивая детей безо всякого сострадания к их боли. Традиция по своей сути была посвящением маленьких мальчиков в ряды полноценных воинов и граждан Спарты. Последний выстоявший ребенок получал великие почести за свою мужественность. Нередко во время такой инициации дети погибали.

Во времена оккупации Спарты Римской Империей традиция Диамастигосиса не исчезла, но утратила свою основную церемониальную значимость. Вместо этого это стало просто зрелищным спортивным мероприятием. Люди со всей империи стекались в Спарту, чтобы посмотреть на жестокую порку молодых парней. К 3-му столетию нашей эры святилище было превращено в обычный театр с трибунами, с которых зрители могли удобно наблюдать за избиениями.

7. Криптерия

Когда спартанцы достигали 20-летнего возраста или около того, те, кто был помечен в качестве потенциальных лидеров, получали возможность поучаствовать в Криптерии. Это была своего рода секретная полиция. Хотя в большей степени речь шла о партизанских отрядах, которые периодически терроризировали и оккупировали соседние поселения гелотов. Лучшие годы этого подразделения пришлись на 5 век до нашей эры, когда у Спарты было примерно 10 000 мужчин, способных воевать, а мирное население гелотов превосходило их на считанные единицы.

С другой стороны спартанцы постоянно находились под угрозой бунта со стороны гелотов. Эта постоянная угроза и была одной из причин, почему Спарта развивала такое милитаризированное общество и ставила на первое место воинственность своих граждан. Каждый мужчина в Спарте по закону должен был быть с детства воспитан в качестве солдата.

Каждую осень молодые воины получали шанс проверить свои навыки во время неофициального объявления войны вражеским поселениям гелотов. Члены Криптерии выходили на задания по ночам, вооруженные только ножами, и их целью всегда было убийство любого гелота, встреченного на своем пути. Чем крупнее и сильнее попадался враг, тем лучше.

Эта ежегодная бойня проводилась, чтобы приучить соседей повиновению и снизить их численность до безопасного уровня. Только те мальчики и мужчины, которые участвовали в таких набегах, могли рассчитывать на получение более высокого ранга и привилегированного статуса в обществе. Все остальное время года «секретная полиция» патрулировала окрестности, все так же казня любого потенциально опасного гелота без каких-либо разбирательств.

6. Принудительная женитьба

И хотя это сложно назвать чем-то откровенно ужасающим, но принудительные браки к 30 годам сегодня многие бы сочли неприемлемым и даже пугающим. До 30 лет все спартанцы жили в общественных бараках и служили в государственной армии. При наступлении 30-летнего возраста их освобождали от военного долга и переводили в запас до 60 лет. В любом случае, если к 30 годам кто-то из мужчин не успевал найти себе жену, их женили насильно.

Спартанцы считали брак важным, но не единственным способом для зачатия новых солдат, поэтому девочек выдавали замуж не раньше 19 лет. Претенденты должны были сначала тщательно оценить здоровье и физическую форму своих будущих спутниц жизни. И хотя часто решался между будущим мужем и тестем, девушка тоже имела право голоса. Ведь по закону спартанские женщины имели равные с мужчинами права, причем даже намного большие, чем в некоторых современных странах по сей день.

Если мужчины Спарты женились до своего 30-летия и все еще во время прохождения военной службы, они продолжали жить отдельно от жен. Но если же мужчина уходил в резерв все еще холостым, считалось, что не исполняет свой долг перед государством. Холостяка ждали публичные насмешки по любому поводу, особенно во время официальных собраний.

А если по какой-то причине у спартанца не могло быть детей, он должен был найти своей жене подходящего партнера. Случалось даже, что у одной женщины было несколько сексуальных партнеров, и все вместе они воспитывали общих детей.

5. Спартанское оружие

Основную массу любой древнегреческой армии, включая спартанскую, составляли «гоплиты». Это были солдаты в громоздких доспехах, граждане, на чье вооружение уходили приличные средства, чтобы они могли участвовать в войнах. И в то время как воины из большинства греческих городов-государств не обладали достаточной военной и физической подготовкой и оснащением, спартанские солдаты умели воевать всю свою жизнь и всегда были готовы отправиться на поле боя. Пока все греческие города-государства строили защитные стены вокруг своих поселений, Спарта никак не заботилась об укреплениях, считая своей главной защитой закаленных гоплитов.

Основным оружием гоплита, вне зависимости от его происхождения, было копье для правой руки. Длина копий достигала около 2,5 метров. Острие этого оружия было сделано из бронзы или железа, а рукоятка из кизилового дерева. Использовалось именно это дерево, потому что оно отличалось необходимой плотностью и прочностью. Кстати, кизиловая древесина настолько плотная и тяжелая, что даже тонет в воде.

В левой руке воин держал свой круглый щит, знаменитый «гоплон». 13-килограмовые щиты использовались в основном для защиты, но иногда применялись и в ударных техниках ближнего боя. Щиты изготавливались из дерева и кожи, а сверху покрывались слоем бронзы. Спартанцы помечали свои щиты буквой «лямбда», которая символизировала Лаконию, регион Спарты.

Если ломалось копье или сражение становилось слишком тесным, гоплиты с передовой брались за свои «ксипо», короткие мечи. Они были длиной в 43 сантиметра и предназначались для ведения ближнего боя. Но спартанцы больше предпочитали таким ксипо свои «копис». Эта разновидность меча наносила врагу особенно мучительные рубящие раны за счет своей специфической односторонней заточки по внутренней грани клинка. Копис использовали в большей степени как топор. Греческие художники часто изображали спартанцев именно с кописами в руках.

Для дополнительной защиты солдаты носили бронзовые шлемы, покрывающие не только голову, но и заднюю часть шеи и лицо. Также среди доспехов были нагрудные и наспинные щиты из бронзы или кожи. Голени солдат защищали специальные бронзовые пластины. Предплечья были закрыты таким же образом.

4. Фаланга

Существуют определенные признаки того, на какой стадии развития находится цивилизации, и среди них как раз то, как народы воюют. Племенные сообщества обычно сражаются хаотично и бессистемно, каждый воин размахивает своим топором или мечом, как ему вздумается, и ищет личную славу.

Но более продвинутые цивилизации сражаются согласно продуманным тактикам. Каждый солдат играет определенную роль в своем отряде и подчиняется общей стратегии. Так воевали римляне, так же сражались и древние греки, к которым относились спартанцы. По большому счету знаменитые римские легионы были сформированы именно по примеру греческих «фаланг».

Гоплиты собирались в полки, «локхои», состоящие из нескольких сотен граждан, и выстраивались в колонны по 8 и более рядов. Такое построение называлось фалангой. Мужчины стояли плечом к плечу в тесных группах, защищенные со всех сторон товарищескими щитами. В промежутках между щитами и шлемами стоял буквально лес из копий, торчащих пиками наружу.

Фаланги отличались очень организованным передвижением благодаря ритмичным аккомпанементам и кричалкам, которые спартанцы интенсивно учили в юном возрасте во время тренировок. Случалось, что греческие города сражались между собой, и тогда в бою можно было увидеть зрелищные столкновения сразу нескольких фаланг. Битва продолжалась до тех пор, пока один из отрядов не закалывал другой до смерти. Это можно было бы сравнить с кровавой стычкой во время матча по регби, но в древних доспехах.

3. Никто не сдается

Спартанцы воспитывались чрезвычайной преданности и презирали трусость превыше всех прочих человеческих недостатков. От солдат ожидалось, что они будут бесстрашными в любых обстоятельствах. Даже если речь пойдет о последней капли и до последнего выжившего. По этой причине акт капитуляции приравнивался самой нестерпимой трусости.

Если в каких-то невообразимых обстоятельствах спартанскому гоплиту приходилось сдаться, он потом кончал жизнь самоубийством. Древний историк Геродот вспоминал двух неизвестных спартанцев, которые пропустили важный бой и со стыда покончили собой. Один повесился, другой пошел на верную искупительную смерть во время следующего же сражения во имя Спарты.

Спартанские матери были знамениты тем, что часто говорили своим сыновьям перед боем: «Возвращайся со своим щитом, или не возвращайся вовсе». Это означало, что их либо ждут с победой, либо мертвыми. К тому же если воин лишался собственного щита, он также оставлял без защиты и своего товарища, что ставило под удар всю миссию, и было неприемлемым.

Спарта считала, что солдат полностью выполнил свой долг только тогда, когда он умер за свое государство. Мужчина должен был погибнуть на поле боя, а женщина обязана была рожать детей. Только те, кто исполнял этот долг, имели право быть похоронены в могиле с выгравированным на надгробии именем.

2. Тридцать тиранов

Спарта славилась тем, что она всегда стремилась распространить свои утопические взгляды и на соседние города-государства. Сначала это были Мессениане с запада, которых спартанцы покорили в 7 – 8 веке до нашей эры, обратив их в своих рабов гелотов. Позднее взор Спарты устремился даже на Афины. Во время Пелопоннесской войны 431 – 404 годов до нашей эры спартанцы не просто подчинили себе афинян, но и унаследовали их морское превосходство в регионе Эгейского моря. Такого раньше не случалось. Спартанцы не стали равнять с землей славный город, как им советовали коринфяне, а вместо этого решили слепить завоеванное общество по своему образу и подобию.

Для этого они установили в Афинах «про-спартанский» олигархат, бесславно известный как режим «Тридцати тиранов». Главной целью этой системы была реформация, а в большинстве случаев полное уничтожение основополагающих афинских законов и порядков в обмен на провозглашение спартанского варианта демократии. Они провели реформы в области властных структур и понизили в правах большинство общественных сословий.

Было назначено 500 советников, призванных исполнять судебные обязанности, ранее принадлежавшие всем гражданам. Спартанцы также избрали 3 000 афинян, чтобы «разделить с ними власть». На деле у этих местных управленцев просто было несколько больше привилегий, чем у остальных жителей. Во время 13-месячного режима Спарты 5% населения Афин умерло или просто скрылось из города, было конфисковано много чужого имущества, и толпы сподвижников старой системы управления Афинами были отправлены в ссылку.

Бывший ученик Сократа Критиас, лидер «Тридцати», был признан жестоким и совершено негуманным правителем, который вознамерился превратить покоренный город в отражение Спарты любой ценой. Критиас вел себя, как будто он все еще находился на посту в спартанской Криптее, и казнил всех афинян, которых считал опасными для установления нового порядка вещей.

Для патрулирования города было нанято 300 знаменосцев, которые в итоге запугивали и терроризировали местное население. Около 1500 самых выдающихся афинян, не поддерживающих новое правительство, насильно приняли яд – цикуту. Интересно, что чем более жестокими были тираны, тем больше сопротивления они встречали со стороны местных жителей.

В итоге спустя 13 месяцев жестокого режима произошел успешный переворот, который возглавил Трасибулус, один из немногих граждан, сбежавших из ссылки. Во время афинской ресторации 3 000 вышеупомянутых изменников получили амнистию, но остальные перебежчики, включая тех самых 30 тиранов, были казнены. Критиас погиб еще в одном из первых боев.

Погрязшее в коррупции, предательстве и насилии, короткое правление тиранов обусловило сильное недоверие афинян по отношению друг к другу даже в течение последующих нескольких лет после падения диктатуры.

1. Знаменитое Фермопильское сражение

Наиболее известное сегодня по серии комиксов 1998 года и фильму 2006 года «300 спартанцев», Фермопильское сражение, произошедшее в 480 году до нашей эры, стало эпической бойней между греческой армией во главе со спартанским царем Леонидасом I и персами под руководством царя Ксеркса.

Изначально конфликт возник между этими двумя народами еще до воцарения упомянутых военачальников, во время правления Дариуса I, предшественника Ксеркса. Он немало расширил пределы своих земель вглубь европейского континента и в какой-то момент устремил свой алчущий взор на Грецию. После смерти Дариуса Ксеркс почти сразу же после вступления в свои права царя начал подготовку к вторжению. Это была величайшая угроза, с которой когда-либо сталкивалась Греция.

После долгих согласований между греческими городами-государствами, сборная сила примерно из 7 000 гоплитов была отправлена защищать Фермопильский проход, через который персы собирались продвинуться на территорию всей Эллады. По какой-то причине в экранизациях и комиксах те самые несколько тысяч гоплитов не были упомянуты, включая и легендарный афинский флот.

Среди нескольких тысяч греческих воинов были и воспетые 300 спартанцев, которых Леонидас повел в бой лично. Ксеркс собрал для своего вторжения армию из 80 000 солдат. Относительно малочисленная защита греков объяснялась тем, что они не хотели отправлять слишком много воинов далеко на север страны. Другой причиной был более религиозный мотив. В те дни как раз проходили священные Олимпийские игры и самый важный ритуальный фестиваль Спарты, Карнея, во время которого кровопролитие было запрещено. В любом случае Леонидас осознавал, какая опасность грозит его войску и созвал 300 самых своих преданных спартанцев, у которых уже родились наследники мужского пола.

Расположенное в 153 километров к северу от Афин, ущелье Фермопилы представляло собой отличную оборонительную позицию. Шириной всего в 15 метров, зажатое между практически вертикальными скалами и морем, это ущелье создавало большое неудобство для численной армии Персии. Такое ограниченное пространство не позволяло персам, как следует, развернуть всю свою мощь.

Это дало грекам значительное преимущество наряду с уже построенной здесь оборонительной стеной. Когда Ксеркс наконец-то прибыл на место, ему пришлось ждать 4 дня в надежде, что греки сдадутся. Этого не произошло. Тогда он отправил своих послов последний раз, чтобы призвать врага сложить оружие, на что Леонидас ответил «приди и возьми его сам».

На протяжении 2 следующих дней греки отразили многочисленные персидские атаки, включая бой с элитным отрядом «Бессмертных» из личной гвардии персидского царя. Но преданные местным пастухом, который указал Ксерксу о тайном обходном пути через горы, на второй день греки все же оказались окруженные врагом.

Столкнувшись с такой неприятной ситуацией, греческий военачальник распустил большинство гоплитов, кроме 300 спартанцев и еще нескольких избранных солдат, чтобы дать последний бой. Во время последней атаки персов славный Леонидас и 300 спартанцев пали, с честью выполнив свой долг перед Спартой и ее людьми.

До сего дня в Фермопилах существует табличка с надписью «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». И хотя Леонидас со своими людьми погиб, их совместный подвиг вдохновил спартанцев собраться с духом и в ходе последующих греко-персидских войн свергнуть злостных оккупантов.

Фермопильское сражение навсегда закрепило за Спартой репутацию самой уникальной и сильной цивилизации.

Слава Спарты – пелопонесского города в Лаконии – в исторических хрониках и мире очень громкая. Это был один из известнейших полисов Древней Греции, который не знал смут и гражданских потрясений, а его армия никогда не отступала перед врагами.

Спарта была основана Лакедемоном, царствовавшим в Лаконии за полторы тысячи лет до Рождества Христова и назвавший город именем своей жены. В первые столетия существования города вокруг него не было никаких стен: они были возведены лишь при тиране Навизе. Правда, поздней они были разрушены, но Аппий Клавдий в скором времени воздвиг новые.

Создателем Спартанского государства древние греки считали законодателя Ликурга, время жизни которого приходится приблизительно на первую половину VII столетия до н. э. Население древней Спарты по своему составу разделялось в те времена на три группы: спартанцев, периэков и илотов. Спартанцы проживали в самой Спарте и пользовались всеми правами гражданства своего города-государства: им необходимо было выполнять все требования закона и они были допущены ко всем почетным общественным должностям. Занятие земледелием и ремеслом хоть и не было запрещено этому сословию, но не отвечало образу воспитания спартанцев и поэтому презиралось ими.

Большая часть земель Лаконии была в их распоряжении ее для них возделывали илоты. Чтобы владеть земельным участком, спартанцу было необходимо выполнить два требования: в точности следовать всем правилам дисциплины и предоставлять определенную часть дохода для сиссития – общественного стола: ячменную муку, вино, сыр и т. д.

Дичь добывали охотой в государственных лесах; сверх того каждый, приносящий жертву богам, посылал в сисситий часть туши жертвенного животного. Нарушение или невыполнение этих правил (по любой причине) приводило к потере прав гражданства. Все полноправные граждане древней Спарты, от мала до велика, должны были участвовать в этих обедах, при этом ни у кого не было никаких преимуществ и привилегий.

Круг периэков составляли также люди свободные, но они не были полноправными гражданами Спарты. Периэки населяли все города Лаконии, кроме Спарты, которая принадлежала исключительно спартанцам. Они не составляли политически целого города-государства, так как управление в своих городах получали только из Спарты. Периэки различных городов были независимы друг от друга, и в то же время каждый из них был в зависимости от Спарты.

Илоты составляли сельское население Лаконии: они были рабами тех земель, которые обрабатывали в пользу спартанцев и периэков. Илоты жили и в городах, но городская жизнь не была характерна для илотов. Им разрешалось иметь дом, жену и семью, продавать илота вне владений запрещалось. Некоторые ученые считают, что продажа илотов вообще была невозможной, так как они были собственностью государства, а не отдельных лиц. До наших времен дошли некоторые сведения о жестоком обращении спартанцев с илотами, хотя опять же некоторые из ученых полагают, что в таком отношении больше проглядывало презрение.

Плутарх сообщает, что каждый год (в силу постановлений Ликурга) эфоры торжественно объявляли войну против илотов. Молодые спартанцы, вооружившись кинжалами, ходили по всей Лаконии и истребляли несчастных илотов. Но со временем учеными было установлено, что такой способ истребления илотов был узаконен не во время Ликурга, а только после Первой Мессенской войны, когда илоты стали опасными для государства.

Плутарх, автор жизнеописаний выдающихся греков и римлян, начиная свой рассказ о жизни и законах Ликурга, предупредил читателя, что ничего достоверного сообщить о них невозможно. И все-же он не сомневался в том, что этот политический деятель был лицом историческим.

Большая часть ученых нового времени считают Ликурга личностью легендарной: одним из первых еще в 1820-е годы засомневался в его историческом существовании известный немецкий историк античности К.О.Мюллер. Он предположил, что так называемые «законы Ликурга» намного древней своего законодателя, так как это не столько законы, сколько древние народные обычаи, уходящие своими корнями в далекое прошлое дорийцев и всех других эллинов.

Многие из ученых (У.Виламовиц, Э.Мейер и др.) сохранившееся в нескольких вариантах жизнеописание спартанского законодателя рассматривают как позднюю переработку мифа о древнем лаконском божестве Ликурге. Приверженцы этого направления поставили под сомнение и само существование «законодательства» в древней Спарте. Обычаи и правила, которые регулировали повседневную жизнь спартанцев, Э.Мейер классифицировал как «житейский уклад дорийской племенной общины», из которой почти без всяких изменений и выросла классическая Спарта.

Но результаты археологических раскопок, которые проводились в 1906-1910-х годах английской археологической экспедицией в Спарте, послужили поводом к частичной реабилитации античного предания о законодательстве Ликурга. Англичане исследовали святилище Артемиды Орфии – один из самых древних храмов Спарты – и обнаружили много художественных произведений местного производства: замечательные образцы расписной керамики, уникальные терракотовые маски (больше нигде не встречающиеся), предметы из бронзы, золота, янтаря и слоновой кости.

Эти находки в большинстве своем как-то не вязались с представлениями о суровой и аскетичной жизни спартанцев, о почти совершенной изоляции их города от всего остального мира. И тогда ученые предположили, что законы Ликурга в VII столетии до н. э. еще не были пущены в действие и хозяйственное и культурное развитие Спарты шло так же, как и развитие других греческих государств. Только к концу VI столетия до н. э. Спарта замыкается в себе и превращается в тот город-государство, каким его знали античные писатели.

Из-за угроз мятежа илотов, обстановка тогда была беспокойной, и потому «инициаторы реформ» могли прибегнуть (как это нередко бывало в древние времена) к авторитету какого-то героя или божества. В Спарте на эту роль был избран Ликург, который мало-помалу из божества стал превращаться в исторического законодателя, хотя представления о его божественном происхождении сохранялись до времен Геродота.

Ликургу довелось приводить в порядок народ жестокий и возмутительный, потому надо было научить его сопротивляться натиску других государств, а для этого сделать всех искусными воинами. Одной из первых реформ Ликурга была организация управления спартанской общиной. Античные писатели утверждали, что он создал Совет старейшин (герусию) из 28 человек. Старейшины (геронты) избирались апеллой – народным собранием; в герусию входили и два царя, одной из основных обязанностей которых было командование армией во время войны.

Из описаний Павсания мы знаем, что периодом наиболее интенсивной строительной деятельности в истории Спарты был VI столетие до н. э. В это время в городе были возведены храм Афины Меднодомной на акрополе, портик Скиада, так называемый «трон Аполлона» и другие постройки. Но на Фукидида, видевшего Спарту в последней четверти V столетия до н. э., город произвел самое безотрадное впечатление.

На фоне роскоши и величия афинского зодчества времен Перикла Спарта казалась уже невзрачным провинциальным городком. Сами же спартанцы, не боясь прослыть старомодными, не перестали поклоняться архаичным каменным и деревянным идолам в то время, когда в других эллинских городах создавали свои шедевры Фидий, Мирон, Пракситель и другие выдающиеся скульпторы Древней Греции.

Во второй половине VI столетия до н. э. наступило заметное охлаждение спартанцев к Олимпийским играм. До того они принимали в них самое активное участие и составляли более половины победителей, причем во всех основных видах соревнований. В последствии, за все время с 548 до 480 года до н. э., победу одержал лишь один представитель Спарты – царь Демарат – и только в одном виде состязаний – скачках на ипподроме.

Чтобы добиться согласия и мира в Спарте, Ликург решил навсегда искоренить богатство и бедность в своем государстве. Он запретил употреблять золотые и серебряные монеты, которыми пользовались во всей Греции, а вместо них ввел железные деньги в виде оболов. На них покупалось лишь то, что производилось в самой Спарте; кроме этого, они были настолько тяжелыми, что даже небольшую сумму следовало перевозить на повозке.

Ликург предписал и уклад домашней жизни: все спартанцы, от простого гражданина до царя, должны были жить в абсолютно одинаковых условиях. В специальном предписании указывалось, какие можно строить дома, какую одежду носить: она должна была быть такой простой, чтобы не было места никакой роскоши. Даже еда должна была быть у всех одинаковая.

Таким образом, в Спарте постепенно богатство потеряло всякий смысл, так как пользоваться им было невозможно: граждане меньше начали думать о добре собственном, а больше о государственном. Нигде в Спарте бедность не соседствовала с богатством, как следствие, не было зависти, соперничества и других корыстолюбивых страстей, изнуряющих человека. Не было и жадности, которая частную пользу противопоставляет государственному благу и вооружает одного гражданина против другого.

Одного из спартанских юношей, который за бесценок приобрел землю, предали суду. В обвинении было сказано, что он еще очень молод, а уже соблазнился выгодой, в то время как корысть – враг каждого жителя Спарты.

Воспитание детей считалось в Спарте одной из основных обязанностей гражданина. Спартанца, у которого было три сына, освобождали от несения сторожевой службы, а отца пятерых – от всех существовавших обязанностей.

С 7-и летнего возраста спартанец уже не принадлежал своей семье: дети были отделены от родителей и начинали общественную жизнь. С этого момента они воспитывались в особых отрядах (агелах), где за ними надзирали не только сограждане, но и специально приставленные цензоры. Детей обучали читать и писать, приучали подолгу молчать, а говорить лаконично – кратко и четко.

Гимнастические и спортивные упражнения должны были развивать в них ловкость и силу; чтобы в движениях была гармония, юноши обязаны были участвовать в хоровых плясках; охота в лесах Лаконии вырабатывала терпение к тяжким испытаниям. Кормили детей довольно скудно, потому недостаток в пище они восполняли не только охотой, но и кражей, так как их приучали и к воровству; однако если кто попадался, то били нещадно – не за кражу, а за неловкость.

Достигнувших 16-ти летнего возраста юношей подвергали очень суровому испытанию у алтаря богини Артемиды: их жестоко секли, они же должны были молчать. Даже самый малый вскрик или стон способствовали продолжению наказания: некоторые не выдерживали испытания и умирали.

В Спарте был закон, по которому никто не должен был быть полней, чем это необходимо. По этому закону все юноши, не достигшие еще гражданских прав, показывались эфорам – членам выборной комиссии. Если юноши были крепки и сильны, то их удостаивали похвалы; юношей, чье тело считали слишком дряблым и рыхлым, били палками, так как их вид позорил Спарту и ее законы.

Плутарх и Ксенофонт писали, что Ликург узаконил, чтобы и женщины выполняли те же самые упражнения, что и мужчины, и сделались через то крепкими и могли рожать крепкое и здоровое потомство. Таким образом, спартанские женщины были достойны своих мужей, так как также подчинялись суровому воспитанию.

Женщины древней Спарты, у которых погибли сыновья, шли на поле битвы и смотрели, куда они были ранены. Если в грудь, то женщины с гордостью смотрели на окружающих и с почетом хоронили своих детей в отчих гробницах. Если же видели раны на спине, то, рыдая от стыда, торопились скрыться, предоставив хоронить убитых другим.

Брак в Спарте также подчинялся закону: личные чувства не имели никакого значения, потому как все это было дело государственное. В брак могли вступать юноши и девушки, физиологическое развитие которых соответствовало друг другу и от которых можно было ожидать здоровых детей: брак между лицами неравных комплекций не допускали.

Но у Аристотеля о положении спартанских женщин говорится совсем иначе: в то время как спартанцы вели строгую, почти аскетическую жизнь, жены их предавались в своем доме необыкновенной роскоши. Это обстоятельство заставляло мужчин добывать деньги зачастую нечестными путями, потому как прямые средства были им запрещены. Аристотель писал, что Ликург пытался и спартанских женщин подчинить такой же строгой дисциплине, но встретился с их стороны с решительным отпором.

Предоставленные сами себе, женщины сделались своевольными, предались роскоши и распущенности, они даже начали вмешиваться в государственные дела, что в конце концов привело в Спарте к настоящей гинекократии. «Да и какая разница, – с горечью вопрошает Аристотель, – правят ли сами женщины или же начальствующие лица находятся под их властью?» В вину спартанкам ставилось то, что они вели себя дерзко и нахально и позволяли себе роскошествовать, чем бросали вызов строгим нормам государственной дисциплины и морали.

Чтобы охранить свое законодательство от иноземного влияния, Ликург ограничил связи Спарты с иностранцами. Без разрешения, которое давали лишь в случаях особой важности, спартанец не мог покинуть города и выехать за границу. Иностранцам также было запрещено появляться в Спарте. Негостеприимство Спарты было самым известным явлением в древнем мире.

Граждане древней Спарты представляли из себя что-то вроде военного гарнизона, постоянно упражнявшегося и всегда готового к войне или с илотами, или с внешним врагом. Законодательство Ликурга приняло исключительно военный характер еще и потому, что то были времена, когда отсутствовали общественная и личная безопасность, отсутствовали вообще все начала, на которых зиждется государственное спокойствие. Кроме этого, дорийцы в весьма незначительном числе осели в стране покоренных ими илотов и были окружены полупокоренными или совсем не покоренными ахейцами, потому только битвами и победами они могли держаться.

Такое суровое воспитание, на первый взгляд, могло представить жизнь древней Спарты очень скучной, а сам народ несчастным. Но из сочинений древнегреческих авторов видно, что столь необычные законы сделали спартанцев самым благополучным народом в древнем мире, потому что везде господствовало лишь соперничество в приобретении добродетелей.

Существовало предсказание, по которому Спарта останется сильным и могущественным государством, пока будет следовать законам Ликурга и останется равнодушной к золоту и серебру. После войны с Афинами спартанцы привезли в свой город деньги, которые соблазнили жителей Спарты и заставили их отступить от законов Ликурга. И с этого момента доблесть их начала постепенно угасать…

Аристотель же считает, что именно ненормальное положение женщин в спартанском обществе привело к тому, что Спарта во второй половине IV столетия до н. э. страшно обезлюдела и лишилась своей былой военной мощи.

Я, конечно же, никого не удивлю, если скажу, что фильм «300 спартанцев» не является исторически точным их изображением, однако эта картина на самом деле опирается на существующий миф. Мы все выросли, будучи убежденными в том, что спартанцы были настоящими крутыми вояками. Верно ли это?

Триумфы спартанцев

Никто не будет отрицать, что спартанцы были одной из наиболее впечатляюще организованных военных культур в истории. Их манера ведения военных действий с использованием непоколебимого строя и стены из щитов и копий глубиной в восемь человек позволяла им побеждать почти любого противника, сражавшегося против них. Их интенсивные тренировки, начинавшиеся в возрасте восьми лет и официально продолжавшиеся 10 лет — а неофициально они никогда и не прекращались, — способствовали формированию абсолютной дисциплины. Их участие в битве при Фермопилах в 480 году справедливо признается одним из поворотных моментов в истории.

В некотором смысле можно сказать, что достоинства спартанцев слишком недооцениваются. Они не были простым, однообразным и тупым инструментом, как их часто представляют. Они располагали различными боевыми частями — армией, флотом, а также элитными войсками. Как все успешные военные общества, они использовали и продвигали по службе искусных военных тактиков.

Спартанцы в числе первых военных формирований осознали важность шпионажа и инфильтрации. Специально подготовленное подразделение (kryptea) функционировало как нечто среднее между шпионским ведомством и тайной полицией — следило за завоеванными территориями, а также за войсками у себя дома. Спартанскую империю нельзя сопоставить с другими мировыми империями, но, тем не менее, она была достаточно крупной в сравнении со своими соседями. Так продолжалось в течение нескольких веков. И это не было случайностью.

Особенности общества

Сегодня всем известно, что Спарта была рабовладельческим обществом. Поражение от персов означало бы порабощение для спартанцев, но одновременно оно могло бы также означать освобождение для завоеванных соседних территорий. Вместе с тем не часто обсуждается вопрос о том, каким образом рабовладельческое общество оказывало влияние на Спарту. Почти с самого начала рабы — илоты — были более многочисленными, чем спартанцы.

Все рабовладельческие общества опасаются восстания рабов. Спартанцы имели еще больше основания для подобного рода опасений. Общепринятый милитаризм их общества не был проявлением их атлетического совершенства или идеала силы. Это объяснялось способом их выживания. Чем больше Спарта расширялась, тем больше ее жители должны были уделять внимания собственной безопасности. Спарта, как многие другие культуры, обладавшие тайной полицией, была культурой паранойи.

Во время восстания илотов Афины направили свои войска для того, чтобы помочь Спарте его подавить. Спартанцы отправляли афинян домой. Они не хотели, чтобы афинские ценности распространялись среди спартанского населения, особенно среди илотов. Сегодня спартанцев изображают как свободолюбивых людей. В действительности их действия и мысли полностью определялись правительством и законом.

Но это не означает, что у спартанцев вообще не было никаких свобод. Их женщины обладали самой большой свободой в Древней Греции — среди них поощрялось чтение, письменность, владение землей, выражение своего мнения в политических вопросах, а также занятия спортом. Верхние эшелоны воинов, выжившие в сражениях и достигшие высокого ранга и власти в обществе, почитались и обладали свободой действий.

Темная сторона этой свободы действий может быть продемонстрирована на примере, по крайней мере, одного из тех 300 легендарных спартанцев. Аристодем был одним из воинов, принимавших участие в битве при Фермопилах. Он и один из его солдат начали сражение с глазной инфекцией. Леонид, их царь и командир, приказал им вернуться домой.

Этот другой солдат в последний день сражения в сопровождении раба появился на поле битвы. Тогда как Аристродем выполнил приказ и направился домой. Он был назван «трусом», и его ждала судьба всех тех, кто был лишен смелости. К его плащу было пришита соответствующая надпись для того, чтобы всем было известно о его трусости. Все его знакомые от него отвернулись. Если кто-то приказывал ему уступить дорогу во время общественных мероприятий, он должен был повиноваться, независимо от статуса человека.

Спартанцы уже в то время были сторонниками евгеники, и Аристодем показал, что его гены содержали изъян, и поэтому его дочерям было запрещено выходить замуж.

Спустя год, когда спартанцы столкнулись с другой вторгшейся силой — с персами, Аристодему было разрешено участвовать военных действиях, и он явно искал смерти в бою. Его желание умереть было замечено, его статус труса был официально отменен, и его детям после этого уже не запрещали вступать в брак. Спартанские солдаты должны были либо сражаться до своей смерти, либо спартанское общество заставляло их самих желать смерти.

Ничто из этого не умаляет впечатляющих военных побед спартанцев, но просто помещает их в определенный контекст. Когда мы пытаемся представить себе «воинскую культуру» или «милитаристское общество», они часто видятся нам как культуры, сфокусированные на чести, смелости, свободе или даже на простой радости от битвы. Именно так многие и видят спартанцев, и, вероятно, именно так спартанцы воспринимали самих себя — однако отнюдь не идеализм создал их общество. Их военная система была практическим способом решения вопросов. В конечном итоге она оказалась единственным решением существовавших проблем.

И хотя отдельных воинов учили — и они в это верили, что смелость является самой главной добродетелью, их идеализм был скреплен не только моралью. Каждый солдат знал, что он может рискнуть своей жизнью и получить все, или сохранить ее, и не иметь ничего. Не то, чтобы смерть для них была лучше позора. На самом деле смерть была лучше бесконечных оскорблений и презрения.

Спартанцы не были одни в Фермопилах

Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,

Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.

Это известное стихотворение Симонида Кеосского посвящено памяти самой известной битвы в западной истории. Нападающая персидская армия вынуждена была пройти через узкое ущелье, а ее продвижение сдерживали всего лишь 300 спартанцев. А также несколько сотен их рабов. А еще несколько сотен греков из других городов-государств. Кроме того, рядом разворачивалось морское сражение, смысл которого состоял в том, чтобы персы не могли «послать все к черту» и на кораблях обойти спартанские силы.

Вторжение персов пришлось на неудобное время для спартанцев. Оно совпало с Олимпийскими играми, а также с религиозным праздником. Если и была еще одна вещь, к которой спартанцы относились так же серьезно, как к своим сражениям, то это их религия. Они не могли отказаться от религиозных праздников, однако все, включая жителей других греческих городов-государств, осознавали ту опасность, которую представляли собой персы. В конечном итоге Леонид повел в бой элитную группу, состоявшую из 300 спартанцев. (Леонид, вероятно, испытывал особо сильное давление по поводу участия в боевых действиях, поскольку в то время ходили слухи о том, что он якобы убил предыдущего царя Спарты и женился на дочери царя для того, чтобы взойти на трон). Другие города-государства также прислали своих солдат, и в результате общая их численность в Фермопилах составила 5000 человек.

После несколько дней сражения, в течение которых греки удерживали этот узкий проход, персы нашли горную (козлиную) тропу, которая позволила им обойти греков с фланга. Остается неясным, выдал ли ее существование предатель среди греков, или персам просто удалось ее обнаружить в ходе разведки местности. (Мы вправе обвинить в этом и козлов).

Греческие гонцы, участвовавшие в походе, предупредили Леонида, и он приказал большинству из оставшихся солдат вернуться домой. Никто не сомневался в том, что спартанцы останутся. Кроме того, они милостиво позволили остаться с ними своим рабам. Удивительно то, что, по крайней мере, тысяча других греков также решили остаться, хотя они понимали, что будут уничтожены. Спартанцы возглавляли вооруженные отряды в Фермопилах, и их смелость не вызывает никаких сомнений. Но они не были единственными солдатами, которые, проявив смелость, продолжили бой. Не только спартанцы погибли в Фермопилах — они даже не составили большинство. Но у них лучше был поставлен пиар.

Поражения спартанцев

Но даже в то время спартанцев почитали за их способность сражаться. Их действия в Фермопилах стали вечным мифом, и некоторые историки действительно верят в то, что в результате греки, объединив свои силы, успешно противостояли персидскому вторжению. Однако спартанцы на самом деле не были непобедимыми.

Наиболее известное поражение спартанцев произошло во время Пелопоннесской войны — этого продолжавшегося несколько десятилетий вооруженного конфликта между Афинами и Спартой, который возник вскоре после того, как персидская угроза перестала существовать. Поражение спартанцев шокировало всех греков, в том числе Афины и Спарту, потому что спартанцы не просто были разбиты. Они сдались.

Речь идет о битве при Сфактерии в 425 году до рождения Христа. Сфактерия — это небольшой остров, на котором спартанские силы оказались изолированными после того, как одно крупное сражение пошло не по плану. Афиняне осадили спартанцев, укрывшихся в скалистой местности, они обрушили на них град стрел и в конечном итоге окружили их. 120 спартанцев сложили свое оружие и сдались.

Даже в то время считалось чем-то неслыханным, если спартанцы сдавались. Когда одного спартанца спросили о причинах поражения, он обвинил афинян, которые, по его мнению, использовали стрелы типа «веретено» вместо обычного «мужского оружия». И еще: «Они вели себя так недостойно, что мы вынуждены были сдаться». В целом это поражение оказалось настолько сокрушительным, что Спарта запросила мира. Уверенные в своих силах афиняне прервали мирные переговоры — о чем они, вероятно, пожалели, когда в итоге проиграли войну в 404 году до рождения Христа (характерно, что Спарта попросила денег у Персии для строительство целого флота кораблей, которые были необходимы для победы над Афинами).

Была еще одна известная группа, сумевшая нанести поражение спартанцам: это Священный отряд из Фив. Фивы имели своих 300 суперсолдат, однако о них не был снят фильм, и, возможно, это объясняется тем, что все они были любовниками. Возможно также, что про них не сняли фильм потому, что к моменту появления Священного отряда из Фив спартанцы уже пережили несколько неудач. Фиванцы сформировали этот отряд уже после того, как выбили спартанцев из своей столицы. Священный отряд из Фив выиграл три сражения у спартанских сил.

Одним из них было сражение в 378 году до рождения Христа, и они победили просто потому, что отказались следовать за спартанцами в невыгодное для них место. Спартанцы прорвали внешнюю блокаду перед Фивами, после чего фиванская армия отступила за внутренние стены своего города. Когда спартанцы начали наступление в надежде расстроить ряды противника, фиванцы отдали приказ об отдыхе, назвав действия спартанцев блефом. Спартанцы ушли, а затем, действуя предсказуемо, заявили, что их следует признать победителями, поскольку фиванцы неправильно с ними сражались.

Священный отряд из Фив непосредственно сражался со спартанцами по двум различным поводам, и каждый раз они уступали в количественном отношении своему противнику. В сражении при Тегирах это превосходство составляло два к одному, но они, тем не менее, смогли убить спартанского командира и так смело наступали, что спартанцы открыли для них проход, полагая, что фиванцы используют его для отхода. Вместо этого фиванцы атаковали их изнутри, после чего начали преследовать спартанских солдат. В битве при Левкрах фиванская кавалерия быстро расправилась со спартанской пехотой, несмотря на то, что фиванцев было 6000, а спартанцев 10 тысяч.

На самом деле крупнейшее поражение спартанцам нанесли их собственные рабы. Военные поражение сказались на судьбе Спарты, и свою роль в этом сыграло медленное увеличение количества врагов. В конечном итоге та катастрофа, на предотвращение которой была направлена спартанская культура, произошла, и илоты организовали успешное восстание. Спарта была основана на рабстве, а когда большинство рабов покинули ее, она оскудела. Спарта превратилась в своего рода Диснейленд, где традиционные спартанские ритуалы показывали за деньги приезжим. Последний ее царь умер, пытаясь собрать средства для города и предлагая свои услуги в качестве наемника.

Ни одна страна не разрушается красиво, и ни одно сообщество не соответствует полностью своему мифу. Смысл мифа состоит в том, чтобы взять вдохновляющую историю и превратить ее в совершенный сюжет. Спартанская легенда — легенда о суперсолдатах — основывалась на реальности, но она не соответствовала в полной мере действительности даже во времена спартанцев. Миф о 300 спартанцах, о Фермопилах и о Спарте, как культуре совершенных воинов, имеет определенный смысл. Но имеет смысл и реальность Спарты, как несовершенного общества.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Спартанцы - жители одного из древнегреческих полисов (городов - государств) на территории Древней Греции, существовавшего с 8 в. до н.э. Спарта прекратила существование после римского завоевания Греции во 2 половине 2 в. до н.э, однако упадок Спарты начался уже с 3 в. до н.э. Спартанцы создали оригинальную и самобытную цивилизацию, разительно отличающуюся от цивилизации остальных древнегреческих полисов, и до сих пор привлекающую к себе внимание исследователей. Основой спартанского государства были законы Ликурга - спартанского царя жившего в 7 в до н.э.

Природа

Спартанское государство располагалось в южной части греческого полуострова Пелопоннес. Географическое положение Спарты отличалось изолированностью. Спарта располагалась в долине зажатой между рекой и горами. В долине находилось большое количество плодородных земель, а предгорья изобиловали дикорастущими фруктовыми деревьями, реками и ручьями.

Занятия

Основным занятием спартанцев было военное дело. Ремеслом и торговлей занимались периэки - лично свободные, но лишенные политических прав жители Спарты. Земледелием занимались илоты - жители покоренных спартанцами земель, превращенные в государственных рабов. В связи с нацеленностью спаратанского государства на равенство всех свободных граждан (причем равенство не в правовом, а в буквальном - бытовом смысле) из ремесел было распространено только изготовление самых необходимых предметов - одежды, посуды и прочей хозяйственной утвари. В связи с военной направленностью Спарты на высоком техническом уровне находилось лишь изготовление оружия и доспехов.

Средства передвижения

Спартанцы использовали лошадей, повозки и колесницы. Согласно законам Ликурга спартанцы не имели право быть моряками и воевать на море. Однако в более поздние периоды спартанцы имели военный флот.

Архитектура

Спартанцы не признавали излишеств и потому их архитектура (как внешнее, так и внутренне убранство строений) отличалась крайней функциональностью. Естественно, что при таком подходе спартанцы не создали выдающихся архитектурных сооружений.

Военное дело

Армия спартанцев имела жесткую организационную структуру, которая, эволюционировала и отличалась в разные временные периоды. Тяжеловооруженные пехотинцы - гоплиты набирались из граждан Спарты и составляли основу армии. Каждый спартанец являлся на войну с собственным оружием. Комплект оружия был четко регламентирован, и состоял из копья, короткого меча, круглого щита и доспехов (бронзовые шлем, панцирь и поножи). Каждый гоплит имел слугу-оруженосца из илотов. В армии также служили периэки, вооруженные луками и пращами. Спартанцы не знали фортификации и осадного дела. В поздние периоды истории Спарта имела военный флот и одержала ряд морских побед, однако спартанцы никогда не уделяли большого внимания военному делу на море.

Спорт

Спартанцы с детства готовились к войне. С 7 лет ребенка забирали у матери, и начинался длительный и сложный процесс обучения, длящийся 13 лет. Это позволяло к 20 годам воспитать сильного, умелого и опытного воина. Спартанские воины были лучшими в Древней Греции. В Спарте практиковалось множество видов атлетических занятий и соревнований. Спартанские девочки также проходили военно-атлетическую подготовку, включающую в себя такие разделы как бег, прыжки, борьбу, метание диска и копья.

Искусство и литература

Спартанцы презирали искусство и литературу, признавая только музыку и пение. Спартанские танцы имели скорее военную, чем эстетическую направленность.

Наука

Спартанцы изучали только азы грамоты - чтение, письмо, военные и религиозные песни; историю, религию и традиции Спарты. Все остальные виды науки и образования (в том числе люди ими занимающиеся) были изгнаны из страны и запрещены.

Религия

В целом Спартанцы придерживались древнегреческой политеистической религии, с тем отличием, что в Спарте справлялось меньше религиозных праздников, и справлялись они с меньшей помпой. До определенной степени роль религии в Спарте взяла на себя спартанская мораль.