Огромное и извилистое генеалогическое древо рода Романовых с фотографиями, годами жизни и датами и периодами правления имеет множество ответвлений практически во всех крупных и значимых в ту эпоху государствах. Их родословная – интереснейший материал для изучения тем, кто желает узнать об истории своей страны и чтит память о великих правителях. А может, это послужит вам вдохновением для создания истории своей собственной семьи, которая, мы не сомневаемся, полна интересных событий, личностей и заслуживает внимания ваших потомков.

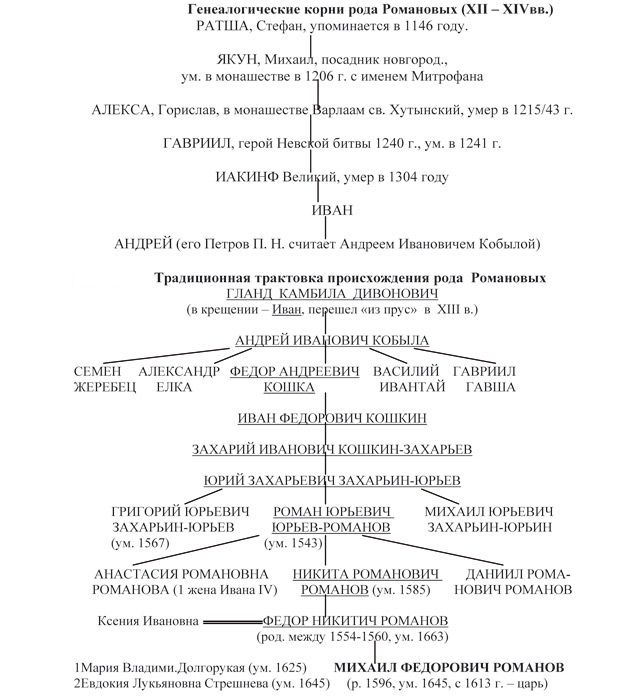

По поводу основоположников царского рода между историками по сей день не утихают споры. Среди самих членов семьи существовало мнение, что их дальние предки являются выходцами из Пруссии. Однако, так ли это на самом деле, по сей день неизвестно: доказательств у этой версии не обнаружилось. Доподлинно известно лишь то, что первый предок семьи, упомянутый в летописи – боярин Андрей Кобыла. Его потомки стали носить фамилию Захарьины-Кошкины. Анастасия Захарьина стала первой из этой семьи, кто вошел в состав царской династии Рюриковичей. Иоанн IV Грозный взял Анастасию в жены, в браке у них появился сын Федор.

Приход к власти семьи Романовых

Годы правления и схемы генеалогического древа предшественников Романовых показывают, что со смертью сына Ивана Грозного – Федора Иоанновича, древний род Рюриковичей был прерван. Государь не назначил себе преемника, поэтому представители рода Захарьиных решили воспользоваться возможностью взять власть в свои руки. Осуществить это удалось Михаилу Федоровичу. Именно он был избран на престол в 1613 году. Полностью рассматривать периоды жизни и рассказывать о каждом члене семьи мы не станем, отметим лишь царствующих особ.

Основоположник правящей династии родился в семье боярина Федора Никитича. Федор носил фамилию Романов, в честь своего деда Романа Юрьевича Захарьина. Стараниями Бориса Годунова представители этой семьи подверглись гонениям и опале. Все внуки Романа Юрьевича Захарьина были арестованы, сосланы в Сибирь и пострижены в монахи. Федору удалось получить сан патриарха, после чего он стал называться Филаретом. Его жена – Ксения Ивановна (в монашестве – инокиня Марфа) в 1596 году родила сына Михаила и стала матерью будущего государя. От него и берут свое начало все схемы и ответвления генеалогического древа Романовых.

Михаил Федорович имел все основания претендовать на престол, ведь он имел кровное родство с Рюриковичами, а именно – являлся двоюродным племянником Федора Иоанновича. Он и его родители был возвращены из ссылке в Сибири в 1605 году Лжедмитрием I. Таким образом тот пытался доказать наличие родственных связей с потомками прежде правящей династии.

Две основные силы, способствовавшие восхождению Михаила на престол – это простой московский народ и казачество. Последние опасались, что избранный боярами и дворянами правитель Яков I отберет у казаков полагающееся им хлебное жалованье. Поэтому они сделали выбор в пользу 16-ти летнего Михаила Федоровича – сына патриарха Филарета. Избранный государь долго колебался, прежде чем принять решение. Он был юн, неопытен, не получил должного образования (историки указывают, что государь к моменту коронации едва умел читать). К тому же мать слезно отговаривала его брать на себя столь тяжкое бремя. Архиепископ рязанский Феодорит пришел к ним с обращением, после которого инокиня Марфа благословила сына на восхождение на престол. Она же и стала его регентшей до 1619 года. Принимал участие в управлении государством и отец основоположника династии Романовых патриарх Филарет. На государственных грамотах стояла совместная подпись отца и сына.

В период правления Михаила Федоровича был заключен «вечный» мир со Швецией и Речью Посполитой, восстановлены торговля и хозяйство после Смутного времени, проведена реорганизация армии. Появилась светская живопись и первая русская газета – «Вестовые письма».

В семейной жизни государю повезло не сразу. Вначале он выбрал себе в жены Марию Хлопову, однако та была признана бесплодной, а значит – непригодной для роли жены царя. Первая жена Михаила – Мария Долгорукова, скончалась от болезни через пять месяцев после свадьбы. После этого царь оставался неженатым и бездетным довольно долго. Ему привозили красавиц из разных концов света, но ни одна не была ему по нраву. На тридцать шестом году жизни ему приглянулась прислужница Евдокия Стрешнева. Их брак оказался крепким и счастливым.

Алексей Михайлович

Следующая ветвь на схеме генеалогического древа Романовых – сын Михаила и Евдокии Алексей, получивший прозвище Тишайший. Алексей Михайлович не отличался крепким здоровьем, имел мягкий, добродушный характер и был крайне религиозен. Активным действиям предпочитал созерцание. Неудивительно, что этим воспользовался боярин Борис Морозов. Долгое время он оказывал на государя влияние и в результате неумелых действий Морозова (введение новой пошлины на соль) разразился Соляной бунт. На период правления Алексея пришлись и другие крупные беспорядки: восстание Степана Разина, Соловецкое Возмущение после церковной реформы патриарха Никона. Также Алексею приписывают окончательное установление института крепостничества и воссоединение с Украиной.

Был дважды женат, после него у генеалогического древа династии Романовых появились три новые ветви царствующих членов семьи. Федор III Алексеевич и Иван V не проявили способностей в управлении страной, в отличие от самого младшего из братьев - Петра I.

Петр I

На престол вступил в возрасте девяти лет, разделив правление с Иваном. О соправителе Петра говорили, что он болезненен и слабоумен. Управление государством сосредоточилась в руках сестры – регентши Петра и Ивана Софьи Алексеевны. Властная царевна не желала отказываться от престола с наступлением совершеннолетия Петра и привлекла на свою сторону стрельцов. Однако, восстание было подавлено, а бывшая регентша сослана Петром в Новодевичий монастырь.

С детства царь проявлял интерес к военному делу. Молодой наследник престола развлекался вдали от дворцов и организовал «потешные войска» из своих товарищей по играм. Неудивительно, что период его правления начался с военных походов на Азов, открывших России выход в южные моря. Благодаря созданию по его инициативе флота к территории присоединилась крепость Азов. Вел Русско-Турецкую войну, а также Северную войну со Швецией, в результате которой Россия получила выход в Балтийское море.

Петр активно продвигал в обществе европейские традиции: костюм, запрет на бороды, календарь. Благодаря своим заслугам получил звание Великий и титул императора. Государство стало именоваться Российской Империей.

Царь реформатор обладал вспыльчивым характером. Приближенные говорили, что обуздать его натуру была способна лишь Екатерина – вторая по счету супруга императора. Молодая служанка Алексея Меньшикова очаровала государя и Петр увез ее во дворец, сделав своей женой в 1712 году.

После смерти мужа в 1725 году Екатерина I стала властвующей императрицей. В этот период власть сосредоточилась в руках графа Меншикова. Войнами государыня не интересовалась, от мужа переняла лишь любовь к морю. Правление ее продлилось недолго.

Государыня скончалась в 1727 году, передав трон малолетнему внуку Петра Великого. Петр II был рожден от первого сына государя, царевича Алексея, которого родной отец приговорил к заключению и казни . Изучив фотографии и схемы генеалогического древа династии Романовых, можно увидеть, что Петр II являлся последним прямым наследником Петра Великого по мужской линии. Был коронован в 11 лет, а в 14 скоропостижно скончался от оспы. В период его правления страной управлял все тот же Меншиков, а после его свержения – представители рода Долгоруковых.

После кончины государя царствовать пригласили четвертую дочь бывшего государя Ивана V Анну Иоанновну.

Приехав в Российскую Империю, герцогиня Курляндская подписала Кондиции, согласно которым ее власть была ограничена. Она не могла самовольно вести войны, проводить реформы и распоряжаться государственной казной. Но в 1730 году установила полное самодержавие и сосредоточила управление в своих руках. Период ее правления прозвали «бироновщина» по имени Эрнста Бирона – фаворита императрицы, имевшего в то время большое влияние. Характеризовалась бироновщина большим засильем немцев при дворе.

Бирон продолжил управлять страной и после смерти императрицы, хотя формально государем являлся представитель рода Романовых Иван VI – правнук Ивана V. В младенческом возрасте правитель был свергнут и пожизненно помещен в заключение. Убит в возрасте 23 года тюремной охраной.

Елизавета Петровна

Следующий период истории России на генеалогическом древе семьи Романовых отмечен фотографией портрета Елизаветы – внебрачной дочери Петра Великого и Екатерины. Своим приходом к власти обязана солдатам Преображенского полка. Недовольные правлением Бирона, они под предводительством Елизаветы совершили дворцовый переворот в 1741 году. Дочь Петра приговорила к казни всех фаворитов прежней императрицы, но, решив продемонстрировать Европе терпимость, заменила смертный приговор ссылкой в Сибирь.

Была продолжательницей внешней политики отца в расширении государственных границ на восток. Положила начало эпохе Просвещения, подарив стране множество новых учебных заведений, в том числе Московский Государственный Университет имени Ломоносова.

После ее смерти не осталось прямых наследников по мужской линии. Генеалогическое древо династии Романовых могло бы прерваться, если бы не обнаружился сын Анны Петровны – сестры Елизаветы. Звали будущего государя так же, как его великого деда – Петром. Фактически, с тех пор правящую династию стали называть Гольштейн-Готторп-Романовы в честь отца нового императора, Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Правление Петра III продлилось всего 186 дней. Император погиб по одной из версии из-за заговора его супруги Екатерины – одной из самых деятельных и запоминающихся женских фигур дома Романовых.

Екатерина II Великая

Уроженка Пруссии София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, при православном крещении принявшая имя Екатерина, свергла с престола своего непопулярного мужа Петра III и пришла к власти в 1762 году. Вела политику просвещенного абсолютизма. Укрепляла позиции самодержавия, расширила границы государства, способствовала развитию науки и образования. Провела реформу местного управления, поделив территорию на губернии.Преобразовала Сенат, разделив его на шесть департаментов. При ней Россия окончательно закрепила за собой звание одной из самых развитых держав в мире.

Будучи грамотной правительницей, она совершенно не проявила себя как мать и жена. Имела множество фаворитов и любовников, а к своему сыну Павлу – наследнику престола относилась холодно и с презрением. Нелюбовь к матери нашла свое отражение в государственной политике Павла.

Павел I

Правление императора продлилось всего пять лет, но за это время он сделал все, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к покойной матери. Павел наперекор политике Екатерины ослабил позиции обожаемого ею дворянства и несколько улучшил положение крестьян. Отстранил от престолонаследия женщин, ввел прусские порядки в российской армии. Будучи подозрительным и пугливым по характеру, усилил надзор и цензуру. Не пользовался поддержкой у влиятельных слоев общества и был убит в собственной спальне в марте 1801.

Старший сын Павла I. Первые годы его правления поэт А. С. Пушкин охарактеризовал строками «дней александровых прекрасное начало». Действительно, сразу после коронации он создавал впечатление деятельного правителя и даже отдал приказ подготовить проект конституции, так и оставшийся лежать в ящике письменного стола. Во второй половине его правления стало ясно, что политика начинает склоняться в сторону реакции, а масштабных либеральных реформ народ так и не сумел дождаться. В последние годы жизни нередко говорил, что желает отречься от власти, что породило легенду, будто бы похоронен в его могиле вовсе не Александр, а сам император стал отшельником и уехал жить на Урал. После его смерти на престол должен был взойти его брат Константин , но тот по собственной воле отказался от власти.

Третий сын Павла. На день принятия Николаем присяги 14 декабря 1825 года дворяне назначили восстание. Они хотели провозгласить свои требования: отмену крепостного права, провозглашение демократических свобод, установление в государстве республики и создание Конституции. Восстание декабристов на Сенатской площади было жестоко подавлено, участники отправлены в ссылку, пятеро из них казнены.

Образ жизни императора был примером для подражания: он не курил, не злоупотреблял алкоголем, имел строгий распорядок дня. В быту был неприхотлив, а также обладал отличной памятью и работоспособностью. Однако, за чрезмерно педантичный склад характера, государь прослыл ограниченным и неспособным к решительным действиям.

Смелый и деятельный представитель генеалогического древа династии Романовых, победитель Русско-Турецкой войны 1877-1878, автор великих реформ, самая значимая из которых – отмена крепостного права в 1861 году. За снятие с Российской Империи позорного клейма крепостничества был назван в народе царем-освободителем.

Возможно, дарование чрезмерной свободы населению сыграло с ним злую шутку. В России стало появляться все больше протестных движений, а в марте 1881 года Освободитель был убит членами организации «Народная воля». В государя была брошена бомба и через несколько часов после трагедии он скончался от ранений в Зимнем дворце.

После трагической кончины отца государство возглавил царь-миротворец Александр III. Назван был так потому что в период его правления Российская Империя не вела ни единой войны. Наученный горьким опытом своего предшественника, отказался от дальнейшей либерализации и вел консервативную политику.

Был известен как превосходный, любящий и заботливый муж и отец. Погиб во время железнодорожной катастрофы, удерживая на плечах крышу, чтобы та не обрушилась на его родных и близких.

Последний царствующий наследник дома Романовых. В период его правления в стране нарастали социально политические противоречия, вылившиеся в конечном итоге в революцию 1905-1907, а затем в Февральскую революцию 1917, после которой государь отрекся от престола и вместе со всеми членами семьи отправлен в ссылку.

Мнения о фигуре Николая до сих пор неоднозначны. Его называют слабохарактерным и никудышным правителем, но в то же время отмечают его необыкновенную привязанность к семье, своим детям и супруге Александре Федоровне. Жена и дети до последних секунд жизни оставались неразлучны и были расстреляны революционерами в июле 1918.

История царского рода на этом завершается, но схемы генеалогического древа династии Романовых расширяются, появляются новые фото, лица, фигуры. А значит, связь нынешних Романовых с предками и память об этих выдающихся личностях сохранится для будущих поколений потомков великой семьи.

Кандидаты

Претендентов на русский трон было немало. Двух самых непопулярных кандидатов - польского королевича Владислава и сына Лжедмитрия II – «отсеяли» сразу. У шведского королевича Карла-Филиппа сторонников было больше, среди них - вождь земского войска князь Пожарский. Почему же патриот земли русской остановил выбор на иностранном принце? Возможно, сказалась антипатия «худородного» Пожарского к отечественным претендентам - родовитым боярам, которые в Смутное время не раз предавали тех, кому присягали на верность. Он опасался, что «боярский царь» посеет в России семена новой смуты, как это случилось во время недолгого правления Василия Шуйского. Поэтому князь Дмитрий стоял за призвание «варяга», но вероятнее всего это был "маневр" Пожарского, так как в итоге в борьбе за царский трон участвовали лишь русские претенденты – высокородные князья. Руководитель печально известной «семибоярщины» Федор Мстиславский скомпрометировал себя сотрудничеством с поляками, Иван Воротынский отказался от притязания на престол, Василий Голицын находился в польском плену, вожди ополчения Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский не отличались знатностью. А ведь новый царь должен объединить расколотую Смутой страну. Стоял вопрос: как отдать предпочтение одному роду, чтобы не начался новый виток боярских междоусобиц?

Михаил Фёдорович не прошел первый тур

Кандидатура Романовых как главных претендентов возникла не случайно: Михаил Романов был племянником царя Фёдора Иоанновича. Отец Михаила, патриарх Филарет, пользовался уважением среди духовенства и казаков. В пользу кандидатуры Михаила Фёдоровича активно агитировал боярин Фёдор Шереметьев. Он уверял строптивых бояр, что Михаил «молод и будет нам поваден». Другими словами, станет их марионеткой. Но бояре не дали себя уговорить: на предварительном голосовании кандидатура Михаила Романова не набрала нужного числа голосов.

Неявка

При избрании Романова возникла накладка: Собор потребовал приезда юного претендента в Москву. Этого романовская партия допустить не могла: неопытный, робкий, неискушённый в интригах юноша произвёл бы на делегатов Собора невыгодное впечатление. Шереметьеву и его сторонникам пришлось проявить чудеса красноречия, доказывая, сколь опасен путь из костромского села Домнино, где пребывал Михаил, в Москву. Не тогда ли возникла легенда о подвиге Ивана Сусанина, спасшего жизнь будущему царю? После жарких дебатов романовцам удалось убедить Собор отменить решение о приезде Михаила.

Затягивание

7 февраля 1613 года порядком подуставшие делегаты объявили двухнедельный перерыв: «для большого укрепления отложили февраля з 7-го числа февраля по 21 число». В города разослали гонцов «во всяких людех мысли их проведывати». Глас народа, конечно, глас Божий, но не маловато ли двух недель на мониторинг общественного мнения большой страны? В Сибирь, например, гонцу и за два месяца доскакать непросто. Скорее всего, бояре рассчитывали на уход из Москвы самых активных сторонников Михаила Романова – казаков. Прискучит, мол, станичникам в городе без дела сидеть, они и разойдутся. Казаки и в самом деле разошлись, да так, что боярам мало не показалось…

Роль Пожарского

Вернемся к Пожарскому и к его лоббированию шведского претендента на русский трон. Осенью 1612 года ополченцы захватили шведского шпиона. До января 1613-го он томился в неволе, но незадолго до начала Земского собора Пожарский освобождает соглядатая и отсылает его в занятый шведами Новгород с письмом к полководцу Якобу Делагарди. В нём Пожарский сообщает, будто и он сам, и большинство знатных бояр хотят видеть на русском троне именно Карла-Филиппа. Но, как показали дальнейшие события, Пожарский дезинформировал шведа. Одно из первых решений Земского собора – иноземцу на русском троне не быть, избирать государя следует «из московских родов, ково Бог даст». Неужели Пожарский был настолько наивен, что не знал настроения большинства? Конечно, нет. Князь Дмитрий сознательно морочил голову Делагарди «всеобщей поддержкой» кандидатуры Карла-Филиппа, чтобы не допустить шведского вмешательства в избрание царя. Русские с трудом отражали польский натиск, поход на Москву ещё и шведской армии мог оказаться роковым. «Операция прикрытия» Пожарского прошла успешно: шведы не двинулись с места. Вот почему 20 февраля князь Дмитрий, благополучно позабыв о шведском принце, предложил Земскому собору выбрать царя из семьи Романовых, а затем - поставил свою подпись на соборной грамоте об избрании Михаила Фёдоровича. Во время коронации нового государя именно Пожарскому Михаил оказал высокую честь: князь поднёс ему один из символов власти - царскую державу. Современным политтехнологам остаётся лишь позавидовать такому грамотному пиар-ходу: спаситель Отечества вручает державу новому царю. Красиво. Забегая вперёд, заметим, что до самой смерти (1642) Пожарский верой и правдой служил Михаилу Фёдоровичу, пользуясь его неизменным расположением. Вряд ли бы царь благоволил тому, кто желал видеть на троне Рюриковичей не его, а какого-то шведского принца.

Казаки

Особая роль в ибрании царя принадлежит казакам. Прелюбопытный рассказ об этом содержится в «Повести о Земском соборе 1613 года». Оказывается, 21 февраля бояре решили выбрать царя, бросив жребий, но упование на «авось», при котором возможен любой подлог, не на шутку разозлило казаков. Казачьи ораторы разнесли в пух и прах боярские «хитрости» и торжественно провозгласили: «По Божии воли на царствующем граде Москве и всея России да будет царь, государь и великий князь Михайло Федорович!». Этот клич тотчас подхватили сторонники Романовых, причём не только в Соборе, но и среди многочисленной толпы народа на площади. Именно казаки разрубили «гордиев узел», добившись избрания Михаила. Неведомый автор «Повести» (наверняка очевидец происходящего) не жалеет красок, описывая реакцию бояр: «Боляра же в то время страхом одержими и трепетни трясущеся, и лица их кровию пременяющеся, и ни един никто не може что изрещи». Лишь дядя Михаила, Иван Романов по прозвищу Каша, почему-то не желавший видеть племянника на престоле, пытался возразить: «Михайло Федорович еще млад и не в полне разуме». На что казачьи острословы возразили: «Но ты, Иван Никитич, стар верстой, в полне разуме… ты ему крепкий потпор будеши». Дядюшкину оценку своих умственных способностей Михаил не забыл и впоследствии отстранил Ивана Кашу от всех государственных дел. Казачий демарш стал полной неожиданностью для Дмитрия Трубецкого: «Лице у него почерне, и паде в недуг, и лежа много дней, не выходя из двора своего с кручины, что казны изтощил казаком и позна их лестны в словесех и обман». Князя можно понять: именно он, вождь казаков ополчения, рассчитывал на поддержку своих боевых товарищей, щедро одаривал их «казной» - и вдруг они оказались на стороне Михаила. Быть может, романовская партия заплатила больше?

Британское признание

21 февраля (3 марта) 1613 года Земский собор принял историческое решение: избрать на царство Михаила Федоровича Романова. Первой страной, признавшей нового государя, стала Англия: в том же,1613 г., в Москву прибыло посольство Джона Метрика. Так начиналась история второй и последней царской династии России. Показательно, что все свое царстование Михаил Фёдорович выказывал сособое отношение к англичанам. Так, Михаил Фёдорович восстановил после Смуты отношения с британской «Московской компанией» и хотя урезал свободу действий английских купцов, всё же поставил их в льготные условия не только с прочими иностранцами, но и с представителями российского «крупного бизнеса».

400 лет назад в России воцарился первый правитель из рода Романовых - Михаил Федорович. Его восхождение на престол ознаменовало конец русской смуты, а его потомкам предстояло править государством еще три века, расширяя границы и укрепляя мощь страны, которая благодаря им стала империей. Мы вспоминаем эту дату с доцентом РГГУ, заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин, автором книг «Романовы. История династии», «Генеалогия Романовых. 1613—2001» и многих других Евгением Пчеловым.

- Евгений Владимирович, откуда пошел род Романовых?

Романовы – старинный род московского боярства, истоки которого восходят к первой половине XIV в., когда жил самый ранний предок Романовых – Андрей Иванович Кобыла, служивший Семёну Гордому, старшему сыну Ивана Калиты. Таким образом, Романовы связаны с родом Великих Московских князей почти с самого начала этой династии, это, можно сказать, «коренной» род московской аристократии. Более ранние предки Романовых, до Андрея Кобылы, летописным источникам неизвестны. Уже много позже, в XVII – XVIII вв., когда Романовы находились у власти, возникла легенда об их иноземном происхождении, причём легенду эту создали не сами Романовы, а их однородцы, т.е. потомки родов, одного корня с Романовыми – Колычёвы, Шереметевы и др. По этой легенде предок Романовых якобы выехал на Русь «из Прус», т.е. из Прусской земли, населённой когда-то прусами – одним из балтских племён. Звали его якобы Гланда Камбила, а на Руси он стал Иваном Кобылой, отцом того самого Андрея, который известен при дворе Семёна Гордого. Понятно, что Гланда Камбила – абсолютно искусственное имя, искажённое от Ивана Кобылы. Такие легенды о выездах предков из других стран были обычным делом в среде русского дворянства. Конечно, никакого реального основания эта легенда под собой не имеет.

- Как же они стали Романовыми?

Потомки внука Фёдора Кошки – Захария Ивановича, прозывались Захарьиными, его сын – Юрий, был отцом Романа Юрьевича Захарьина, а уже от имени Романа образовалась фамилия Романовы. По сути это всё были родовые прозвища, происходившие от отчеств и дедичеств. Так что фамилия Романовых имеет довольно традиционное для русских фамилий происхождение.

- Были ли Романовы в родстве с династией Рюриковичей?

Они породнились с династиями тверских и серпуховских князей, а через ветвь серпуховских князей оказались в прямом родстве и с московскими Рюриковичами. Иван III был праправнуком Фёдора Кошки по матери, т.е. начиная с него московские Рюриковичи были потомками Андрея Кобылы, но потомки Кобылы, Романовы, не были потомками рода московских князей. В 1547 г . первый русский царь Иван Грозный женился на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой, дочери Романа Юрьевича Захарьина, которого часто и неверно называют боярином, хотя он этого чина не имел. От брака с Анастасией Романовной у Ивана Грозного родилось несколько детей, в том числе царевич Иван, погибший в ссоре с отцом в 1581 г ., и Фёдор, ставший царём в 1584 г . Фёдор Иоаннович был последним из династии Московских царей – Рюриковичей. Его дядя Никита Романович, брат Анастасии, пользовался большой известностью при дворе Ивана Грозного, сын Никиты, Фёдор, стал потом московским патриархом Филаретом, а внук, Михаил – первым царём из новой династии, избранным на престол в 1613 г .

- Были ли иные претенденты на престол в 1613 году?

Известно, что в том году, на Земском соборе, который должен был выбрать нового царя, звучали имена нескольких претендентов. Наиболее авторитетным боярином на тот момент был князь Фёдор Иванович Мстиславский, возглавлявший семибоярщину. Он приходился дальним потомком Ивану III через его дочь, т.е. являлся царским родственником. По свидетельствам источников, на престол претендовали также руководители земского ополчения князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (сильно истратившийся во время Земского собора) и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Были и другие заметные представители русской аристократии.

- Почему все же был избран Михаил Федорович?

Конечно, Михаил Федорович был совсем юным человеком, им можно было бы управлять, и он стоял вне боровшихся за власть придворных группировок. Но главное – родственная связь Михаила Фёдоровича и Романовых с царём Фёдором Ивановичем, сыном Ивана Грозного. Фёдор Иванович воспринимался в тот момент как бы последним «законным» московским царём, последним представителем настоящего царского «корня». Его личность и время правления идеализировались, как всегда бывает после эпохи кровавых преступлений, а возвращение к прерванной традиции как бы восстанавливало те тихие и спокойные времена. Недаром земское ополчение чеканило монеты с именем Фёдора Ивановича, к тому времени уже 15 лет как умершего. Михаил Фёдорович был племянником царя Фёдора – он воспринимался как своего рода «реинкарнация» Фёдора, продолжение его эпохи. И хотя прямого родства с Рюриковичами у Романовых не было, большое значение имели как раз свойственные и родственные связи через браки. Прямые же потомки Рюриковичей, будь то князья Пожарские или князья Воротынские, не воспринимались как часть царского рода, а только как подданные царской династии, в своем статусе возвысившейся над своими однородцами. Именно поэтому Романовы и оказывались наиболее близкими родственниками последнего из московских Рюриковичей. Сам Михаил Фёдорович никакого участия в работе Земского собора не принимал и узнал о его решении, когда к нему приехало посольство с приглашением на трон. Нужно сказать, что и он и особенно его мать, инокиня Марфа, упорно отказывались от такой чести. Но потом, поддавшись на уговоры, всё-таки согласились. Так началось правление новой династии – Романовых.

- Кто сегодня наиболее известные представители Дома Романовых? Чем они занимаются?

Сейчас род Романовых, будем говорить именно о роде, не очень многочисленен. Живы ещё представители поколения 1920-х гг., первого поколения Романовых, родившихся в эмиграции. Старейшими на сегодняшний день являются Николай Романович, живущий в Швейцарии, Андрей Андреевич, живущий в США, и ДИмитрий Романович, живущий в Дании. Первым двум не так давно исполнилось по 90 лет. Все они неоднократно приезжали в Россию. Вместе со своими более молодыми родственниками и некоторыми потомками Романовых по женским линиям (как принц Майкл Кентский, например) они составляют общественную организацию «Объединение членов рода Романовых». Существует и фонд помощи Романовых для России, который возглавляет Димитрий Романович. Однако деятельность «Объединения» в России, по крайней мере, не слишком сильно ощущается. Среди членов объединения есть и совсем молодые люди, как Ростислав Ростиславич Романов, например. Заметной фигурой является потомок Александра II от его второго, морганатического брака, светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский. Он живёт в Швейцарии и в Петербурге, где часто бывает. Есть семья покойного Князя Владимира Кирилловича – его дочь Мария Владимировна и её сын от брака с прусским принцем Георгий Михайлович. Эта семья считает себя законными претендентами на престол, всех остальных Романовых не признаёт и ведёт себя соответствующим образом. Мария Владимировна совершает «официальные визиты», жалует дворянство и ордена старой России и всячески представляет себя в виде «Главы Российского Императорского Дома». Понятно, что эта деятельность имеет совершенно определённый идеологический и политический оттенок. Семья Владимира Кирилловича добивается для себя какого-то особого юридического статуса в России, права на который многими весьма убедительно ставятся под сомнение. Есть и другие потомки Романовых, более или менее заметные, как например, Поуль Эдвард Ларсен, именующий себя ныне Павлом Эдуардовичем Куликовским – правнук сестры Николая II , Великой княгини Ольги Александровны. Он часто появляется на многочисленных мероприятиях и презентациях в качестве гостя. Но как таковой содержательной и полезной деятельности в России почти никто из Романовых и их потомков не ведёт.

Пожалуй, единственное исключение - Ольга Николаевна Куликовская-Романова. По своему происхождению к роду Романовых она не принадлежит, но является вдовой родного племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, старшего сына уже упоминавшейся Великой княгини Ольги Александровны. Надо сказать, что её деятельность в России, не в пример другим её родственникам, носит чрезвычайно активный и результативный характер. Ольга Николаевна возглавляет Благотворительный фонд имени В.кн. Ольги Александровны, который был основан ею вместе с её покойным супругом Тихоном Николаевичем, жившим в Канаде. Сейчас Ольга Николаевна даже больше проводит времени в России, чем в Канаде. Фонд провёл огромную благотворительную работу, за годы своего существования оказав реальную помощь многим медицинским и социальным учреждениям России, Соловецкому монастырю и т.д., вплоть до отдельных нуждавшихся в такой помощи лиц. В последние годы Ольга Николаевна осуществляет большую культурную деятельность, регулярно организуя в разных городах страны выставки художественных работ Великой княгини Ольги Александровны, много и плодотворно занимавшейся живописью. Эта сторона истории царской семьи до недавнего времени была совершенно неизвестна. Теперь выставки работ Великой княгини прошли не только в Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Петербурге, но и в таких отдалённых от столиц центрах, как Тюмень или Владивосток. Ольга Николаевна объехала почти всю Россию, её хорошо знают во многих уголках нашей страны. Конечно, она совершенно уникальный человек, буквально заряжающий своей энергией всех, кому приходилось с ней сталкиваться. Её судьба очень интересна – ведь до Второй мировой войны она училась в Мариинском донском институте, образованном ещё до революции в Новочеркасске по примеру знаменитого Смольного института благородных девиц, а в эмиграции находившегося в сербском городе Белая Церковь. Прекрасное воспитание в русской семье эмигрантов первой волны и образование в этом учебном заведении не могли не сказаться на самой личности Ольги Николаевны, она много рассказывала мне об этом периоде своей биографии. Знала она, конечно, и Романовых старшего поколения, например, дочь Великого князя Константина Константиновича, знаменитого поэта К.Р. – Княжну Веру Константиновну, с которой её и Тихона Николаевича связывали дружеские отношения.

Каждая страница истории выносит свои уроки для грядущих поколений. Как урок нам дает история правления Романовых?

Я считаю, что самое главное, что сделали Романовы для России – это явление Российской Империи, великой европейской державы с великой культурой и наукой. Если и знают Россию за рубежом (именно Россию, а не Советский Союз), то по именам тех людей, которые жили и творили в этот период. Можно сказать, что именно при Романовых Россия встала в один ряд с ведущими мировыми державами, причём абсолютно на равных. Это был один из самых высших взлётов нашей страны за всю историю её разнообразного существования. И Романовы сыграли в этом очень большую роль, за что мы и можем быть им искренне благодарны.

Виртуальная выставка

400-летие Дома Романовых

В 2013 г. отмечается 400-летие дома Романовых. Празднование приурочено к воцарению Михаила Фёдоровича Романова на московский престол 11 июня 1613 года (в Успенском соборе Московского Кремля по решению Земского собора). Воцарение Михаила Фёдоровича стало началом новой правящей династии Романовых.

В обширной литературе, посвященной истории Дома Романовых и отдельным царствованиям, нет однозначной трактовки роли самодержцев — преобладают крайние, зачастую полярные точки зрения. Однако, как бы ни относиться к династии Романовых и ее представителям, объективно оценивая наш исторический путь, следует признать, что именно при Романовых Россия стала одной из великих держав мира, с ними связаны ее победы и поражения, взлеты и падения, достижения и политические и экономические провалы, обусловленные в значительной мере нараставшим несоответствием общественного строя задачам времени. Дом Романовых - это не история частной семьи, а собственно и есть история России.

Романовы — русский боярский род, носивший такую фамилию с конца XVI века; с 1613 года — династия русских царей и с 1721 года — императоров всероссийских, а впоследствии — царей Польши, великих князей Литвы и Финляндии, герцогов Ольденбурга и Гольштейн-Готторпа и великих магистров Мальтийского Ордена. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны; с 5 января 1762 года императорский престол перешёл к династии Гольштейн-Готторп-Романовской, сыну Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского, по династическому договору их сын Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (будущий император всероссийский Пётр III) признавался членом императорского Дома Романовых. Таким образом, по генеалогическим правилам императорский род (династия) именуется Гольштейн-Готторп-Романовской (Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской династии), а императорский дом — Романовых.

Начало

Конец XVI в. принес нашей Родине тяжелое потрясение, ставшее первым шагом к Смуте. Со смертью Царя Феодора Иоанновича (1598 г.) пресеклась Династия Рюриковичей. Еще раньше, в 1591 г., в Угличе погиб младший представитель Династии св. Царевич Димитрий. Впрочем, права его на наследование Престола были весьма спорны, т.к. он родился от пятого венчанного (а фактически от седьмого) брака Царя Иоанна Грозного, и считался незаконнорожденным.

Свыше 700 лет Рюриковичи правили Россией. И вот их не стало. Трудно описать то впечатление, которое произвел конец Династии. Русский народ столкнулся с беспрецедентным случаем и нужно было решить вопрос, от которого зависели судьбы государства. Дому Московских Великих Князей и Царей должен был наследовать Род, имеющий полное законное на то право. Из потомков Рюрика, после гибели Князей Старицких, не осталось никого, кто обладал бы такими правами. Ближайшими родственниками Московского Дома являлись князья Шуйские, но их родство было 12-ой (!) степени. Кроме того, в соответствии с принятыми в то время на Руси нормами византийского права, ближнее свойство (т.е. родство через жену) предпочиталось дальнему кровному родству.

Исходя из этого (муж и жена составляют "плоть едину") брат Ирины Годуновой, жены Царя Феодора Иоанновича, Борис Годунов, считался одновременно и Его братом. Именно Годунова и призвали тогда на Царство с благословения Патриарха Иова. Определение по этому поводу вынес Земский Собор 1598 г.

И Царь Борис занял Престол не по "праву" избрания, а по праву наследия. Следующим родом в таком порядке наследования были Романовы, потомки первого шурина Иоанна Грозного - Никиты Романовича Захарьина-Юрьева.

Борис Годунов царствовал относительно безмятежно до возникновения в 1603 г. первых слухов о Самозванце. Появление "царевича Димитрия" заставило народ усомниться в законности воцарения Годунова. Как это ни парадоксально, но явление самозванчества свидетельствует о стихийном легитимизме Русского народа. Для того, чтобы занять Престол, нужно было обладать законными на то правами или выдать себя за обладателя таковых. В противном случае можно сколько угодно "избирать", "назначать" и "провозглашать" Царя - никакой поддержки это получить не могло. Но "царевич Димитрий" - якобы чудом спасшийся сын Иоанна Грозного - не мог не найти отклика в русских сердцах. И вот смерть уносит Царя Бориса, его сын Феодор убит, и торжествующий Самозванец въезжает в сопровождении поляков в Москву.

Отрезвление наступило не сразу. Может быть, процесс тянулся еще дольше, если бы не опрометчивое поведение Лжедимитрия в отношении Православной Церкви. Самозванец дерзнул короновать в Успенском соборе свою супругу Марину Мнишек, не крестив ее, а ограничившись миропомазанием. Сын Иоанна Грозного, по народному понятию, никогда не поступил бы подобным образом. Менее чем через две недели после, кощунственного венчания Самозванец был убит. Но основы Российского Царства так поколебались, что остановить Смуту простой ликвидацией Лжедимитрия стало уже невозможно.

Царь Василий Шуйский по-своему он стремился принести пользу Отечеству. Но трон этого единственного в истории России выборного Царя не мог быть прочным. "Выкрикнутый" на Красной площади случайной толпой, связавший себя обязательствами перед боярами, Царь Василий никогда не чувствовал себя уверенным Самодержцем. А потому не мог он эффективно противостоять ни внешним, ни внутренним врагам, и повествование о его - до смешного легком - низложении говорит нам о бесплодности внедрения чуждых традиций и законов. Конца Смуте не предвиделось.

Спасти Россию суждено было II Ополчению, руководители которого сумели извлечь некоторые уроки из прежних ошибок и создать единое народное движение. Воодушевленные посланиями Патриарха Гермогена нижегородский гражданин К. Минин и кн. Д. Пожарский объединили русских людей под знаменем борьбы за освобождение и восстановление Православного Царства. Позднее к ним присоединился и кн. Д. Трубецкой с остатками I Ополчения. В октябре 1612 г. казаки взяли приступом Китай-город, и вскоре осажденные в Кремле поляки капитулировали. В освобожденной столице появились условия для устроения государственной жизни.

В начале 1613 г. в Москву съехались посланцы "всея земли" на Великий Земский и Церковный Собор, главнейшей задачей которого было определение Законного Наследника Престола.

Когда в очередной раз на Соборе разгорелся спор о кандидатуре, некий галицкий дворянин подал записку, обосновывающую права Михаила Феодоровича на его родстве с Царем Феодором Иоанновичем (отец Михаила Митрополит Филарет был двоюродным братом Царя Феодора и наследовал бы сам, если бы не монашеский постриг, совершенный над ним в царствование Бориса Годунова), со ссылкой на авторитет замученного Патриарха Гермогена. Своим поступком он вызвал гнев бояр, грозно вопрошавших, кто осмелился принести такое писание. Тогда выступил казачий атаман и также положил письменное заявление. На вопрос кн. Пожарского, о чем идет в кем речь, атаман ответил: "О природном (выделено мной - А.З.) Царе Михаиле Феодоровиче". "Повесть о Земском Соборе 1613 г." приводит речь атамана, в которой он определен-но указал на незаконность "выборов" Царя и обосновал права на Престол юного Михаила Романова.

Окончательное решение по вопросу престолонаследия было принято 21 февраля 1613 г. Разосланная во все концы Русской Земли грамота возвещала, что "человеколюбивый Бог по смотрению Своему вложи в сердца всех людей Московского государства от мала до велика и до сущих младенцев единомышление, чтобы обрати на Владимирское, и на Московское, и на все государства Российского Царствия Государем Царем и Великим Князем всея Русии Михаила Феодоровича Романова-Юрьева". Утвержденная грамота Собора закрепляла Престол за Династией "в роды и роды" и предавала анафеме любого нарушителя священной клятвы верности Дому Романовых. Воцарение Дома Романовых стало победой порядка над смутой, и в начале XVII в. в России утвердилась новая династия, вместе с которой государство функционировало более трехсот лет, переживая взлеты и падения.

Окончательное решение по вопросу престолонаследия было принято 21 февраля 1613 г. Разосланная во все концы Русской Земли грамота возвещала, что "человеколюбивый Бог по смотрению Своему вложи в сердца всех людей Московского государства от мала до велика и до сущих младенцев единомышление, чтобы обрати на Владимирское, и на Московское, и на все государства Российского Царствия Государем Царем и Великим Князем всея Русии Михаила Феодоровича Романова-Юрьева". Утвержденная грамота Собора закрепляла Престол за Династией "в роды и роды" и предавала анафеме любого нарушителя священной клятвы верности Дому Романовых. Воцарение Дома Романовых стало победой порядка над смутой, и в начале XVII в. в России утвердилась новая династия, вместе с которой государство функционировало более трехсот лет, переживая взлеты и падения.

Последний российский царь Николай II, расстрелянный с семьей в Екатеринбурге в 1918 году, до сих пор одна из самых противоречивых фигур отечественной истории. Несмотря на почти столе-тие, прошедшее с тех трагических событий, отношение к нему в обществе резко полярное. С од-ной стороны, Русская православная церковь причислила его с семьей к лику святых, с другой — "хозяин земли русской" (его собственное определение) общественным мнением воспринимается как бездарный глава государства, который не смог спасти от гибели не только страну, но даже собственную семью.

Нужно отметить, что юридически члены царской, а затем императорской, семьи не носили вообще никаких фамилий («царевич Иван Алексеевич», «великий князь Николай Николаевич» и т. п.). Кроме того, с 1761 года в России царствовали потомки сына Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, которые по мужской линии происходили уже не от Романовых, а от Гольштейн-Готторпов (младшая ветвь Ольденбургской династии, известной с XII века). В генеалогической литературе представители династии начиная с Петра III носят название Голштейн-Готторп-Романовы. Несмотря на это, названия «Романовы» и «Дом Романовых» практически общепринято употреблялись для неофициального обозначения Российского Императорского Дома, герб бояр Романовых был включён в официальное законодательство.

После 1917 года фамилию Романовых официально стали носить (по законам Временного правительства, а затем в эмиграции) практически все члены царствовавшего дома. Исключение составляют потомки великого князя Дмитрия Павловича. Он был одним из Романовых, кто признал Кирилла Владимировича императором в изгнании. Женитьба Дмитрия Павловича на Одри Эмери была признана Кириллом морганатическим браком члена царствующего дома, а супруга и дети получили титул князей Романовских-Ильинских (сейчас её носят двое внуков Дмитрия Павловича — Дмитрий и Майкл/Михаил, а также их жёны и дочери). Остальные Романовы также вступили в морганатические (с точки зрения российского закона о престолонаследии) браки, однако не посчитали нужным менять фамилию. После создания Объединения князей дома Романовых в конце 1970-х Ильинские стали его членами на общих основаниях.

Генеалогическое древо Романовых

Генеалогические корни рода Романовых (XII-XIV вв.)

МАТЕРИАЛЫ ВЫСТАВКИ:

Более 300 лет у власти в России находилась династия Романовых. Существует несколько версий происхождения рода Романовых. По одной из них, Романовы являются выходцами из Новгорода. Родовое же предание гласит, что истоки рода следует искать в Пруссии, откуда предки Романовых переехали в Россию в начале XIV века. Первый достоверно установленный родоначальник семейства – московский боярин Иван Кобыла.

Начало правящей династии Романовых положил внучатый племянник супруги Ивана Грозного Михаил Федорович. Он был избран на царствование Земским собором в 1613 году, после пресечения московской ветви Рюриковичей.

С XVIII века Романовы перестали именовать себя царями. Второго ноября 1721 года Петр I был объявлен императором всероссийским. Он стал первым императором в династии.

Завершилось правление династии в 1917 году, когда император Николай II отрекся в результате февральской революции от престола. В июле 1918 года он был расстрелян большевиками вместе с семьей (включая пятерых детей) и приближенными в Тобольске.

Многочисленные потомки Романовых проживают сейчас за границей. Однако ни один из них, с точки зрения российского закона о престолонаследии, не имеет права на российский престол.

Ниже приводим хронологию правления рода Романовых с датировкой правления.

Михаил Федорович Романов. Годы правления: 1613-1645

Положил начало новой династии, будучи избраным в 16-летнем возрасте на царствование Земским собором в 1613 году. Принадлежал к древнему боярскому роду. Восстановил функционирование хозяйства и торговли в стране, доставшиеся ему в удручающем состоянии после Смутного времени. Заключил «вечный мир» со Швецией (1617 г.). При этом потерял выход к Балтийскому морю, но вернул обширные русские территории, завоеванные ранее Швецией. Заключил «вечный мир» с Польшей (1618 г.), потеряв при этом Смоленск и Северскую землю. Присоединил земли по Яику, Прибайкалью, Якутии, выход к Тихому океану.

Положил начало новой династии, будучи избраным в 16-летнем возрасте на царствование Земским собором в 1613 году. Принадлежал к древнему боярскому роду. Восстановил функционирование хозяйства и торговли в стране, доставшиеся ему в удручающем состоянии после Смутного времени. Заключил «вечный мир» со Швецией (1617 г.). При этом потерял выход к Балтийскому морю, но вернул обширные русские территории, завоеванные ранее Швецией. Заключил «вечный мир» с Польшей (1618 г.), потеряв при этом Смоленск и Северскую землю. Присоединил земли по Яику, Прибайкалью, Якутии, выход к Тихому океану.

Алексей Михайлович Романов (Тишайший). Годы правления: 1645-1676

Вступил на престол в 16-летнем возрасте. Был мягким, добродушным и очень религиозным человеком. Продолжил реформу армии, начатую его отцом. Привлекал при этом большое количество иностранных военных специалистов, оставшихся без дела после окончания Тридцатилетней войны. При нем была проведена церковная реформа Никона, затронувшая основные церковные обряды и книги. Вернул Смоленск и Северскую землю. Присоединил Украину к России (1654 г.). Подавил восстание Степана Разина (1667-1671 гг.)

Вступил на престол в 16-летнем возрасте. Был мягким, добродушным и очень религиозным человеком. Продолжил реформу армии, начатую его отцом. Привлекал при этом большое количество иностранных военных специалистов, оставшихся без дела после окончания Тридцатилетней войны. При нем была проведена церковная реформа Никона, затронувшая основные церковные обряды и книги. Вернул Смоленск и Северскую землю. Присоединил Украину к России (1654 г.). Подавил восстание Степана Разина (1667-1671 гг.)

Федор Алексеевич Романов. Годы правления: 1676-1682

Недолгое царствование крайне болезненного царя было ознаменовано войной с Турцией и Крымским ханством и дальнейшим заключением Бахчисарайского мирного договора (1681 г.), в соответствии с которым Турция признала за Россией Левобережную Украину и Киев. Была проведена общая перепись населения (1678г.). Борьба со старообрядцами получила новый виток – был сожжен протопоп Аввакум. Умер в двадцатилетнем возрасте.

Недолгое царствование крайне болезненного царя было ознаменовано войной с Турцией и Крымским ханством и дальнейшим заключением Бахчисарайского мирного договора (1681 г.), в соответствии с которым Турция признала за Россией Левобережную Украину и Киев. Была проведена общая перепись населения (1678г.). Борьба со старообрядцами получила новый виток – был сожжен протопоп Аввакум. Умер в двадцатилетнем возрасте.

Петр I Алексеевич Романов (Великий). Годы правления: 1682-1725 (самостоятельно правил с 1689 г.)

Предыдущий царь (Федор Алексеевич) умер, не сделав распоряжения относительно престолонаследия. В результате на трон были венчаны одновременно два царя - малолетние братья Фёдора Алексеевича Иван и Петр при регентстве их старшей сестры Софьи Алексеевны (до 1689 г. - регентство Софьи, до 1696 г. - формальное соправление с Иваном V). С 1721 года первый Император Всероссийский.

Предыдущий царь (Федор Алексеевич) умер, не сделав распоряжения относительно престолонаследия. В результате на трон были венчаны одновременно два царя - малолетние братья Фёдора Алексеевича Иван и Петр при регентстве их старшей сестры Софьи Алексеевны (до 1689 г. - регентство Софьи, до 1696 г. - формальное соправление с Иваном V). С 1721 года первый Император Всероссийский.

Был ярым приверженцем западного уклада в жизни. При всей своей неоднозначности признан как приверженцами, так и критиками как «Великий государь».

Его яркое правление ознаменовалось Азовскими походами (1695 и 1696 гг.) на турок, итогом которого стало взятие крепости Азов. Результатом походов стало в том числе осознание царем необходимости реформы армии. Старое войско было распущено – армию начали создавать по новому образцу. С 1700 по 1721 гг. - участие в тяжелейшей со Швецией, результатом которой был разгром доселе непобедимого Карла XII и выход России к Балтийскому морю.

В 1722-1724 годах крупнейшее внешнеполитическое мероприятие Петра Великого после Северной войны – Каспийский (Персидский) поход, закончившийся захватом Россией Дербента, Баку и других городов.

За время своего правления Петр основал Санкт-Петербург (1703 г.), учредил Сенат (1711 г.) и Коллегии (1718 г.), ввел «Табель о Рангах» (1722 г.).

Екатерина I. Годы правления: 1725-1727

Вторая жена Петра I. Бывшая служанка по имени Марта Крузе, взятая в полон в ходе Северной войны. Национальность не известна. Была любовницей фельдмаршала Шереметева. Позже её забрал к себе князь Меньшиков. В 1703 году приглянулась Петру, который сделал её своей любовницей, а в дальнейшем женой. Крестилась в православие, сменив имя на Екатерину Алексеевну Михайлову.

Вторая жена Петра I. Бывшая служанка по имени Марта Крузе, взятая в полон в ходе Северной войны. Национальность не известна. Была любовницей фельдмаршала Шереметева. Позже её забрал к себе князь Меньшиков. В 1703 году приглянулась Петру, который сделал её своей любовницей, а в дальнейшем женой. Крестилась в православие, сменив имя на Екатерину Алексеевну Михайлову.

При ней был создан Верховный тайный совет (1726 г.) и заключен союз с Австрией (1726 г.).

Петр II Алексеевич Романов. Годы правления: 1727-1730

Внук Петра I, сын царевича Алексея. Последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол в 11-летнем возрасте. Умер в 14 лет от оспы. Фактически управление государством осуществлял Верховный тайный совет. По воспоминанию современников, юный император отличался своенравием и обожал развлечения. Именно развлечениям, забавам и охотам посвящал всё своё время юный император. При нем был низвергнут Меньшиков (1727 г.), а столица была возвращена в Москву (1728 г.).

Внук Петра I, сын царевича Алексея. Последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол в 11-летнем возрасте. Умер в 14 лет от оспы. Фактически управление государством осуществлял Верховный тайный совет. По воспоминанию современников, юный император отличался своенравием и обожал развлечения. Именно развлечениям, забавам и охотам посвящал всё своё время юный император. При нем был низвергнут Меньшиков (1727 г.), а столица была возвращена в Москву (1728 г.).

Анна Иоанновна Романова. Годы правления: 1730-1740

Дочь Ивана V, внучка Алексея Михайловича. Была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным тайным советом, который впоследствии успешно распустила. Вместо Верховного совета был создан кабинет министров (1730 г.) Столица была возвращена в Санкт-Петербург (1732г.). 1735-1739 гг. ознаменовались русско–турецкой войной, закончившейся мирным договором в Белграде. По условиям договора России России отошёл Азов, но запрещалось иметь флот на Чёрном море. Годы её правления характеризуются в литературе, как "эпоха засилья немцев при дворе", или как "бироновщина" (по фамилии её фаворита).

Иван VI Антонович Романов. Годы правления: 1740-1741

Правнук Ивана V. Был провозглашен императором в двухмесячном возрасте. Младенец был провозглашён императором при регентстве герцога Курляндского Бирона, но через две недели гвардейцы отстранили герцога от власти. Новым регентом стала мать императора Анна Леопольдовна. В двухлетнем возрасте был свергнут. Его недолгое царствование подверглось закону об осуждении имени - из оборота изъяли , были уничтожены все его портреты, были изъяты (либо уничтожены) все документы, содержащие имя императора. До 23 лет провел в одиночной камере, где (уже полубезумный) был заколот охраной.

Правнук Ивана V. Был провозглашен императором в двухмесячном возрасте. Младенец был провозглашён императором при регентстве герцога Курляндского Бирона, но через две недели гвардейцы отстранили герцога от власти. Новым регентом стала мать императора Анна Леопольдовна. В двухлетнем возрасте был свергнут. Его недолгое царствование подверглось закону об осуждении имени - из оборота изъяли , были уничтожены все его портреты, были изъяты (либо уничтожены) все документы, содержащие имя императора. До 23 лет провел в одиночной камере, где (уже полубезумный) был заколот охраной.

Елизавета I Петровна Романова. Годы правления: 1741-1761

Дочь Петра I и Екатерины I. При ней впервые в России отменили смертную казнь. Был открыт университет в Москве (1755 г.). В 1756-1762 гг. Россия приняла участие в крупнейшем военном конфликте XVIII века - семилетней войне. В результате боевых действий русские войска захватили всю Восточную Пруссию и даже ненадолго взяли Берлин. Однако скоротечная смерть императрицы и приход к власти пропрусски настроенного Петра III свели на нет все военные достижения - завоеванные земли были возвращены Пруссии, был заключен мир.

Дочь Петра I и Екатерины I. При ней впервые в России отменили смертную казнь. Был открыт университет в Москве (1755 г.). В 1756-1762 гг. Россия приняла участие в крупнейшем военном конфликте XVIII века - семилетней войне. В результате боевых действий русские войска захватили всю Восточную Пруссию и даже ненадолго взяли Берлин. Однако скоротечная смерть императрицы и приход к власти пропрусски настроенного Петра III свели на нет все военные достижения - завоеванные земли были возвращены Пруссии, был заключен мир.

Петр III Федорович Романов. Годы правления: 1761-1762

Племянник Елизаветы Петровны, внук Петра I – сын его дочери Анны. Царствовал 186 дней. Любитель всего прусского, он прекратил войну со Швецией сразу после прихода к власти на крайне невыгодных для России условиях. С трудом говорил на русском. Во время его правления был издан манифест «О вольности дворянства», союз Пруссии и России, указ о свободе вероисповедания (все -1762 г.). Прекратил преследование старообрядцев. Был свергнут своей супругой и через неделю скончался (по официальной версии - от горячки).

Племянник Елизаветы Петровны, внук Петра I – сын его дочери Анны. Царствовал 186 дней. Любитель всего прусского, он прекратил войну со Швецией сразу после прихода к власти на крайне невыгодных для России условиях. С трудом говорил на русском. Во время его правления был издан манифест «О вольности дворянства», союз Пруссии и России, указ о свободе вероисповедания (все -1762 г.). Прекратил преследование старообрядцев. Был свергнут своей супругой и через неделю скончался (по официальной версии - от горячки).

Уже в период правления Екатерины II руководитель крестьянской войны Емельян Пугачёв в 1773 году выдавал себя за "чудом спасшегося" Петра III.

Екатерина II Алексеевна Романова (Великая). Годы правления: 1762-1796

Жена Петра III. Максимально закрепостила крестьян, расширив полномочия дворянства. Значительно расширила территорию Империи в ходе русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791 гг.) и раздела Польши (1772, 1793 и 1795 гг.). Правление ознаменовалось крупнейшим крестьянским восстанием Емельяна Пугачева, выдававшим себя Петром III (1773-1775 гг.). Была проведена губернская реформа (1775 г.).

Жена Петра III. Максимально закрепостила крестьян, расширив полномочия дворянства. Значительно расширила территорию Империи в ходе русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791 гг.) и раздела Польши (1772, 1793 и 1795 гг.). Правление ознаменовалось крупнейшим крестьянским восстанием Емельяна Пугачева, выдававшим себя Петром III (1773-1775 гг.). Была проведена губернская реформа (1775 г.).

Павел I Петрович Романов: 1796-1801

Сын Екатерины II и Петра III, 72-й великий магистр Мальтийского ордена. Вступил на престол в возрасте 42 лет. Ввел обязательное престолонаследие только по мужской линии (1797 г.). Значительно облегчил положение крестьян (указ о трехдневной барщине, запрет продавать крепостных без земли (1797 г.)). Из внешней политики достойны упоминания война с Францией (1798-1799 гг.) и итальянский и швейцарский походы Суворова (1799 г.). Убит гвардейцами (не без ведома сына Александра) в собственной спальне (задушен). Официальная версия – инсульт.

Сын Екатерины II и Петра III, 72-й великий магистр Мальтийского ордена. Вступил на престол в возрасте 42 лет. Ввел обязательное престолонаследие только по мужской линии (1797 г.). Значительно облегчил положение крестьян (указ о трехдневной барщине, запрет продавать крепостных без земли (1797 г.)). Из внешней политики достойны упоминания война с Францией (1798-1799 гг.) и итальянский и швейцарский походы Суворова (1799 г.). Убит гвардейцами (не без ведома сына Александра) в собственной спальне (задушен). Официальная версия – инсульт.

Александр I Павлович Романов. Годы правления: 1801-1825

Сын Павла I. В царствование Павла I Россия разгромила французские войска в ходе Отечественной войной 1812 года. Итогом войны стал новый европейский порядок, закрепленный Венским конгрессом 1814-1815 гг. В ходе многочисленных войн значительно расширил территорию России – присоединил Восточную и Западную Грузию, Мингрелию, Имеретию, Гурию, Финляндию, Бессарабию, большую часть Польши. Скоропостижно скончался в 1825 году в Таганроге от горячки. В народе долгое время бытовала легенда о том, что император, мучимый совестью за гибель отца, не умер, а продолжил жизнь под именем старца Федора Кузьмича.

Николай I Павлович Романов. Годы правления: 1825-1855

Третий сын Павла I. Начало правление ознаменовалось восстанием декабристов 1825 года. Был создан «Свод законов Российской империи» (1833 г.), проведена денежная реформа, реформа в государственной деревне. Была начата Крымская война (1853-1856 гг.), до разгромного конца которой император не дожил. Кроме того, Россия участвовала в Кавказской войне (1817-1864 гг.), Русско-персидской войне (1826-1828 гг.), Русско-турецкой войне (1828-1829 гг.), Крымской войне (1853-1856 гг.).

Александр II Николаевич Романов (Освободитель). Годы правления: 1855-1881

Сын Николая I. В его правление Крымская война была завершена унизительным для России Парижским мирным договором (1856 г.). В 1861 году было отменено крепостное право. В 1864 году была проведена земская и судебная реформы. Аляску продали США (1867 г.). Реформе подверглись финансовая система, образование, городское самоуправление, армия. В 1870 году были отменены ограничительные статьи Парижского мира. В результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. вернул в состав России Бессарабию, утраченную во время Крымской войны. Погиб в результате террористического акта, совершенными народовольцами.

Сын Николая I. В его правление Крымская война была завершена унизительным для России Парижским мирным договором (1856 г.). В 1861 году было отменено крепостное право. В 1864 году была проведена земская и судебная реформы. Аляску продали США (1867 г.). Реформе подверглись финансовая система, образование, городское самоуправление, армия. В 1870 году были отменены ограничительные статьи Парижского мира. В результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. вернул в состав России Бессарабию, утраченную во время Крымской войны. Погиб в результате террористического акта, совершенными народовольцами.

Александр III Александрович Романов (Царь-Миротворец). Годы правления: 1881-1894

Сын Александра II. В его правление Россия не вела ни одной войны. Его правление характеризуется как консервативное и контрреформаторское. Был принят манифест о незыблемости самодержавия, Положение об усилении чрезвычайной охраны (1881 г.). Проводил активную политику русификации окраин империи. Был заключен военно-политический Франко-русский союз с Францией, заложивший основу внешней политики двух государств вплоть до 1917 года. Этот союз предшествовал созданию тройственной Антанты.

Сын Александра II. В его правление Россия не вела ни одной войны. Его правление характеризуется как консервативное и контрреформаторское. Был принят манифест о незыблемости самодержавия, Положение об усилении чрезвычайной охраны (1881 г.). Проводил активную политику русификации окраин империи. Был заключен военно-политический Франко-русский союз с Францией, заложивший основу внешней политики двух государств вплоть до 1917 года. Этот союз предшествовал созданию тройственной Антанты.

Николай II Александрович Романов. Годы правления: 1894-1917

Сын Александра III. Последний Император Всероссийский. Тяжелый и неоднозначный период для России, сопровождавшийся серьезными потрясениями для империи. Русско-японская война (1904-1905 гг.) обернулась для страны тяжелым поражением и почти полным уничтожением русского флота. За поражением в войне последовала Первая русская революция 1905-1907 гг. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну (1914-1918 гг.). Дожить до окончания войны императору было не суждено - в 1917 году он отрекся от престола в результате и, а в 1918 году был расстрелян со всей семьей большевиками.

Сын Александра III. Последний Император Всероссийский. Тяжелый и неоднозначный период для России, сопровождавшийся серьезными потрясениями для империи. Русско-японская война (1904-1905 гг.) обернулась для страны тяжелым поражением и почти полным уничтожением русского флота. За поражением в войне последовала Первая русская революция 1905-1907 гг. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну (1914-1918 гг.). Дожить до окончания войны императору было не суждено - в 1917 году он отрекся от престола в результате и, а в 1918 году был расстрелян со всей семьей большевиками.