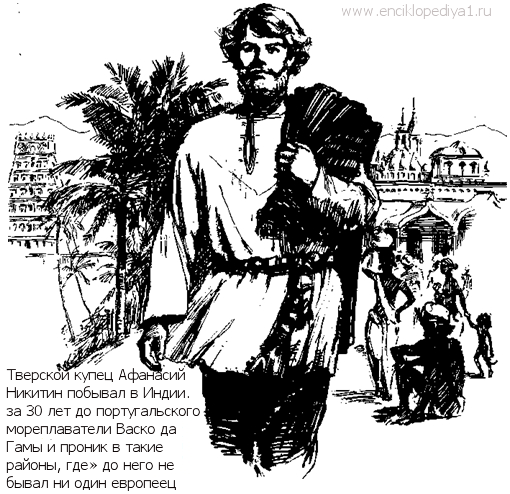

Среди старинных землепроходцев и море-плавателей, побывавших в далеких странах, почетное место занимает замечательный рус-ский путешественник, тверской купец Афа-насий Никитин. Он побывал в Индии за 30 лет до Васко да Гамы и проник в такие районы страны, где до него не бывал ни один европеец. Как же забросила судьба Афанасия Никитина на берега Индийского океана?

Осенью 1466 г. из Москвы на родину воз-вращался посол Ширванского ханства.

Услышав в Твери (ныне Калинин) о воз-вращении посольства, Афанасий Никитин с другими купцами решил присоединиться к ка-равану посла и поехать в Ширван торговать. Ширванское ханство лежало на юго-западных берегах Каспийского моря. Оно включало города Баку, Дербент и Шемаху. Ханство вело большую торговлю со многими странами Востока.

Снарядив два корабля, Никитин с товари-щами поплыл в Нижний Новгород (ныне Горький), где, дождавшись посла, двинулся вниз по Волге. Путешествовать с посольством было удобнее и безопаснее. У посла была охрана, ему давали грамты на беспрепятствен-ный проезд, предоставляли лоцманов. В то время граница Русского государства прохо-дила по Оке и пересекала Волгу чуть южнее Нижнего Новгорода. Дальше лежали земли, захваченные татарами.

Около Астрахани на караван судов напал отряд татарского хана Касима. В стычке было убито несколько человек, четырех татары взяли в плен. Имущество и товары многих купцов, в том числе и Никитина, были раз-граблены.

Приключения на этом не окончились. Во время плавания по Каспийскому морю (оно называлось Хвалынским) корабли за-стигла буря. Один из кораблей был выброшен на берег у г. Терки (ныне Махачкала). Русские купцы, плывшие на нем, попали в плен к местным жителям — кайтакам. Афа-насий Никитин, находившийся на корабле посла, благополучно достиг Дербента. Почти целый год провел он в Ширванском ханстве, пока не выручил товарищей из плена. Неко-торые из освобожденных решили вернуться на родину, другие остались в Шемахе. Сам Никитин отправился в Баку, а затем в Персию (Иран). Он не мог вернуться на родину без товаров и без денег — для торговли он взял много товара в долг. Его могли бы привлечь- к суду как должника.

Никитин был грамотным, предприимчивым и смелым человеком. Он решил попытать счастья в других странах. Поработав в Баку на нефтяных промыслах и заработав немного денег, он переправился на южный берег Каспия в персидский город Чапакур. Двигаясь по древнему караванному пути, Никитин дошел до Бендер-Абаса на берегу Персидского залива. Оттуда переправился в г. Ормуз, лежащий на острове у входа в залив.

Этот город был в те времена одним из самых богатых в Азии. Здесь пересекались торговые пути из Индии, Китая, Египта и Малой Азии. Об Ормузе говорили: «Мир — кольцо, а Ор-муз— драгоценность в нем».

Здесь Никитин пробыл целый месяц. Все его поражало: тропическая жара, сильный знойный ветер, ежесуточные приливы и отли-вы моря, верблюды, навьюченные бурдюками с пресной водой, обычай покрывать коврами и циновками раскаленные камни мостовых и многое другое.

В Ормузе Никитин узнал, что отсюда в Индию вывозятся породистые лошади, которые там очень ценятся. Купив коня, Никитин 9 апреля 1469 г. поплыл в Индию. Трудным и опасным было это шестинедельное плавание по бурному Аравийскому морю. Плыл Никитин на небольшом судне — таве, по-строенном без гвоздей.

Высадился он в индийском городе Чауле (южнее современ-ного Бомбея) Отсюда нача-лись его почти трехлетние стран-ствия по стране. Все, что его интересовало, Никитин заносил в дневник: о темнокожих длин-новолосых жителях, о том, что богатые люди и «князья» оде-ваются роскошно, а простой народ ходит почти нагим; о пышных выездах султана в со-провождении тысячного войска и 300 наряженных в золоченые покрывала слонов; о тяжелой до-ле индийских крестьян, разоряе-мых бесконечными налогами и поборами.

Он и сам вызывал всеобщее любопытство. За ним ходили толпами, с интересом разгля-дывали его необычную одеж-ду, белый цвет лица, русые волосы...

Афанасий Никитин побы-вал во многих городах нагорья Декан. Два месяца он прожил в Джуннаре. Здесь он застал начало периода летних муссонов, принесших относительную прохладу. Это время года Никитин назвал «зимой», отметив, что «всюду вода да грязь». Ливень продолжался, по словам Никитина, «день и ночь четыре месяца». Наблюдательный пу-тешественник заметил, что расположение звезд на небе в Индии иное, чем над Русью. Он подружился со многими семьями индийцев. Это помогло ему подметить особенности обы-чаев и нравов населения. Ему бросились в глаза страшная разобщенность между мусуль-манами и индуистами, деление населения на религиозные секты, не признающие друг друга.

В Бидаре Никитин выгодно продал коня. Однажды друзья пригласили его на красочный праздник «ночи бога Шивы» в г. Парват. Ни-китин очень точно и подробно описал этот праздник, на котором собиралось до 100 тыс. человек. Много интересного в этом городе увидел Никитин. Особенно большое впечат-ление произвели на него замечательные архи-тектурные сооружения, созданные индийским народом.

Никитин собрал интересные сведения и о тех районах Индии, где ему самому не удалось побывать: о крупном приморском городе Каликуте, об о-ве Цейлон, месте добычи драго-ценных камней и рынке слонов. Слышал русский путешественник и о далеких странах Востока — о стране Шабот, «где родится шелк и жемчуг» (Индокитай), о стране Чин и Мачин, откуда привозят фарфор (Китай).

Все чаще вспоминает Никитин о родной земле. Нет в мире страны, подобной ей, воскли-цает он. В начале 1472 г. из приморского города Дабула Никитин отправился в обратный путь. Целый месяц буря трепала корабль. В октябре 1472 г. Никитин достиг черномор-ского города Тробзона (Трапезунда). Впереди лежало третье море, которое он должен был пересечь. Первым было Каспийское, или Хвалынское, вторым — Аравийское море (Индий-ское). Договорившись с моряками, Никитин переправился на берег Крыма. Корабль зашел в Балаклаву, затем в Гурзуф и закончил плавание в Кафе (Феодосия). Эти города были в то время генуэзскими колониями и вели большую торговлю с Русью, Польшей, Литвой. В Кафе Никитин встретил русских купцов. Вместе с ними он отправился на родину. В дороге, недалеко от Смоленска, Никитин умер в конце 1472 г.

Так закончилось беспримерное путешествие Никитина «за три моря». Тетрадь с записями Никитина его попутчики передали в Москву главному дьяку Ивана III Василию Мамыреву, а тот распорядился включить их в летопись. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина — замечательное географическое произведение XV в., один из лучших источников по истории средневековой Индии.

В 1955 г. в г. Калинине на берегу Волги был открыт памятник отважному русскому путешественнику.

- ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

- СТАРИННЫЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ И МОРЕПЛАВАТЕЛИ

- За три моря. Путешествие Никитина

Тестовые задания.

1. По роду деятельности Афанасий Никитин был

а) стрельцом

б) дьяком

в) купцом

г) землепашцем

2. Первоначальной целью путешествия Афанасия Никитина было

а) Ширванское царство

б) Персия

г) Греция

3. Индия расположена от Твери в направлении на

а) юг

б) юго-восток

в) юго-запад

г) северо-запад

4. Какие товары особенно привлекли внимание Афанасия Никитина в Ширванском царстве?

а) пряности

в) жемчуг

г)драгоценности

5. Путешествие Афанасия Никитина продолжалось

в) 6 лет

6. Выберите географические объекты в том порядке, в котором их видел Афанасий Никитин во время своего путешествия. Поставьте соответствующие им буквы в таблицу.

а) Каспийское море

в) Аравийское море

г) Чёрное море

д) Персия

Б А В Д Г

Тематический практикум.

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Неизвестно, знал ли что-нибудь Афанасий об Индии в то время, ког-да покидал Тверь, но, наверное, знал. Человек он был грамотный, в его руки могли попадать книги, в которых были кое-какие сведения о даль-них странах. Об Индии там могло быть рассказано, что это сказочная страна, в которой нет воров и разбойников. Что, кроме обычных людей, там живут люди о трёх ногах да ещё и пёсьими головами. Из животных назывались сказочные птица-феникс, которая в момент смерти сгора-ла и из собственного пепла возрождалась вновь; саламандра, которая могла зажечь даже камни, но при этом сама в огне не горела; единорог, чья кровь излечивала от любых болезней и даже давала бессмертие; китаврас, похожий на не менее сказочного кентавра, только с крылья-ми. Ещё в Индии жили слон и слоница, а вот ядовитых змей не было вовсе, они просто умирали от святости этой сказочной страны.

Вот примерно такими «научными» знаниями мог обладать Афана-сий. Пока он путешествовал по Персии, его знания должны были обо-гатиться. Персидские купцы рассказывали Афанасию про удивитель-ные товары, которые можно найти в Индии, и как эти товары дёшевы. От тех же купцов он узнал, какой товар можно дёшево купить в Персии и дорого продать в Индии. Причём не просто дорого, а очень дорого.

В жарком индийском климате лошадей разводить получалось пло-хо, точнее, совсем не получалось. А они были очень нужны, потому что главной силой армий в те времена была конница. Лошадей приходи-лось привозить из других стран.

Что из того, что Афанасий Никитин знал или узнал об Индии, было

истинным знанием, а что сказками?

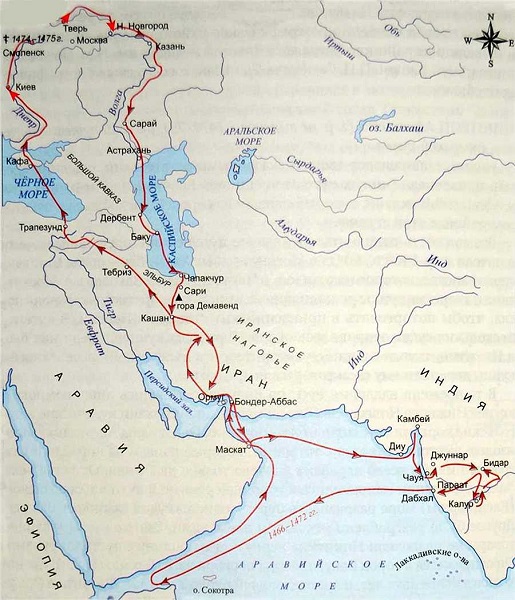

Картографический практикум.

Проследите по карте маршрут путешествия Афанасия Никитина и назовите географические объекты, через которые он проходил.

2 - Каспийское море

3 - Аравийское море

5 - о.Сомали

6 - Аравия

7 - Черные море

Афанасий Никитин - путешественник и первопроходец из Твери Афанасий Никитин - русский путешественник, купец и писатель, родился в 1442 году (дата не является документально подтверждённой) и скончался в 1474 или в 1475 году близ Смоленска. Родился в семье крестьянина Никиты, так что Никитин это, строго говоря, не фамилия путешественника, а его отчество: в то время у большинства крестьян не было фамилий.

В 1468 году предпринял экспедицию в страны Востока и побывал в Персии, Индии и Африке. Описал своё путешествие в книге "Хождение за три моря".

Афанасий Никитин - Биография . Афанасий Никитин, биография которого известна историкам лишь частично, родился в городе Тверь. Достоверных сведений о его детстве и юности не существует. Известно, что в довольно молодом возрасте он стал купцом и посещал по торговым делам Византию, Крым, Литву и другие страны. Его коммерческие предприятия были довольно успешны: он благополучно возвращался на родину с заморским товаром.

Он получил от Великого князя Твери Михаила Борисовича грамоту, которая позволяла ему развернуть обширную торговлю в районе нынешней Астрахани. Некоторым историкам этот факт позволяет считать тверского купца тайным дипломатом и лазутчиком Великого князя, но документальных свидетельств этому предположению нет.

Афанасий Никитин начал своё путешествие весной 1468 года, отправившись водным путём мимо русских городов Клязьмы, Углича и Костромы. По плану, достигнув Нижнего Новгорода, караван первопроходца должен был из соображений безопасности присоединиться к другому каравану, который вёл Василий Папин, московский посол. Но караваны разминулись - Папин уже ушёл на юг, когда Афанасий прибыл в Нижний Новгород.

Тогда он дождался прибытия из Москвы татарского посла Хасанбека и уже с ним и другими купцами пошёл к Астрахани на 2 недели позже, чем было запланировано. Отправляться в плаванье одиночным караваном Афанасий Никитин посчитал опасным - в то время вдоль берегов Волги хозяйничали татарские банды. Караваны судов благополучно прошли Казань и ещё несколько татарских поселений.

Но уже перед самым прибытием в Астрахань караван был ограблен местными разбойниками - это были астраханские татары под предводительством хана Касима, которого не смутило даже присутствие своего соотечественника Хасанбека. Разбойники отобрали у купцов весь товар, купленный, кстати сказать, в кредит. Торговая экспедиция была сорвана, два судна из четырёх Афанасий Никитин потерял. Дальше всё складывалось тоже не лучшим образом. Два оставшихся судна попали в Каспийском море в шторм, и их выбросило на берег. Возвращение на родину без денег и товара грозило купцам долговой ямой и позором.

Тогда купец решил поправить свои дела, вознамерившись заняться посреднической торговлей. Так началось знаменитое путешествие Афанасия Никитина, описанное им в своём литературном труде "Хождение за три моря".

Сведения о путешествии Афанасия Никитина .

Персия и Индия . Через Баку Никитин отправился Персию, в область под названием Мазандеран, затем перебрался через горы и двинулся дальше на юг. Путешествовал он без спешки, подолгу останавливаясь в селениях и занимаясь не только торговлей, но и изучая местные языки. Весной 1469 года он прибыл в Ормуз - большой портовый город на пересечении торговых путей из Египта, Малой Азии (Турции), Китая и Индии.

Товары из Ормуза были уже известны в России, особенно славился ормузский жемчуг. Узнав, что из Ормуза экспортируют в города Индии лошадей, которых там не разводят, Афанасий Никитин решился на рискованное коммерческое предприятие. Курил арабского жеребца и в надежде хорошо перепродать его в Индии сел на корабль, отправляющийся в индийский город Чаул.

Плавание заняло 6 недель. Индия произвела на купца сильнейшее впечатление. Не забывая о торговых делах, по которым он, собственно, сюда и прибыл, путешественник увлёкся этнографическими исследованиями, подробно записывая увиденное им в свои дневники. Индия предстаёт в его записях чудесной страной, где всё не так, как на Руси, "а люди ходят всё чёрные да нагие". Афанасия поражало то, что почти все жители Индии, даже небогатые, носят золотые украшения. К слову, сам Никитин тоже поразил индийцев - местным жителям редко доводилось раньше видеть здесь белых людей.

Однако, выгодно продать жеребца в Чауле не удалось, и он отправился вглубь страны. Он побывал в небольшом городке в верховьях реки Сины, а затем отправился в Джуннар.

В своих путевых заметках Афанасий Никитин не упускал бытовых подробностей, а также описывал местные обычаи и достопримечательности. Это было едва первое правдивое описание быта страны не только для Руси, но даже и для всей Европы. Путешественник оставил записи о том, какую пищу здесь готовят, чем кормят домашних животных, как одеваются и каким товаром торгуют. Описан даже процесс изготовления местных хмельных напитков и обычай индийских хозяек дома спать с гостями в одной постели.

В крепости Джуннар пришлось задержаться уже не по своей воле. "Джуннарский хан", отобрал у него жеребца, когда узнал, что купец не басурманин, а пришелец из далёкой Руси, и выставил иноверцу условие: или тот переходит в исламскую веру, или не только не получит коня, но и будет продан в рабство. Хан дал ему 4 дня на размышление. Русского путешественника спас случай - ему встретился старый знакомый Мухаммед, который поручился перед ханом за чужестранца.

В течение 2 месяцев, проведённых тверским купцом в Джуннаре, Никитин изучал сельскохозяйственную деятельность местных жителей. Он увидел, что в Индии пашут и сеют пшеницу, рис и горох в сезон дождей. Описывает он и местное виноделие, в котором в качестве сырья используются кокосовые орехи.

После Джуннара он посетил город Алланд, где действовала большая ярмарка. Купец намеревался продать здесь своего арабского скакуна, да снова не получилось. На ярмарке и без его жеребца было множество хороших коней для продажи.

Лишь в 1471 году Афанасию Никитину удалось продать своего коня, да и то без особой выгоды для себя, а то и с убытком. Это случилось в городе Бидар, куда путешественник прибыл, пережидая в других поселениях сезон дождей. Он остановился в Бидаре надолго, сдружившись с местными жителями.

Русский путешественник рассказал им о своей вере и своей земле, индусы тоже многое поведали ему о своих обычаях, молитвах, семейном укладе. Множество записей в дневниках Никитина касаются вопросов религии индийцев.

В 1472 году он прибыл в город Парват, священное место на берегу реки Кришны, куда со всей Индии шли верующие на ежегодные празднества, посвящённые богу Шиве. Афанасий Никитин отмечает в дневниках, что это место имеет для индийских брахманов такое же значение, как для христиан Иерусалим.

Тверской купец путешествовал по Индии ещё полтора года, изучая местные нравы и пытаясь вести торговые дела. Однако коммерческие начинания путешественника потерпели крах: товара, подходящего для вывоза из Индии на Русь он так и не нашёл.

Африка, Иран, Турция и Крым . На обратном пути из Индии Афанасий Никитин решил посетить восточное побережье Африки. Согласно записям в дневниках, в Эфиопских землях ему едва удалось избежать ограбления, откупившись от разбойников рисом и хлебом.

Затем он вернулся в город Ормуз и двинулся через Иран, в котором шли военные действия, на север. Он миновал города Шираз, Кашан, Эрзинжан и прибыл в Трабзон (Трапезунд), турецкий город на южном берегу чёрного моря. Казалось, возвращение близко, но тут удача снова отвернулась от путешественника: он был взят под арест турецкими властями как иранский шпион и лишён всего оставшегося имущества.

По словам самого путешественника, дошедшим до нас в виде записей, всё, что осталось у него на тот момент - это сам дневник, да желание вернуться на Родину.

Ему пришлось занять под честное слово денег на дорогу до Феодосии, где он намеревался встретить купцов-соотечественников и с их помощью отдать долги. В Феодосию (Кафу) он смог добраться только осенью 1474 года. Зиму Никитин провёл в этом городе, завершив записки о своём путешествии, а весной отправился по Днепру обратно в Россию, в родной город Тверь.

Однако вернуться туда ему было не суждено - он скончался в городе Смоленске при неизвестных обстоятельствах. Скорее всего, годы скитаний и перенесённых путешественником лишений подорвали его здоровье. Спутники Афанасия Никитина, московские купцы привезли его рукописи в Москву и передали их дьяку Мамыреву, советнику царя Ивана III. Позже записи были включены в летописи 1480 года.

В XIX веке эти записи были обнаружены русским историком Карамзиным, который и опубликовал их в 1817 году под авторским заглавием. Три моря, упоминаемых в названии труда - это Каспийское море, Индийский океан и Чёрное море.

Открытия Афанасия Никитина . Купец из Твери оказался в Индии задолго до прибытия туда представителей европейских государств. Морской путь в эту страну был открыт португальским купцом Васко да Гама на несколько десятков лет позже, чем туда пришел русский торговый гость Афанасий Никитин. Что он открыл в далёких землях и почему его записи представляют для потомков такую ценность?

Хотя коммерческая цель, которая побудила первопроходца на столь опасное путешествие, не была достигнута, результатом странствий этого наблюдательного, талантливого и энергичного человека явилось первое реальное описание неведомой далёкой страны. До этого в Древней Руси сказочная страна Индия была известна лишь по легендам и литературным источникам того времени.

Человек XV века увидел легендарную страну своими глазами и сумел талантливо рассказать об этом своим соотечественникам. В своих записях путешественник пишет о государственном строе Индии, религиях местного населения (в частности о "вере в буты" - так Афанасий Никитин услышал и записал имя Будды, священное для большинства жителей Индии того времени).

Он описал торговлю Индии, вооружение армии этой страны, рассказал об экзотических животных (обезьянах, змеях, слонах), местных нравах и представлениях индийцев о морали. Записаны им и некоторые индийские легенды.

Русским путешественником описаны также города и местности, в которых он сам не побывал, но о которых слышал от индийцев. Так, он упоминает Калькутту, остров Цейлон и Индокитай, места, которые в то время были ещё совершенно неизвестны русскому человеку. Сведения, тщательно собранные первопроходцем, позволяют нам сегодня судить о военных и геополитических устремлениях индийских правителей того времени, состоянии их армий (вплоть до числа боевых слонов и количества колесниц).

Его "Хождение за три моря" было первым текстом подобного рода в русской литературной словесности. То, что он не описывал только лишь святые места, как это делали паломники до него, придаёт сочинению неповторимое звучание. В поле его внимательного зрения попадают не объекты христианской веры, а люди с другой религией и другим укладом жизни. Его записки лишены какой-либо официальности и внутренней цензуры, и этим особенно ценны. Рассказ об Афанасии Никитине и его открытиях - видео Карта путешествия Афанасия Никитина

Путешествие Афанасия Никитина началось в Твери, оттуда маршрут пролегал по реке Волге через Нижний Новгород и Казань до Астрахани. Затем первопроходец побывал в Дербенте, в Баку, в Сари, после чего двинулся по суше через Персию. Добравшись до города Ормуз, он снова сел на корабль и прибыл на нём в индийский порт Чаул.

В Индии он посетил в пеших странствиях множество городов, среди которых Бидар, Джуннар и Парват. Далее по Индийскому океану он приплыл в Африку, где провёл несколько дней, а потом - опять же водным путём вернулся в Ормуз. Далее пешим ходом через Иран он пришёл в Трапезунд, оттуда добрался до Крыма (Феодосия).

Доброго времени суток! Недавно зачиталась увлекательной книгой А.Никитина «Хождение за три моря». Как странствовал купец Афанасий Никитин по Кавказскому побережью Каспийского моря, Персии, Индии, Турции, африканскому побережью. Мне заинтересовал взгляд автора на многие явления его огромного путешествия. Особенно интересны его заметки об . Расскажу об этом подробнее.

Афанасий Никитин — русский путешественник по Индии.

Наш смелый путешественник Афанасий Никитин был не только простым купцом, он был человеком, любящим далекие путешествия. Ещё до своего известного индийского путешествия, купец Афанасий посещал Византию, Молдавию, Литву, Крым, после чего благополучно возвращался домой с заморским товаром.Где-то в 1468 г. (точных дат неизвестно) он отправляется из родной Твери в Ширванскую землю (нынешний Азербайджан) и дальше около 6-7 лет путешествует по Азии один.

Путешествие Афанасия Никитина было достаточно не простым для тех времен. Представьте только, он пешком путешествует по Индии, Персии, Турции, африканскому берегу (Сомали), Маскату.

Купец Афанасий, в первую очередь, ищет хорошие для себя товары, но им явно движет нечто большее, это любопытство и жажда исследования. Ему интересны мир и люди вокруг, хотя он испытывает моральные трудности из-за чужих нравов и обычаев. Удивительно, что именно наш соотечественник Афанасий Никитин попал в Индию за четверть века раньше, чем каравеллы Васко де Гама, которые прибыли к индийскому берегу в конце 1490-х годов. Гораздо позже прибыли в Индию англичане и французы, которые начали в ней свою бурную деятельность.

Афанасий Никитин — русский купец, путешественник и автор рукописных заметок о своих путешествиях.

Об Индии мало кто знал в Европе в те времена. Афанасий Никитин вёл свой рукописный тревел — блог дневник «Хождение за три моря», где полно описывал не только свои впечатления, но и интересные наблюдения об Индии и других странах: о быте и ведение хозяйства, об архитектуре городов, государственном устройстве, местных жителях, их традициях и обычаях. Безусловно, рукописный труд Афанасия Никитина «Хождение за три моря» — это географический, исторический и литературный памятник. Надо учесть, что заметки Афанасия об Индии, одни из первых заметок очевидца об этой далекой и загадочной стране.

После своего 2-х летнего путешествия по Персии, 9 апреля 1469 года, А. Никитин поплыл в Индию через Аравийское море. Высадился в городе Чауле, что находится южнее Бомбея (Мумбая). Отсюда и начались его почти трехлетние странствия по стране. Сначала А. Никитин оказавшись в Индии удивляется внешнему облику её жителей:

«И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много - дивятся белому человеку.

У тамошнего князя - фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних - фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят - фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят - голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам не прикрыт.

В Индийской земле купцов поселяют на подворьях. Варят гостям хозяйки, и постель стелют хозяйки, и спят с гостями. Если имеешь с ней тесную связь, давай два жителя, если не имеешь тесной связи, даешь один житель. Много тут жен по правилу временного брака, и тогда тесная связь даром; а любят белых людей.

Зимой у них простые люди ходят - фата на бедрах, другая на плечах, а третья на голове; а князья да бояре надевают тогда на себя порты, да сорочку, да кафтан, да фата на плечах, другой фатой себя опояшет, а третьей фатой голову обернет. О Боже, Боже великий, Господь истинный, Бог великодушный, Бог милосердный! «

«И я, грешный, привез жеребца в Индийскую землю, и дошел с ним до Джуннара, с Божьей помощью, здоровым, и стал он мне во сто рублей. Зима у них началась с Троицына дня. Зимовал я в Джуннаре, жил тут два месяца. Каждый день и ночь - целых четыре месяца - всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские называются, а брагу - из татны. Коней тут кормят горохом, да варят кхичри с сахаром да с маслом, да кормят ими коней, а с утра дают шешни. В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы - на них ездят и товар и иное возят, все делают.»

В Джуннаре с Афанасием произошло событие, которое он ярко описал в своих заметках. Местный правитель пришел к Афанасию и узнав, что он не их веры «не бесерменянин», отобрал жеребца с требованием перейти в веру мусульманскую. В случае согласия жеребца обещался вернуть, да ещё и тысячу золотых в придачу. В случае отказа, правитель грозился жеребца забрать навсегда, да ещё и налог в тысячу золотых взять с Афанасия.

«И в том Джуннаре хан отобрал у меня жеребца, когда узнал, что я не бесерменин, а русин. И он сказал: «И жеребца верну, и тысячу золотых впридачу дам, только перейди в веру нашу - в Мухаммеддини. А не перейдешь в веру нашу, в Мухаммеддини, и жеребца возьму, и тысячу золотых с твоей головы возьму». И срок назначил - четыре дня, на Спасов день, на Успенский по.ст.

Да Господь Бог сжалился на свой честной праздник, не оставил меня, грешного, милостью своей, не дал погибнуть в Джуннаре среди неверных. Накануне Спасова дня приехал казначей Мухаммед, хорасанец, и я бил ему челом, чтобы он за меня хлопотал. И он ездил в город к Асад-хану и просил обо мне, чтобы меня в их веру не обращали, да и жеребца моего взял у хана обратно. Таково Господне чудо на Спасов день. А так, братья русские христиане, захочет кто идти в Индийскую землю - оставь веру свою на Руси, да, призвав Мухаммеда, иди в Гундустанскую землю.

Солгали мне псы бесермены, говорили, что много нашего товара, а для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец да краска, то дешево. Те, кто возят волов за море, те пошлин не платят. А нам провезти товар без пошлины не дадут. А пошлин много, и на море разбойников много. Разбойничают кафары, не христиане они и не бесермены: молятся каменным болванам и ни Христа, ни Мухаммеда не знают.»

Кадры из фильма «Хождение за три моря»

Пробыв в Джуннаре 2 месяца, наш путешественник отправляется в Бидар (штат Карнатака), столицу Бахманитского султаната. Путь до Бидара оказался длиной в один месяц»А шли есмя месяц». По пути Афанасий посетил города Кулонгере, Кольберге и множественные деревеньки: «На этом пути встречалось много других городов, всяк день по три грады, и иной день и четыре грады, колико ковов, толико градов!».

И вот Афанасий пишет о Бидаре: «В Индийской земле княжат все хорасанцы, и бояре все хорасанцы. А гундустанцы все пешие и ходят перед хорасанцами, которые на конях; а остальные все пешие, ходят быстро, все наги да босы, в руке щит, в другой - меч, а иные с большими прямыми луками да со стрелами. Бой ведут все больше на слонах. Впереди идут пешие воины, за ними - хорасанцы в доспехах на конях, в доспехах и сами и кони. Слонам к голове и бивням привязывают большие кованые мечи, по кентарю весом, да облачают слонов в доспехи булатные, да на слонах сделаны башенки, и в тех башенках по двенадцать человек в доспехах, да все с пушками, да со стрелами.

Есть тут одно место - аланд, где шейх Алаеддин, святой, лежит и ярмарка. Раз в год на ту ярмарку съезжается торговать вся страна Индийская, торгуют тут десять дней; от Бидара двенадцать ковов. Приводят сюда коней - до двадцати тысяч коней - продавать, да всякий товар привозят. В Гундустанской земле эта ярмарка лучшая, всякий товар продают и покупают в дни памяти шейха Алаеддина, а по-нашему на Покров святой Богородицы. А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит: «кук-кук»; а на чьем доме сядет, там человек умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь изо рта пускает. Мамоны ходят ночью да хватают кур, а живут они на холмах или среди скал. А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать, и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой. Детенышей родится у них много, и если который из них родится ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные гундустанцы подбирают их да учат всяким ремеслам; а если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а иных учат людей забавлять.

Земля многолюдна, да сельские люди очень бедны, а бояре власть большую имеют и очень богаты. Носят бояр на носилках серебряных, впереди коней ведут в золотой сбруе, до двадцати коней ведут, а за ними триста всадников, да пеших пятьсот воинов, да десять трубачей, да с барабанами десять человек, да дударей десять.

А когда султан выезжает на прогулку с матерью да с женою, то за ним всадников десять тысяч следует да пеших пятьдесят тысяч, а слонов выводят двести, и все в золоченых доспехах, и перед ним - трубачей сто человек, да плясунов сто человек, да ведут триста коней верховых в золотой сбруе, да сто обезьян, да сто наложниц, гаурыки называются.

Во дворец султана ведет семь ворот, а в воротах сидят по сто стражей да по сто писцов-кафаров. Одни записывают, кто во дворец идет, другие - кто выходит. А чужестранцев во дворец не пускают. А дворец султана очень красив, по стенам резьба да золото, последний камень - и тот в резьбе да золотом расписан очень красиво. Да во дворце у султана сосуды разные.

И жил я здесь, в Бидаре, до Великого поста и со многими индусами познакомился. Открыл им веру свою, сказал, что не бесерменин я, а веры Иисусовой христианин, и имя мое Афанасий, а бесерменское имя - ходжа Юсуф Хорасани. И индусы не стали от меня ничего скрывать, ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не стали в доме скрывать.»

Из Бидара Афанасий направился в священный город Парват, где собралось около ста тысяч паломников на праздник, посвященный богу Шиве.

«Пробыл я в Бидаре четыре месяца и сговорился с индусами пойти в Парват, где у них бутхана — то их Иерусалим, то же, что для бесермен Мекка. Шел я с индусами до бутханы месяц. И у той бутханы ярмарка, пять дней длится. Велика бутхана, с пол-Твери, каменная, да вырезаны в камне деяния бута. Двенадцать венцов вырезано вкруг бутханы — как бут чудеса совершал, как являлся в разных образах: первый — в образе человека, второй — человек, но с хоботом слоновым, третий человек, а лик обезьяний, четвертый — наполовину человек наполовину лютый зверь, являлся все с хвостом. А вырезан на камне, а хвост с сажень, через него переброшен.

На праздник бута съезжается к той бутхане вся страна Индийская. Да у бутханы бреются старые и молодые, женщины и девочки. А сбривают на себе все волосы, бреют и бороды, и головы. И идут к бутхане. С каждой головы берут по две шешкени для бута, а с коней — по четыре футы»

«В Парват, к своему буту, ездят на Великий пост. Тут их Иерусалим; что для бесермен Мекка, для русских — Иерусалим, то для индусов Парват. И съезжаются все нагие, только повязка на бедрах, и женщины все нагие, только фата на бедрах, а другие все в фатах, да на шее жемчугу много, да яхонтов, да на руках браслеты и перстни золотые. (Ей-богу!) «

Интересно А. Никитин пишет свои впечатления об индийской еде.

«Расспрашивал я их о вере, и они говорили мне: веруем в Адама, а буты, говорят, и есть Адам и весь род его. А всех вер в Индии восемьдесят и четыре веры, и все веруют в бута. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Иные из них баранину, да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядины никто не ест.

Индусы же не едят никакого мяса, ни говядины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них очень много. Едят же днем два раза, а ночью не едят, и ни вина, ни сыты не пьют. А с бесерменами не пьют, не едят. А еда у них плохая. И друг с другом не пьют, не едят, даже с женой. А едят они рис, да кхичри с маслом, да травы разные едят, да варят их с маслом да с молоком, а едят все правой рукой, а левою не берут ничего. Ножа и ложки не знают. А в пути, чтобы кашу варить, каждый носит котелок. А от бесермен отворачиваются: не посмотрел бы кто из них в котелок или на кушанье. А если посмотрит бесерменин, - ту еду не едят. Потому едят, накрывшись платком, чтобы никто не видел.

Индусы быка называют отцом, а корову - матерью. На помете их пекут хлеб и кушанья варят, той золой знаки на лице, на лбу и по всему телу делают. В воскресенье и в понедельник едят они один раз на дню.

Афанасий размышляет в своих заметках о том где и какой товар можно купить.

«И Кожикоде - пристань всего Индийского моря. Пройти мимо нее не дай Бог никакому судну: кто ее пропустит, тот дальше по морю благополучно не пройдет. А родится там перец, да имбирь, да цветы муската, да орех мускатный, да каланфур - корица, да гвоздика, коренья пряные, да адряк, да всякого коренья родится там много. И все тут дешево. А рабы и рабыни многочисленны, хорошие и черные.

А Цейлон - пристань немалая на Индийском море, и там на горе высокой лежит праотец Адам. А около горы добывают драгоценные камни: рубины, да фатисы, да агаты, да бинчаи, да хрусталь, да сумбаду. Слоны там родятся, и цену им по росту дают, а гвоздику на вес продают.

Китайская же пристань весьма велика. Делают там фарфор и продают его на вес, дешево. А жены их со своими мужьями спят днем, а ночью ходят к приезжим чужестранцам да спят с ними, и дают они чужестранцам деньги на содержание, да приносят с собой кушанья сладкие, да вино сладкое, да кормят и поят купцов, чтобы их любили, а любят купцов, людей белых, потому что люди их страны очень черны. А зачнет жена от купца дитя, то купцу деньги на содержание муж дает. А родится дитя белое, тогда купцу платят триста тенек, а черное дитя родится, тогда купцу ничего не платят, а что пил, да ел, то даром по их обычаю.»

В Индии Афанасий много переживает о том, что его вера христианская недостаточно крепкая, много соблазнов вокруг и нет храмов и служителей, которые могли бы его веру укрепить.

«Месяца мая в первый день отметил я Пасху в Индостане, в Бидаре бесерменском, а бесермены праздновали байрам в середине месяца; а поститься я начал месяца апреля в первый день. О благоверные христиане русские! Кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает и веру христианскую теряет. Я же, рабище Божий Афанасий, исстрадался по вере христианской. Уже прошло четыре Великих поста и четыре Пасхи прошли, а я, грешный, не знаю, когда Пасха или пост, ни Рождества Христова не соблюдаю, ни других праздников, ни среды, ни пятницы не соблюдаю: книг у меня нет. Когда меня пограбили, книги у меня взяли. И я от многих бед пошел в Индию, потому что на Русь мне идти было не с чем, не осталось у меня никакого товара. Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху - в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской.»

«А когда Пасха, праздник воскресения Христова, не знаю; по приметам гадаю-наступает Пасха раньше бесерменского байрама на девять или десять дней. А со мной нет ничего, ни одной книги; книги взяло собой на Руси, да когда меня пограбили, пропали книги, и не соблюсти мне обрядив веры христианской. Праздников христианских — ни Пасхи, ни Рождества Христова — не соблюдаю, по средам и пятницам не пощусь. И живя среди иноверных молю я бога, пусть он сохранит меня: ‘Господи боже, боже истинный, ты бог, бог великий, бог милосердный, бог милостивый, всемилостивейший и всемилосерднейший ты, господи боже. Бог един, то царь славы, творец неба и земли’. «

«Господи, Боже мой! На тебя уповал, спаси меня, Господи! Пути не знаю - куда идти мне из Индостана: на Ормуз пойти - из Ормуза на Хорасан пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала. Мирзу Джехан-шаха убил Узун Хасан-бек, а султана Абу-Саида отравили, Узун Хасан-бек Шираз подчинил, да та земля его не признала, а Мухаммед Ядигар к нему не едет: опасается. А иного пути нет. На Мекку пойти - значит принять веру бесерменскую. Потому, веры ради, христиане и не ходят в Мекку: там в бесерменскую веру обращают. А в Индостане жить - значит издержаться совсем, потому что тут у них все дорого: один я человек, а на харч по два с половиной алтына в день идет, хотя ни вина я не пивал, ни сыты.»

Кадр из фильма «Хождение за три моря «

Весь маршрут по Индии Афанасий прошел пешком. И вот решил возвращаться домой.

« А иду я на Русь с думой: погибла вера моя, постился я бесерменским постом. Месяц март прошел, начал я пост с бесерменами в воскресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скоромного, никакой еды бесерменской не принимал, а ел хлеб да воду два раза на дню (с женщиной не ложился я). И молился я Христу вседержителю, кто сотворил небо и землю, а иного бога именем не призывал.

От Ормуза морем идти до Калхата десять дней, а от Калхата до Дега шесть дней, и от Дега до Маската шесть дней, а от Маската до Гуджарата десять дней, от Гуджарата до Камбея четыре дня, а от Камбея до Чаула двенадцать дней, и от Чаула до Дабхола шесть дней. Дабхол же в Индостане пристань последняя бесерменская. А от Дабхола до Кожикоде двадцать пять дней пути, а от Кожикоде до Цейлона пятнадцать дней, а от Цейлона до Шабата месяц идти, а от Шабата до Пегу двадцать дней, а от Пегу до Южного Китая месяц идти - морем весь тот путь. А от Южного Китая до Северного идти сухим путем шесть месяцев, а морем четыре дня идти. Да устроит мне Господь крышу над головой.»

Интересно, смог бы сейчас кто-то путешествовать по 25 дней пешком, от города к городу? 🙂

После своего путешествия по Индии, Афанасий решает возвращаться на родную Русь. Путь его был довольно сложен, шел он по морю. Корабль попал в шторм и месяц блуждал по морским просторам, только на второй месяц плавания Афанасий «увидел горы Ефиопскыя». Волею судьбы, Афанасию пришлось побывать по пути к дому ещё и на африканском берегу.

Дальше А. Никитин по морю доплыл на корабле до аравийского порта Маскат, после до Ормуза. Прошел пешком через города Персии — Шираз, Кашан, Исфахан, Тебриз, после чего попал в восточное Причерноморье. Здесь Афанасий ждал своего последнего шага к дому, осталось переплыть черное море и попасть в родную Русь.

Весной 1468 тверской купец среднего достатка Афанасий Никитин, снарядив два судна, направился Волгой на Каспий торговать вместе со своими земляками. На продажу везли дорогие товары, в том числе «мягкую рухлядь» — меха, ценившиеся на рынках нижней Волги и Северного Кавказа.

2 Нижний Новгород

Пройдя водным путем мимо Клязьмы, Углича и Костромы, Афанасий Никитин достиг Нижнего Новгорода. Там его караван должен был из соображений безопасности присоединиться к другому каравану, который вел Василий Папин, московский посол. Но караваны разминулись — Папин уже ушел на юг, когда Афанасий прибыл в Нижний Новгород.

Никитину пришлось дождаться прибытия из Москвы татарского посла Хасанбека и уже с ним и другими купцами идти к Астрахани на 2 недели позже, чем было запланировано.

3 Астрахань

Судна благополучно прошли Казань и еще несколько татарских поселений. Но уже перед самым прибытием в Астрахань караван был ограблен местными разбойниками — это были астраханские татары под предводительством хана Касима, которого не смутило даже присутствие своего соотечественника Хасанбека. Разбойники отобрали у купцов весь товар, купленный в кредит. Торговая экспедиция была сорвана, два судна из четырех Афанасий Никитин потерял.

Два оставшихся судна направились в Дербент, попали в Каспийском море в шторм, и их выбросило на берег. Возвращение на родину без денег и товара грозило купцам долговой ямой и позором.

Тогда Афанасий решил поправить свои дела, занявшись посреднической торговлей. Так началось знаменитое путешествие Афанасия Никитина, которое он описал в путевых заметках под названием «Хождение за три моря».

4 Персия

Через Баку Никитин отправился Персию, в область под названием Мазандеран, затем перебрался через горы и двинулся дальше на юг. Путешествовал он без спешки, подолгу останавливаясь в селениях и занимаясь не только торговлей, но и изучая местные языки. Весной 1469 года, «за четыре недели до Пасхи», он прибыл в Ормуз — большой портовый город на пересечении торговых путей из Египта, Малой Азии (Турции), Китая и Индии. Товары из Ормуза были уже известны в России, особенно славился ормузский жемчуг.

Узнав, что из Ормуза экспортируют в города Индии лошадей, которых там не разводят, Афанасий Никитин купил арабского жеребца и надеялся хорошо перепродать его в Индии. В апреле 1469 года он сел на корабль, отправляющийся в индийский город Чаул.

5 Прибытие в Индию

Плавание заняло 6 недель. Индия произвела на купца сильнейшее впечатление. Не забывая о торговых делах, по которым он, собственно, сюда и прибыл, путешественник увлекся этнографическими исследованиями, подробно записывая увиденное им в свои дневники. Индия предстаёт в его записях чудесной страной, где все не так, как на Руси, «а люди ходят все черные да нагие». Выгодно продать жеребца в Чауле не удалось, и он отправился вглубь страны.

6 Джуннар

Афанасий побывал в небольшом городке в верховьях реки Сины, а затем отправился в Джуннар. В крепости Джуннар пришлось задержаться уже не по своей воле. «Джуннарский хан», отобрал у Никитина жеребца, когда узнал, что купец не басурманин, а пришелец из далекой Руси, и выставил иноверцу условие: или тот переходит в исламскую веру, или не только не получит коня, но и будет продан в рабство. Хан дал ему 4 дня на размышление. Это было на Спасов день, на Успенский пост. «Господь Бог сжалился на свой честной праздник, не оставил меня, грешного, милостью своей, не дал погибнуть в Джуннаре среди неверных. Накануне Спасова дня приехал казначей Мухаммед, хорасанец, и я бил ему челом, чтобы он за меня хлопотал. И он ездил в город к Асад-хану и просил обо мне, чтобы меня в их веру не обращали, да и жеребца моего взял у хана обратно».

В течение 2 месяцев, проведенных в Джуннаре, Никитин изучал сельскохозяйственную деятельность местных жителей. Он увидел, что в Индии пашут и сеют пшеницу, рис и горох в сезон дождей. Описывает он и местное виноделие, в котором в качестве сырья используются кокосовые орехи.

7 Бидар

После Джуннара Афанасий посетил город Алланд, где проходила большая ярмарка. Купец намеревался продать здесь своего арабского скакуна, да снова не получилось. Лишь в 1471 году Афанасию Никитину удалось продать коня, да и то без особой выгоды для себя. Это случилось в городе Бидар, где путешественник остановился, пережидая сезон дождей. «Бидар — стольный город Гундустана бесерменского. Город большой, и людей в нем очень много. Султан молод, двадцати лет — бояре правят, а княжат хорасанцы и воюют все хорасанцы», — так описывал этот город Афанасий.

Купец провел в Бидаре 4 месяца. «И жил я здесь, в Бидаре, до Великого поста и со многими индусами познакомился. Открыл им веру свою, сказал, что не бесерменин я, а веры Иисусовой христианин, и имя мое Афанасий, а бесерменское имя — ходжа Юсуф Хорасани. И индусы не стали от меня ничего скрывать, ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не стали в доме скрывать». Множество записей в дневниках Никитина касаются вопросов религии индийцев.

8 Парват

В январе 1472 года Афанасий Никитин прибыл в город Парват, священное место на берегу реки Кришны, куда со всей Индии шли верующие на ежегодные празднества, посвященные богу Шиве. Афанасий Никитин отмечает в дневниках, что это место имеет для индийских брахманов такое же значение, как для христиан Иерусалим.

Почти полгода Никитин провел в одном из городов «алмазной» провинции Райчур, где принял решение вернуться на родину. За все время, что Афанасий путешествовал по Индии, товара, подходящего для продажи на Руси он так и не нашел. Никакой особой коммерческой выгоды эти странствия ему не дали.

9 Обратный путь

На обратном пути из Индии Афанасий Никитин решил посетить восточное побережье Африки. Согласно записям в дневниках, в Эфиопских землях ему едва удалось избежать ограбления, откупившись от разбойников рисом и хлебом. Затем он вернулся в город Ормуз и двинулся через Иран, в котором шли военные действия, на север. Он миновал города Шираз, Кашан, Эрзинжан и прибыл в Трабзон, турецкий город на южном берегу Черного моря. Там он был взят под арест турецкими властями как иранский шпион и лишен всего оставшегося имущества.

10 Кафа

Афанасию пришлось занять под честное слово денег на дорогу до Крыма, где он намеревался встретить купцов-соотечественников и с их помощью отдать долги. В Кафу (Феодосию) он смог добраться только осенью 1474 года. Зиму Никитин провел в этом городе, завершив записки о своем путешествии, а весной отправился по Днепру обратно в Россию.