Всегда вызывала множество вопросов, несмотря на тот факт, что в таком действии, как красить потолок, нет ничего сложного. Как правило, в данном типе ремонтных работ встречаются распространенные ошибки, которые могут повлиять на состояние и внешний вид потолка.

Ровно покрасить потолок возможно с помощью валика.

Проблемы с покраской и их решение

Самой распространенной проблемой покраски любого потолка можно считать появление темных пятен, которые становятся заметными после высыхания красящего состава. Некоторые неопытные мастера пытаются исправить такую неприятность при помощи повторной покраски, но особых результатов это не дает.

Перед вами встает вопрос, правильно ли я крашу потолок?

Не стоит думать, что такие пятна появляются из-за смены валика или емкости с эмульсией — это абсолютно не имеет значения.

Поднявшись поближе к потолку, можно заметить, что такие пятна не имеют различия в тональности цвета, а отличается именно фактура самого потолка в разных местах, красить которые нужно равномерно. В некоторых местах при правильном освещении кажется, что потолок окрашивался разным раствором.

Избежать таких неприятных особенностей можно только в том случае, когда мастер соблюдает всю технологию покраски . Такая технология подразумевает полное понимание процесса покраски, в котором потребуется не только сделать правильный выбор краски, но и правильно использовать сам валик.

Главным материалом при покраске любого потолка является краска, выбор которой обуславливает конечный результат ремонтных работ.

Для покраски потолка лучше использовать валики с длинным ворсом.

Можно выбрать любой тип красящего состава, исключая только самые подозрительные варианты, которые могут оказаться подделкой. Как правило, для потолка используют водоэмульсионную краску белого цвета. Обратите внимание на то, что именно на белых потолках чаще всего и заметны описываемые пятна.

Предельно распространенными, но довольно некачественными считаются поролоновые валики, которые предназначены для совершенно других работ. Выбор такого инструмента приведет к тому, что валик будет оставлять не прокрашенные, размытые места, на которых краска может пузыриться. Такие валики не стоит применять для покрасочных работ.

Вернуться к оглавлению

Правильная технология окраски потолочной конструкции

Самый главный акцент в ставится на том, чтобы покрыть черновой потолок таким слоем краски, который будет полностью однородным. Как правило, добиться такой однородности красящего состава довольно сложно. Не стоит игнорировать инструкцию на обороте банки или ведра с краской — именно в таких пропорциях и следует разводить купленное средство. Водоэмульсионная краска разводится при помощи добавления в первичный состав от 5 до 10 процентов чистой воды.

Лучше всего перемешивать краску при помощи небольшого миксера, которым оборудуется электрическая дрель.

Некоторые краски продаются в уже разведенном виде, что можно увидеть в инструкции. Такой красящий состав достаточно просто правильно и качественно перемешать. Лучше всего перемешивать краску в купленной емкости при помощи небольшого миксера, которым оборудуется электрическая дрель.

Теперь можно переходить к правильному использованию валика.

Многие начинающие мастера-ремонтники с первых шагов окраски делают одну и ту же ошибку: макают валик прямо в ведро с краской. В этом случае краска наносится только на одну сторону валика, что при негативно отражается на качестве работы.

Для того чтобы потолок равномерно покрылся слоем красящего состава, валик необходимо прокатывать по специальному корыту, в которое наливается небольшое количество краски.

В поддоне имеется ребристая плоскость, которая позволяет покрыть валик краской со всех сторон и отжать лишнюю.

В таком корыте имеется ребристая плоскость, которая позволяет покрыть валик краской со всех сторон и отжать лишнюю часть красящего состава. Для того чтобы равномерно покрыть валик краской, можно потренироваться на любой ненужной поверхности, что позволит сделать результат более качественным. Для этого можно использовать даже ненужный кусок гипсокартонного листа.

После того как мастер научился правильно покрывать краской ворсистый валик, можно приступать к покрасочным работам. Для качественной окраски потолочной конструкции валиком необходимо наносить краску на потолок предельно быстро. Чем больше ненужных движений валиком будет сделано, тем более неравномерным будет нанесенный слой. Как правило, потолок необходимо покрывать первым слоем красящего состава не дольше, чем за 15 минут.

Вернуться к оглавлению

Пропуски и неравномерное окрашивание

Некачественная окраска потолочной конструкции может стать следствием пропуска или нанесения нескольких слоев краски на одно и тоже место потолка. Мастер начинает красить подготовленный потолок, не замечая тех мест, которые плохо прокрасились. Это неудивительно, ведь он смотрит на потолок под прямым углом. Опытные маляры немного спускаются со стремянки, что и позволяет заметить плохо прокрашенные участки.

Чтобы избежать проявления пятен после высыхания, необходимо нанести на потолок равномерный и однородный слой краски.

Чтобы не допускать таких ошибок, необходимо приступать к покрасочным работам с помощником, который снизу будет замечать все недочеты, предупреждая маляра. Это позволит нанести на потолок равномерный и однородный слой красящего состава, чтобы избежать проявления пятен после высыхания краски. Заметьте, что для окраски потолка недостаточно одного слоя краски. Особенно это касается светлых оттенков, которые могут потребовать 3-4 слоев красящего состава.

Здесь не стоит забывать, что каждый готовый слой краски должен правильно и качественно высохнуть. В противном случае краска будет приставать к ворсу валика, что только навредит потолочной конструкции и ее внешнему виду. Для того чтобы краска качественно высохла, ей необходимо просыхать не менее 10 часов. Добиться такого результата можно в том случае, если красить после обеда, и к следующему утру окрашенный потолок успеет просохнуть.

Перекрестное окрашивание поможет избежать пропусков при покраске потолка.

Нередко неопытные мастера пытаются закрасить неудачные места валиком именно в тех местах, где имеются недочеты. Такую ошибку совершать нельзя, это только усугубит ошибку. Покрывать вторым слоем потолок необходимо по всей плоскости, используя при этом красящий состав более жидкой консистенции. В тех случаях, когда покраска потолочной конструкции валиком завершилась появление пятен, необходимо переделывать всю работу.

В первую очередь необходимо зачистить потолок специальной затирочной сеткой, после чего смести основную часть пыли. При помощи валика и грунтовки необходимо загрунтовать потолочную конструкцию и дать ей просохнуть. После этого нужно приступать к покраске снова. Нельзя для окраски использовать тот же валик, которым на потолок наносилась грунтовка.

Вам понадобится

- - шпатлевка;

- - грунтовка;

- - краска;

- - шпатель;

- - кювета(ванночка);

- - кисть;

- - валики;

- - стремянка.

Инструкция

Выберите краску. Одной только водоэмульсионной, которую в основном и используют для покраски потолка, существует несколько видов. Это акриловая, силиконовая, минеральная и силикатная. У каждой из них есть свои преимущества. Также есть разделение на глянцевые, полуглянцевые и матовые краски, по создаваемому эффекту. Ваш выбор зависит от типа помещения и конкретных условий эксплуатации этого помещения. Так для ванной комнаты лучше всего подойдет краска силиконовая.

Освободите помещение, в котором собираетесь красить потолок, от мебели и посторонних предметов. Если так получилось и помещение уже отремонтировано, застелите пол специальной пленкой. На стены, по всему периметру, наклейте малярную ленту.

Подготовьте поверхность к покраске. Необходимо избавиться от любых дефектов, так как некоторые из них краска не только не скроет, но и подчеркнет. Этап подготовки потолка к покраске является важнейшей составляющей всего процесса, поэтому отнеситесь к нему серьезно.

Удалите с потолка старую краску/побелку/плитку/обои. Очистите и тщательно зашпаклюйте всю поверхность. После полного высыхания шпатлевки, загрунтуйте потолок, рекомендованной производителем краски, грунтовкой глубокого проникновения. Также дайте ей просохнуть, согласно инструкции по применению.

Возьмите кювету и налейте в нее небольшое количество краски. Кистью прокрасьте все углы и другие недоступные для покраски валиком места. Поменяйте кисть на валик. Катая его по кювете, добейтесь его равномерного пропитывания краской. параллельными полосами. Каждую следующую полосу смещайте на 2/3 ширины используемого вами валика. Особенностью работы с водоэмульсионной краской является скорость ее нанесения. Работайте по возможности быстро, но не забывая об аккуратности.

Внимательно осмотрите потолок и оцените полученный результат. Если обнаружились какие-либо дефекты - подкорректируйте их. Оставьте потолок сохнуть, в среднем для этого понадобится около 12 часов. Более точное время вы можете узнать прочитав инструкцию к краске и оценив окружающую вас обстановку (температура воздуха, влажность и прочее).

Приступайте к нанесению второго слоя краски, когда первый полностью высохнет. Водите валиком перпендикулярно тому направлению, которое вы выбрали при нанесении первого слоя. Если двух слоев оказалось недостаточно, покрасьте потолок в третий раз, двигаясь перпендикулярно нанесению второго слоя. Учтите, что завершающий слой краски, нужно наносить параллельно направлению света, попадающего в помещение. Чаще всего источником этого света бывает окно. Так же для нанесения финишного слоя лучше использовать новый валик.

С 1936 по 1938 годы на советско-японской границе было отмечено более 300 инцидентов, самый известный из которых произошел на стыке границ СССР, Маньчжурии и Кореи у озера Хасан в июле-августе 1938 года.

У истоков конфликта

Конфликт в районе озера Хасан был обусловлен целым рядом как внешнеполитических факторов, так и весьма непростыми отношениями внутри правящей элиты Японии. Немаловажной деталью было и соперничество внутри самой японской военно-политической машины, когда распределялись средства на усиление армии, а наличие даже мнимой военной угрозы могло давать командованию Корейской армии Японии неплохую возможность напомнить о себе, учитывая, что первоочередными на тот момент были операции японских войск в Китае, так и не приносившие желанного результата.

Еще одной головной болью Токио являлась военная помощь, шедшая из СССР в Китай. Оказать в этом случае военное и политическое давление было возможно, организовав масштабную военную провокацию с видимым внешним эффектом. Оставалось найти слабое место советской границы, где можно было бы успешно осуществить вторжение и проверить боеспособность советских войск. И такой район был найден в 35 км от Владивостока.

И если с японской стороны к границе подходила железная дорога и несколько шоссейных, то с советской стороны существовала одна грунтовая дорога. . Примечательно, что до 1938 года этот район, где действительно не было четкой разметки границы, никого не интересовал, и вдруг в июле 1938 года японский МИД активно занялся этой проблемой.

После отказа советской стороны отвести войска и инцидента с гибелью японского жандарма, застреленного советским пограничником на спорном участке, напряженность стала возрастать день ото дня.

29 июля японцы предприняли атаку на советский пограничный пост, но после жаркого боя были отброшены. Вечером 31 июля нападение повторилось, и тут японским войскам уже удалось вклиниться на 4 километра вглубь советской территории. Первые попытки выбить японцев силами 40-ой стрелковой дивизии успеха не имели. Однако и у японцев все шло не блестяще - с каждым днем конфликт разрастался, грозя перерасти в большую войну, к которой Япония, завязшая в Китае, была не готова.

Рихард Зорге сообщил в Москву: «Японский генеральный штаб заинтересован в войне с СССР не сейчас, а позднее. Активные действия на границе предприняты японцами, чтобы показать Советскому Союзу, что Япония все еще способна проявить свою мощь».

Тем временем, в тяжелых условиях бездорожья, слабой готовности отдельных частей, продолжалось сосредоточение сил 39-го стрелкового корпуса. С большим трудом в районе боевых действий удалось собрать 15 тыс. человек, 1014 пулеметов, 237 орудий, 285 танков. Всего же в составе 39-го стрелкового корпуса насчитывалось до 32 тыс. человек, 609 орудий и 345 танков. Для поддержки с воздуха направлялись 250 самолетов.

Заложники провокации

Если в первые дни конфликта из-за плохой видимости и, видимо, надежды, что конфликт все же удастся уладить дипломатическим путем, советская авиация не применялась, то начиная с 5 августа японские позиции подверглись массированным авиаударам.

Для разрушения японских укреплений была привлечена авиация, в том числе тяжелые бомбардировщики ТБ-3. Истребители же нанесли серию штурмовых ударов по японским войскам. Причем цели советской авиации находились не только на захваченных сопках, но и в глубине корейской территории.

Позднее отмечалось: «Для поражения японской пехоты в окопах и артиллерии противника в основном применяли фугасные бомбы- 50, 82 и 100 кг всего их было сброшено 3651 бомба. 6 штук фугасных бомб 1000 кг на поле боя 06.08.38. были применены исключительно с целью морального воздействия на пехоту противника, причем эти бомбы были сброшены в районы пехоты противника после того, как эти районы основательно были поражены группами СБ-бомбами ФАБ-50 и 100. Пехота противника металась в оборонительной полосе, не находя укрытия, так как почти вся основная полоса их обороны покрывалась сильным огнем от разрывов бомб нашей авиации. 6 бомб 1000 кг, сброшенные в этот период в районе высоты Заозерная, потрясли воздух сильными взрывами, грохот разрыва этих бомб по долинам и горам Кореи был слышан за десятки километров. Высота Заозерная после разрыва 1000 кг бомб несколько минут находилась закрытой дымом и пылью. Нужно полагать, что в тех районах, где были сброшены эти бомбы, японская пехота от контузии и камней, выбрасываемых из воронок разрывом бомб, была выведена на 100% из строя».

Совершив 1003 вылета советская авиация потеряла два самолета - один СБ и один И-15. Японцы же, имея на участке конфликта не более 18-20 зенитных стволов, не могли оказать серьезного противодействия. А бросить в бой собственную авиацию значило начать широкомасштабную войну, к которой ни командование Корейской армии, ни Токио не были готовы. С этого момента японская сторона начинает судорожно искать выход из сложившейся ситуации, требовавшей как сохранить лицо, так и прекратить боевые действия, уже не сулившие японской пехоте ничего хорошего.

Развязка

Развязка наступила, когда 8 августа советские войска начали новое наступление, имея подавляющее военно-техническое превосходство. Атака танков и пехоты велась уже исходя из военной целесообразности и без учета соблюдения границы. В итоге советским войскам удалось овладеть Безымянной и еще рядом высот, а также закрепиться вблизи вершины Заозерной, где был водружен советский флаг.

10 августа начальник штаба 19-й телеграфировал начальнику штаба Корейской армии: «С каждым днем боеспособность дивизии сокращается. Противнику нанесен большой урон. Он применяет все новые способы ведения боя, усиливает артиллерийский обстрел. Если так будет продолжаться и далее, существует опасность перерастания боев в еще более ожесточенные сражения. В течение одних- трех суток необходимо определиться по поводу дальнейших действий дивизии... До настоящего момента японские войска уже продемонстрировали противнику свою мощь, а потому, пока еще возможно, необходимо принять меры по разрешению конфликта дипломатическим путем».

В тот же день в Москве начались переговоры о перемирии и в полдень 11 августа военные действия были прекращены В стратегическом и политическом плане японская проба сил, а по большому счету военная авантюра закончилась провалом. Не будучи готовым к большой войне с СССР, японские части в районе Хасана оказались заложниками создавшейся ситуации, когда дальнейшее расширение конфликта было невозможно, а отступать, сохранив престиж армии, тоже нельзя.

Хасанский конфликт не привел и к сокращению военной помощи СССР Китаю. В тоже время бои на Хасане выявили ряд слабых мест как войск как Дальневосточного военного округа, так и Красной Армии в целом. Советские войска понесли видимо даже большие чем противник потери, слабым на первоначальном этапе боев оказалось взаимодействие между пехотой, танковыми частями и артиллерией. Не на высоком уровне оказалась разведка, не сумевшая вскрыть позиции противника.

Потери Красной Армии составили 759 человек убитыми, 100 чел умершими в госпиталях, 95 чел пропавшими без вести и 6 чел, погибшими в результате несчастных случаев. 2752 чел. было ранено или заболело (дизентерия и простудные заболевания). Японцы признали потерю 650 убитыми и 2500 чел ранеными. В то же время бои на Хасане стали далеко не последним военным столкновением СССР и Японии на Дальнем Востоке. Менее чем через год началась необъявленная война в Монголии на Халхин-Голе, где, правда, будут задействованы силы уже не Корейской, а Квантунской армии Японии.

Конфликт на озере Хасан

Японцы напали на нас, выполняя союзнические обязательства перед немцами

Хасанские события были и остаются важным эпизодом советско-японского противостояния. Однако о причинах японского нападения на дальневосточные заставы мало кто задумывается, и вряд ли кто задаёт себе вопрос, неужели Япония была готова из-за пары сопок, пусть и господствующих над местностью, ввязаться в войну с мощным государством? Тем не менее, факт остаётся фактом: в конце июля 1938 года японские войска напали на многократно превосходящие советские силы, после чего и начался конфликт на озере Хасан .

Сергей Шумаков,

военный историк, к.и.н.,

главный редактор портала

В 1931 году Китай, страдавший от политической неразберихи и

раздираемый междоусобицами региональных военных вождей, стал жертвой японской

агрессии. Использовав в качестве предлога так называемый Маньчжурский инцидент,

когда японский поручик Суэмори Комото по заданию своего же командования подорвал

железнодорожное полотно на Южно-Маньчжурской железной дороге

, японцы в период с 18 сентября 1931 по 27

февраля 1932 года оккупировали всю Маньчжурию, а войска военного губернатора

провинции Ляонин 30-летнего генерала Чжан Цзолиня отошли в провинцию Жэхэ, но в

1933 году японцы их выбили и оттуда.

На оккупированных территориях японцы 9 марта 1932 года

провозгласили государство Маньчжоу-Го, во главе которого ими был посажен бывший китайский император Айсин Гёро Пу И. Однако командующий Квантунской армией одновременно являлся и японским послом в Маньчжоу-Го и обладал правом вето на решения императора. Узнав о воцарении законного императора, большинство

военнослужащих армии Чжан Цзолиня перебежало к японцам и поступило на службу в

армию нового государственного образование. Ещё раньше, 23 сентября, на сторону

японцев перешёл генерал Си Ця, губернатор провинции Гирин, усердно помогавший

врагу в завоевании родного края.

Почти сразу же после оккупации Маньчжурии японцы попытались

прощупать штыком охрану нашей границы. В феврале 1934 года линию границы перешли

пятеро японских солдат. в столкновении с нарядом пограничников один из

нарушителей был загрызен собакой, а четверо взяты в плен ранеными. 22 марта 1934

года при попытке провести рекогносцировку на участке заставы Емельянцева были

застрелены офицер и солдат японской армии. В апреле 1934 года японские солдаты

предприняли попытку захватить высоту Лысая на участке Гродековского

погранотряда, одновременно была атакована застава «Полтавка», но пограничники

при поддержке артиллерийской роты отразили нападение и выбили противника за

линию границы.

30 января 1936 года две японо-манчжурские роты пересекли границу в Мещеряковой пади и на 1,5 км углубились на территорию СССР, прежде чем были оттеснены пограничниками. Потери составили 31 манчжурских солдат и японских офицеров убитыми и 23 ранеными, а также 4 убитых и несколько раненых советских пограничников.

24 ноября 1936 года конно-пеший отряд из 60 японцев пересёк границу в районе Гродеково, но попал под пулемётный огонь и отступил, потеряв 18 солдат убитыми и 7 ранеными, 8 трупов осталось на советской территории.

В дальнейшем нарушения границы происходили по нескольку раз

за год, но до открытых боевых действий не доходило.

Солдаты армии Маньчжоу Го

Однако в 1938 году резко обострилась ситуация в Европе.

После успешного аншлюса Австрии немцы обратили свой взор и на Чехословакию. О

своей поддержке Чехословакии заявляют Франции и Советский Союз. Дело в том, что

ещё 16 мая 1935 года был подписан советско-чехословацкий договор, по которому мы

обязывались вступиться за Чехословакию в случае нападения на неё какой-либо

европейской страны. Тогда, в тридцать пятом, под этой какой-либо страной

подразумевалась Польша, претендовавшая на Тешинскую Силезию. Однако и в тридцать

восьмом СССР не собирался отказываться от своих обязательств, о чём и было

заявлено. Правда, Франция вскоре отказалась от своей поддержки – новый

премьер-министр Франции Эдуард Даладье, сменивший на этом посту Леона Блюма,

отошёл от политики коллективной безопасности, провозглашавшейся его

предшественником.

Накануне выборов, состоявшихся 22 мая 1938 года, партия

судетских немцев устраивает беспорядки в Судетской области. Вермахт подтягивает

войска к границе. В германском штабе ОКВ к 20 мая был подготовлен проект

директивы «Грюн» – плана военных операций против Чехословакии. В ответ на это

чехословацкий президент Бенеш вводит войска в Судетскую область. Происходит

мобилизация двух возрастов резервистов. Начинается Судетский кризис.

Немцы пока ещё боятся всех. Они ещё не знают, что чехи

сдадут страну без единого выстрела, что англичане и французы не только им не

помешают, но даже помогут. Но больше всего они боятся, что на просторы Европы

вырвется конница Будённого, поддержанная крупными танковыми соединениями.

Начальник штаба сухопутных войск генерал Бек отговаривает

фюрера от военного вторжения, но сам получает отставку. Сменивший его Гальдер на

словах соглашается с фюрером, но в тайне готовит на него покушение. Конечно,

немцев

успокаивает то, что Польша собирается объявить войну русским в случае их помощи

чехам, но немцы понимают, что Красная армия уже не та, что в 1920, и Польша

рассыплется от первых же советских ударов. Более того, немцы понимают, что такой

поворот событий очень выгоден русским – у них появится законная причина

разделаться с Польшей и отмстить ей за позор 20-го года.

И тогда немцы через военного атташе в Берлине барона Хироси

Осиму, впоследствии ставшему японским послом, обращаются к японцам с просьбой создать напряжённость на

советско-маньчжурской границе. Это, во-первых, заставит русских оттянуть на

Дальний Восток лучшие войска, а во-вторых, покажет им, что в случае, если они

ввяжутся в войну в Европе, их ждёт война на два фронта.

Риббентроп, Гитлер и японский посол Сабуро Курусу сговариваются о совместных действиях.

При помощи шифровальной

машины 九七式印字機

, более известной под

американским названием Purple, 17 июня 1938 года эта просьба передаётся в Токио,

и уже 21 числа по пути из дома в полпредство поверенный в делах СССР в Японии

Константин Александрович Сметанин видит на всём пути своего следования плакаты с

надписью: «Будьте готовы к неизбежной японо-советской войне!».

Наглость японцев не подкреплялась серьёзной военной силой –

из-за войны в Китае Япония могла выделить на для войны с нами лишь 9 дивизий.

Мы, правда, об этом не знали, полагая, что японцы обладают куда большим силами,

а вот японцы о нашем превосходстве не знать не могли. Дело в том, что как раз в

это время, 13 июня 1938 года к японцам перебежал полпред НКВД по Дальнему

Востоку Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Генрих Самуилович

Люшков. От него-то они и узнали точное количество и состояние советских войск на

Дальнем Востоке. Опираясь на полученные от Люшкова данные, пятый отдел генштаба

пришел к выводу о том, что Советский Союз может использовать против Японии в

нормальных условиях до 28 стрелковых дивизий, а при необходимости сосредоточить

от 31 до 58 дивизий, и вместо широкомасштабного конфликта они решили

ограничиться крупной провокацией.

По всей вероятности, содержание шифротелеграммы Осимы не

осталось тайной и для нашей разведки, и 1 июля 1938 года Особая Краснознаменная

Дальневосточная армия, срочно пополненная личным составом на 105 800 человек,

преобразуется в Краснознаменный Дальневосточный фронт.

3 июля к высоте Заозёрной

, на которой находился пограничный

наряд из двоих красноармейцев, выдвинулось около роты японских пехотинцев. По

тревожному сигналу с заставы прибыла группа пограничников во главе с лейтенантом

Петром Терешкиным.

Японцы развернулись в цепь и с винтовками наперевес, как в

атаке, двинулись к высоте. Не доходя 50 метров до вершины Заозерной, по которой

проходила линия границы, японская цепь по приказу офицеров, которые шли с

обнаженными саблями в руках, остановилась и залегла. Так и не сумев вызвать на

себя огонь пограничников, к вечеру рота отошла к корейскому селению Хомоку, на

окраине которого японцы начинают демонстративно рыть окопы. 10 июля советская

резервная пограничная застава, скрытно выдвигается на высоту Заозерную, и на ее

вершине начинается сооружение окопов и проволочных заграждений.

Вечером 15 июля

начальник инженерной службы Посьетского

пограничного отряда лейтенант Василий Виневитин выстрелом из винтовки убивает

японского жандарма Сякуни Мацусиму, нарочно заступившего одной ногой за линию

государственной границы.

Через несколько дней Виневитин будет убит нашим часовым,

назвав неверный пароль.

18 июля началось массовое нарушение участка границы

Посьетского погранотряда. Нарушителями были безоружные японцы-почтальоны, каждый

из которых имел при себе письмо к советским властям с требованием «очистить»

маньчжурскую территорию, а 20 числа японский посол в Москве Мамору Сигэмицу на

приеме у народного комиссара иностранных дел Литвинова от имени своего

правительства в ультимативной форме предъявил территориальные претензии к СССР.

Объектом претензий стала высота Заозёрная

. 22 июля Советское правительство

направило ноту японскому, в которой эти требования отклонялись.

28 июля высота Заозёрная

была обстреляна их пулемёта, а 29

июля японцы силами роты жандармерии пошли на штурм высоты Безымянной

. Сопку

обороняло 11 пограничников. Четверо из них, включая командира отделения, было

убито, но когда на помощь обороняющимся прибыл взвод с соседней заставы

«Пекшекори», японцы ретировались.

Вечером 30 июля японская артиллерия обстреляла вершины

сопок Заозерная

и Безымянная

, стараясь разрушить окопы пограничников и

проволочные заграждения, а около 2 часов ночи, под прикрытием ночной темноты

японская пехота силами до двух полков начала атаку этих пограничных высот.

Бой продолжался до самого вечера, и исходу дня обе сопки

оказались в руках японцев. Из 94 пограничников, оборонявших сопки Заозёрная

и

Безымянная

, 13 человек были убиты и 70 ранены.

Политзанятия в 40-й

стрелковой дивизии

На занятых высотах японцы начали рыть окопы, устанавливать

пулемётные точки. Наспех подготовленная контратака силами двух батальонов 119-го

стрелкового полка успеха не имела. Мы могли бы значительно быстрее расправиться

с зарвавшимся врагом, если бы нарушили границу и овладели окопами, обходя их по

маньчжурской территории. Но наши, исполняя приказ командования, действовали лишь

в пределах своей территории. Наступая в гору по открытой местности без

артиллерийской поддержки (командование боялось, что какой-нибудь снаряд угодит на

сопредельную территорию), наши войска понесли ощутимые потери. Кроме того, в

ходе боёв выяснилось, что в отличие от хорошо подготовленных пограничников,

входивших в систему НКВД, бойцы стрелковых частей практически не умели стрелять,

а гранаты РГД-33

оказались неиспользованными, так как бойцы не умели с ними

обращаться.

Пришлось подтягивать танки и артиллерию. Задействована была

и авиация.

Укрепляли позиции и японцы. На 5 августа оборону на сопках

Заозёрная

и Безымянная

держали, имея в ближайшем тылу войска второго эшелона,

19-я пехотная дивизия, пехотная бригада, два артиллерийских полка и отдельные

части усиления, в том числе три пулеметных батальона, общей численностью до 20

тысяч человек. Мнегое называют эти формирования войсками

Квантунской армии. На самом деле в состав Квантунской армии они не входили, а

принадлежали к контингенту японских войск в Корее.

Удар советской авиации по позициям японцев

|

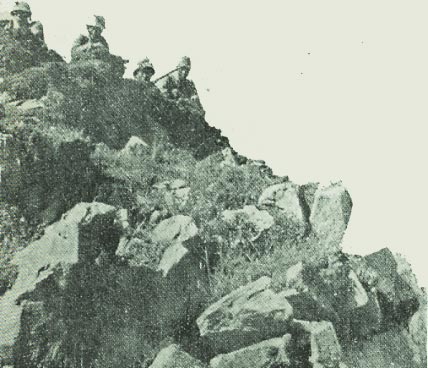

Японцы на высоте Заозёрная |

В эти дни произошёл первый случай боевого применения . В 16 часов 6 августа 180 бомбардировщиков (60 и 120 СБ ) обрушили на противника 1592 авиабомбы общим весом 122 тонны. Прикрывавшие бомбардировщики истребители расстреляли по японским позициям 37 тысяч 985 пулеметных патронов. После налета авиации по высотам и по местам предполагаемого сосредоточения японских резервов был произведен 45-минутный огневой налет артиллерии. В 16.55 началась общая атака Заозерной и Безымянной пехотой при поддержке танковых батальонов 2-й механизированной бригады.

Одновременно с началом авиационной подготовки 3-й танковый

батальон 2-й МБр, поддерживавший 95-й и 96-й стрелковые полки, получил сигнал к

атаке. Выдвижение с исходных позиций к переднему краю обороны противника

батальон, в составе которого имелось 6

танков БТ-5

и

БТ-7

, начал

быстро, тремя колоннами, по числу переправ наведенных саперами через ручей юго-западнее Новоселки.

Однако из-за вязкости

грунта скорость БТ упала до 3

км/ч, при этом они

подвергались сильному обстрелу артиллерией противника. Эффективность

артиллерийской и авиационной подготовки оказалась низкой, и артиллерия японцев

не была подавлена.

Из 43

танков, участвовавших в атаке,

переднего края обороны противника достигли всего 10. Остальные застряли на

переправах или были подбиты огнем вражеской артиллерии. Потеряв большую часть

танков, батальон не смог обеспечить дальнейшего продвижения нашей пехоты. Так

что попытка 32-й СД овладеть высотой Безымяннная

6

августа не удалась. С

наступлением темноты, потеряв 10

танков только от огня артиллерии, 3-й танковый батальон 2-й МБр был

отведен в район северо-восточных склонов высоты, расположенной между высотой

Безымянная

и озером Хасан

.

Из 43

танков, участвовавших в атаке,

переднего края обороны противника достигли всего 10. Остальные застряли на

переправах или были подбиты огнем вражеской артиллерии. Потеряв большую часть

танков, батальон не смог обеспечить дальнейшего продвижения нашей пехоты. Так

что попытка 32-й СД овладеть высотой Безымяннная

6

августа не удалась. С

наступлением темноты, потеряв 10

танков только от огня артиллерии, 3-й танковый батальон 2-й МБр был

отведен в район северо-восточных склонов высоты, расположенной между высотой

Безымянная

и озером Хасан

.

На левом фланге 39-го СК действовала танковая рота разведывательного батальона

2-й МБр, которая в 16.50 6

августа 19 танками БТ-5

и БТ-7

атаковала противника. Рота, используя высокие маневренные качества

танков БТ, начала атаку на большой скорости, но достигнув лощины между высотами

Пулеметная Горка и Заозёрная

, была вынуждена снизить темп атаки, а потом и вовсе

остановиться. Только двум БТ-5

удалось преодолеть заболоченную лощину и

прорваться к высоте Заозёрная

. Остальные танки просто застряли в болоте.

В 16.55 был дан сигнал к атаке 2-му танковому батальону 2-й МБр. Батальон начал

наступление в трехэшелонном составе. Достигнув переднего края обороны

противника, батальон начал быстро продвигаться вперед, уничтожая пехоту

противника и средства его противотанковой обороны. Однако из-за большой

заболоченности местности темп атаки резко снизился. К 17.20 половина танков

участвовавших в атаке застряла на подступах к высоте Пулеметная Горка. Многие

из них были подбиты противотанковыми орудиями, установленными на высоте. Одними

из первых были подбиты танки БТ командира, комиссара и начальника штаба

батальона, а также танки двух командиров рот, так как они имели поручневые

антенны и резко выделялись из общей массы танков. Управление батальоном

нарушилось, уцелевшие танки остановились и стали вести огонь с места по высоте

Пулеметная Горка. Командир батальона капитан Меньшов

часть

уцелевших танков направил на эту высоту с заданием уничтожить огневые точки,

мешавшие продвижению 120-го стрелкового полка. 12 танков вместе

с пехотой 118-го и 119-го полков атаковали высоту Заозёрная

. Танки атаковавшие

высоту Пулеметная Горка не смогли преодолеть ее крутые скалистые склоны. Атака

высоты Заозёрная

была более успешной: 7 танков достигли

ее юго-восточных склонов и к 22.00

6 августа совместно с пехотой

118-го и 119-го полков захватили высоту Заозёрная

.

Японцы не просто оборонялись, но и предпринимали яростные контратаки. Только за 7 августа они контратаковали 13 раз, а 200-метровый участок нашей территории в районе Заозёрной находился в японских руках до 9 августа.

Наконец, разбитые советскими войсками японцы 11

августа запросили

перемирия. В этот же день в 12.00 по местному времени боевые действия были

прекращены. Наша территория была полностью очищена и граница восстановлена.

13 числа состоялся обмен трупами. В сводке Генштаба Японии говорилось, что японцы

потеряли 526 убитыми и 913 ранеными. Наши потери они оценивали в 792 убитых и 3279 раненых. В приказе же Наркома обороны Ворошилова

по итогам Хасанских событий

была названа цифра в 408 убитых и 2807 раненых.

Из своей неудачи в

конфликте на озере Хасан

японцы никаких уроков не извлекли, и в следующем году точно с такими же целями – оттянуть на

себя побольше советских войск в преддверии наступавшей Польской кампании – и

точно под таким же предлогом – незначительное изменение существующей границы –

японцы развернули более широкомасштабный конфликт на реке .

Смотрите также:

|

Даманский конфликт Типы и численность самолётов американской авиации Типы и численность вертолётов вооружённых сил США Нас ждёт возрождение Арабского халифата Операция «Немыслимое» Самые результативные снайперы

|

аршин, бочка, ведро, верста, вершок, доля, дюйм, золотник, линия, пуд, сажень, точка, фунт, чарка, шкалик, штоф

Народы России, их численность и процент

Отношения между СССР и Японией в 1938 году дружественными нельзя назвать даже с самой большой натяжкой.

В результате интервенции против Китая на части его территории, а именно в Маньчжурии, было создано управляемое из Токио псевдогосударство Маньчжоу-Го. С января в боевых действиях на стороне армии Поднебесной принимали участие советские военные специалисты. В порты Гонконга и Шанхая отгружалась новейшая техника (танки, самолеты, артиллерийские системы ПВО). Это не скрывалось.

К тому моменту, когда возник конфликт на озере Хасан, советские летчики и обученные ими китайские коллеги уже уничтожили в воздухе десятки японских самолетов, нанесли ряд бомбовых ударов по аэродромам и Ими же в марте был потоплен авианосец "Ямато".

Созрела ситуация, в которой стремящееся к экспансии империи японское руководство было заинтересовано в проверке на прочность сухопутных сил СССР. Советское правительство, уверенное в своих возможностях, вело себя не менее решительно.

Конфликт у озера Хасан имеет свою предысторию. 13 июня маньчжурскую границу тайно пересек Генрих Самуилович Люшков, полномочный представитель НКВД, курировавший разведывательную работу на Дальнем Востоке. Перейдя на сторону японцев, он раскрыл им многие тайны. Ему было о чем рассказать…

Конфликт на начался с незначительного, на первый взгляд, факта рекогносцировки японских топографических подразделений. Любому офицеру известно, что составление подробных карт предшествует наступательной операции, а именно этим занимались специальные части вероятного противника на двух приграничных сопках Заозёрной и Безымянной, вблизи которых находится озеро. 12 июля малочисленный отряд советских пограничников занял высоты и окопался на них.

Возможно, что эти действия не повлекли бы за собой вооруженный конфликт у озера Хасан, но есть предположение, что именно предатель Люшков убедил японское командование в слабости советской обороны, в противном случае трудно объяснить дальнейшие действия агрессоров.

15 июля советский офицер стреляет в японского жандарма, явно провоцировавшего его на этот поступок, и убивает его. Затем границу начинают нарушать почтальоны с письмами, требующими уйти с высоток. Эти действия не возымели успеха. Тогда 20 июля 1938 года посол Японии в Москве вручает наркоминделу Литвинову ультиматум, который произвел примерно такой же эффект, как и упомянутые почтовые отправления.

29 июля начался конфликт на озере Хасан. На штурм высот Заозёрная и Безымянная пошли японские жандармы. Их было немного, всего рота, но и пограничников оказалось только одиннадцать, четверо из них погибли. Взвод советских солдат поспешил на помощь. Атаку отбили.

Дальше - больше, конфликт у озера Хасан набирал обороты. Японцы применили артиллерию, затем силами двух полков овладели сопками. Попытка выбить их сразу же успехом не увенчалась. Из Москвы требовали уничтожить высоты вместе с войсками агрессора.

В воздух были подняты тяжелые бомбардировщики ТБ-3, они сбросили на укрепления противника более 120 т бомб. Советские войска имели столь ощутимый технический перевес, что шансов на успех у японцев просто не было. Танки БТ-5 и БТ-7 оказались не очень эффективными на болотистом грунте, но у противника не было и таких.

6 августа конфликт на озере Хасан завершился полной победой Красной Армии. Сталин извлек из нее вывод о слабых организаторских качествах командующего ОКДВА В. К. Блюхера. Для последнего это кончилось плачевно.

Японское командование выводов не сделало, очевидно, полагая, что причина разгрома лишь в количественном превосходстве Красной Армии. Впереди был Халхин-Гол.