Наталья Николаевна ВИШНЯКОВА - учитель русского языка и литературы московской школы «Знак».

История вопроса, или Мы переводим «Памятник»

Статья опубликована при поддержке компании "ТехИнпут", предлагающей услуги перевода, а также консалтинговые и образовательные услуги для нефтегазового сектора. Высокая квалификация и опыт профессиональных лингвистов, в том числе носителей языка, работающих в компании,- гарантия того, что любой, даже самый технчески сложный письменный и устный (синхронный) перевод будет выполнен безукоризненно и в срок. Кроме того, специалисты компании "ТехИнпут" готовы предоставить услуги по сопровождению делегаций, конференций, симпозиумов и прочих мероприятий с участием иностранных представителей, обеспечивая участникам перевод с/на английский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и прочие языки. С подробной информацией об услугах, оказываемых компанией "ТехИнпут", можно ознакомиться на сайте techinput.ru.

Н а днях со мной произошёл странный случай. Зашёл ко мне сосед, четырнадцатилетний подросток, и попросил помочь найти материал к сочинению, которое им задали на дом. Нужно было рассказать о памятнике Пушкину в Москве. Времени было мало, источников материала не нашлось, и он решил, что называется, “взять языка”. Я наговорила ему информацию, он ушёл, написал сочинение, сдал, получил обратно и обнаружил, что учительница перечеркнула одну из цитат и засчитала ему фактическую ошибку.

В сочинении моего соседа цитировалась надпись на пьедестале памятника:

И долго буду тем народу я любезен,

Что чувства добрые я лирой пробуждал…

Исправлен был порядок слов в первой строчке. А между тем ошибки здесь не было, и я отправила соседа бороться за правду (заодно и за оценку).

Строка, помещённая на пьедестал памятника, взята в редакции Жуковского, который по цензурным соображениям изменил авторский текст. Далее в редакции Жуковского следует:

Что прелестью живой стихов я был полезен

И милость к падшим призывал.

Надпись на памятнике - сама по себе исторический источник, такой же артефакт времени, как и подлинный текст стихотворения. А «Памятник» Горация, переводимый и редактируемый по сей день, остаётся особенным, значимым для современного культурного пространства.

И ещё очень жаль, что к восьмому классу человек не умеет быстро и точно находить источники информации, а возможностей для этого сейчас появилось великое множество…

М ечта каждого учителя - научить ученика самостоятельно ориентироваться в предмете. В чём же должна проявляться, в идеале, такая самостоятельность?

- В чтении без страха контроля.

- В выборе дополнительного материала, знании и поиске источников.

- В проведении культурных, в первую очередь исторических и лингвистических, аналогий.

Здесь на помощь учителю приходит модульная технология , благодаря которой он на некоторое время становится инструктором-наблюдателем. Ученик сам решает задачу организации (к примеру, расчёта времени). В чём заключается такая технология?

Прежде всего мы должны чётко сформулировать тему . Звучит она следующим образом: «“Памятник” Горация в русских переводах XVIII–XXI веков».

Затем учитель обеспечивает ребёнка текстами . В нашем случае их шесть (по два на каждую домашнюю работу): от первого русского перевода Ломоносова до анонимного перевода, взятого в Интернете. Нами выбраны следующие авторы: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, С.В. Шервинский, А.А. Фет, В.Я. Брюсов, аноним, опубликовавший свой перевод в Интернете. Также можно ознакомить учащихся с «Памятником» Вл. Ходасевича, не вовлекая его в основную работу. Таким образом мы охватываем сразу три века русского перевода. Это производит тем большее впечатление, что анализируется такой текст, как «Памятник» Квинта Горация Флакка. Подростку иногда тяжело представить, что история не начинается с его рождения, и чем больше мы будем ему напоминать об этом, тем яснее он станет представлять себя частью истории - а это уже шаг к гармоничному восприятию себя в обществе. Иными словами, если ставится вопрос, должна быть раскрыта и история вопроса.

Второй шаг - ученик получает инструкцию :“Прочитайте следующие переводы оды «Памятник». Сопоставьте их друг с другом. Занесите данные в таблицу ”. С этого момента учитель превращается в наблюдателя. Он не имеет права вмешиваться в ход работы, стимулировать и организовывать её движение.

После этого начинается этап оформления темы в тетради . Заранее чертится таблица, в которую заносятся полученные выводы.

Достаточно простых однозначных ответов (да/нет; +/–) и устной аргументации. Таблица позволяет определить, какой из переводов наиболее современен и какой, по мнению ученика, точнее всего передаёт настроение подлинника.

Изучение и сравнение переводов - домашняя работа . В классе делается только вторая часть работы - попытка собственного перевода «Памятника». К ней тоже выдается инструкция .

1. Возьмите латинский текст оды. Подчеркните в нём все слова, которые кажутся вам знакомыми (monumentum - памятник и т.д.).

2. Пронумеруйте строки подлинника. После этого сопоставьте его текст с текстами переводов: находятся ли знакомые вам слова в тех же строках в переводах?

3. Сделайте вывод: является ли перевод точной передачей мысли автора?

4. Попробуйте самостоятельно “перевести” оду Горация, используя известные вам тексты: в стихах или в прозе.

Ц ель технического сопоставления текстов в том, чтобы ученик понял, что даже самый талантливый перевод, во-первых, не может точно передать особенности подлинника и, во-вторых, зависим от личности переводчика. Таким образом появляется и следующая мысль - о том, что литературу лучше читать на языке оригинала.

В целом в процессе работы решаются следующие задачи.

- Опыт корневого перевода. Одновременно развивается чувство языка (когда дети по латинскому звучанию слова догадываются о его значении и русском написании). Например, в 5-м классе мы делали интегрированное с курсом античной истории погружение в историю латинских и греческих корней: -фило; -логос; -фобос; -фонос; -поли; -микро; -графо; -генос и пр.

- Знакомство с явлением поэтического перевода, переложения, вариации на “вечную” тему поэзии «Жизнь после». Мы пытались объяснить, какое чувство заставляет поэтов разных времён и национальностей постоянно возвращаться к теме «Памятника».

- Опыт самостоятельного творчества и приобщения к литературному, писательско-читательскому, процессу.

- Перевод -> редактирование -> создание художественного продукта. Опыт сравнительного перевода.

Кстати, попытка моего соседа доказать свою правоту потерпела полное фиаско: его просто не стали слушать, даже несмотря на то, что в подтверждение своих слов он принёс книгу…

Приложение

Квинт Гораций Флакк

Exegi monumentum aere perennius

regalique situ pyramidum altius,

quod non imber edax, non aquilo impotens

possit diruere aut innumerabilis

annorum series et fuga temporum.

non omnis moriar multaque pars mei

vitabit Libitinam: usque ego postera

crescam laude recens, dum Capitolium

scandet cum tacita virgine pontifex:

dicar, qua violens obstrepit Aufidus

et qua pauper aquae Daunus agrestium

regnavit populorum, ex humili potens

princeps Aeolium carmen ad Italos

deduxisse modos. sume superbiam

quaesitam meritis et mihi Delphica

lauro cinge volens, Melpomene, comam.

К Мельпомене

(пер. С.В. Шервинского)

Создал памятник я, бронзы литой прочней,

Царственных пирамид выше поднявшийся.

Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой

Не разрушат его, не сокрушит и рядНескончаемых лет - время бегущее.

Нет, не весь я умру, лучшая часть меня

Избежит похорон. Буду я вновь и вновь

Восхваляем, доколь по КапитолиюЖрец верховный ведёт деву безмолвную.

Назван буду везде - там, где неистовый

Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царём

Был у грубых селян. Встав из ничтожества,Первым я приобщил песню Эолии

К италийским стихам. Славой заслуженной,

Мельпомена, гордись и, благосклонная,

Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

М.В. Ломоносов

Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди,

Что бурный Аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность.

Не вовсе я умру: но смерть оставит

Велику часть мою, как жизнь скончаю.

Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом,

Где быстрыми шумит струями Авфид,

Где Давнус царствовал в простом народе;

Отечество моё молчать не будет,

Что мне беззнатный род препятством не был,

Чтоб внесть в Италию стихи эольски

И перьвому звенеть Алцейской лирой.

Взгордися праведной заслугой, Муза,

И увенчай главу дельфийским лавром!

Г.Р. Державин. Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный;

Металлов твёрже он и выше пирамид:

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полёт его не сокрушит.Так! Весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастёт моя, не увядая,

Доколь Славянов род вселенна будет чтить.Слух пройдет обо мне от белых вод до чёрных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал;

Всяк помнить будет то в народах неисчётных,

Как из безвестности я тем известен стал,Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетели Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о Боге

И истину царям с улыбкой говорить.О муза! Возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринуждённою рукой, неторопливой

Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

В.Я. Брюсов. Памятник

Sume superbiam... Horatius 1

1 Преисполнись гордости... - Гораций (лат.) .

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.

Кричите, буйствуйте, - его вам не свалить!

Распад певучих слов в грядущем невозможен, -

Я есмь и вечно должен быть.И станов всех бойцы, и люди разных вкусов,

В каморке бедняка, и во дворце царя,

Ликуя, назовут меня - Валерий Брюсов,

О друге с дружбой говоря.В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы,

К преддверьям Индии, на берег Иртыша, -

Повсюду долетят горящие страницы,

В которых спит моя душа.За многих думал я, за всех знал муки страсти,

Но станет ясно всем, что эта песнь - о них,

И, у далёких грёз в неодолимой власти,

Прославят гордо каждый стих.И в новых звуках зов проникнет за пределы

Печальной родины, и немец, и француз

Покорно повторят мой стих осиротелый,

Подарок благосклонных Муз.Что слава наших дней? - случайная забава!

Что клевета друзей? - презрение хулам!

Венчай моё чело, иных столетий Слава,

Вводя меня в всемирный храм.

А.А. Фет. К Мельпомене

Воздвиг я памятник вечнее меди прочной

И зданий царственных превыше пирамид;

Eгo ни едкий дождь, ни Аквилон полночный,

Ни ряд бесчисленных годов не истребит.

Heт, я не весь умру, и жизни лучшей долей

Избегну похорон, и славный мой венец

Bcё будет зеленеть, доколе в Капитолий

C безмолвной девою верховный входит жрец.

И скажут, что рождён, где Авфид говорливый

Стремительно бежит, где средь безводных стран

C престола Давн судил народ трудолюбивый,

Что из ничтожества я славой был избран,

За то, что первый я на голос Эолийский

Свёл песнь Италии. О Мельпомена! Свей

Заслуги гордой в честь сама венец дельфийский

И лавром увенчай руно моих кудрей.

В.Ф. Ходасевич. Памятник

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.

В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрёстке двух дорог,

Где время, ветер и песок...

Содержание: n n n Квинт Гораций Флакк и кружок Мецената Ода Горация « Я памятник воздвиг…» Примечания к тексту и краткие комментарии Ранние русские переводы и их авторы Ломоносов, Державин, Батюшков, Тучков, Востоков… Адам Мицкевич «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина Русская традиция перевода. Переложения подражания, парафразы Фет, Семенов – Тянь - Шанский, Шервинский, Брюсов… Батеньков Современные переводы Приложения

Содержание: n n n Квинт Гораций Флакк и кружок Мецената Ода Горация « Я памятник воздвиг…» Примечания к тексту и краткие комментарии Ранние русские переводы и их авторы Ломоносов, Державин, Батюшков, Тучков, Востоков… Адам Мицкевич «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина Русская традиция перевода. Переложения подражания, парафразы Фет, Семенов – Тянь - Шанский, Шервинский, Брюсов… Батеньков Современные переводы Приложения

Первые переводные литературные произведения античных и позднеантичных авторов появляются на Руси еще в домонгольский период. В основном это христианские агиографические произведения (жития святых), проникшие из Византии и Болгарии, или исторические хроники, такие как «Повесть об Александре (Македонском)» . Античная поэзия, греческая и римская, остается пока еще неизвестной. Октавиан Август Только в Новое время, в эпоху Петра Великого, русские читатели получили возможность уже через посредство западноевропейских стран и Польши познакомиться с античной поэзией и прозой. Появляются и первые самостоятельные переводы. Среди античных авторов особое внимание привлекает Квинт Гораций Флакк – великий римский поэт эпохи «золотого века» Августа, времени наивысшего расцвета римской литературы.

Первые переводные литературные произведения античных и позднеантичных авторов появляются на Руси еще в домонгольский период. В основном это христианские агиографические произведения (жития святых), проникшие из Византии и Болгарии, или исторические хроники, такие как «Повесть об Александре (Македонском)» . Античная поэзия, греческая и римская, остается пока еще неизвестной. Октавиан Август Только в Новое время, в эпоху Петра Великого, русские читатели получили возможность уже через посредство западноевропейских стран и Польши познакомиться с античной поэзией и прозой. Появляются и первые самостоятельные переводы. Среди античных авторов особое внимание привлекает Квинт Гораций Флакк – великий римский поэт эпохи «золотого века» Августа, времени наивысшего расцвета римской литературы.

Quintus Horatius Flaccus Квинт Гораций Флакк (65 – 8 гг. до н. э.) Родился на юге Апеннинского полуострова в Апулии, близ города Венузии (совр. Веноза), в семье бывшего раба - вольноотпущенника, в горном имении отца на реке Ауфид. Получил домашнее образование, которое продолжил в Риме (риторика), а затем в знаменитой философской школе в Афинах учеником известнейших в то время философов – Феомнеста и Кратиппа.

Quintus Horatius Flaccus Квинт Гораций Флакк (65 – 8 гг. до н. э.) Родился на юге Апеннинского полуострова в Апулии, близ города Венузии (совр. Веноза), в семье бывшего раба - вольноотпущенника, в горном имении отца на реке Ауфид. Получил домашнее образование, которое продолжил в Риме (риторика), а затем в знаменитой философской школе в Афинах учеником известнейших в то время философов – Феомнеста и Кратиппа.

Марк Юний Брут Военный трибун Афинская школа - Академия В Афинах сблизился с Марком Юнием Брутом, ярым сторонником республики, и принял участие в гражданской войне на стороне республиканцев в качестве военного трибуна (офицера). После поражения республиканцев и самоубийства Брута остался в Греции. Только после амнистии, объявленной Августом, в 40 г. до н. э. вернулся в Рим, где около двух лет работал в качестве писца, помощника квестора. В это время увлекся поэзией, следуя традиционным римским канонам и жанрам, но, хорошо зная греческую литературу и поэзию, создал несколько принципиально новых произведений, подражая наиболее заметным греческим поэтам – лирикам Алкею, Сапфо, Анакреону. Это явилось новым словом в римской поэзии и метрике.

Марк Юний Брут Военный трибун Афинская школа - Академия В Афинах сблизился с Марком Юнием Брутом, ярым сторонником республики, и принял участие в гражданской войне на стороне республиканцев в качестве военного трибуна (офицера). После поражения республиканцев и самоубийства Брута остался в Греции. Только после амнистии, объявленной Августом, в 40 г. до н. э. вернулся в Рим, где около двух лет работал в качестве писца, помощника квестора. В это время увлекся поэзией, следуя традиционным римским канонам и жанрам, но, хорошо зная греческую литературу и поэзию, создал несколько принципиально новых произведений, подражая наиболее заметным греческим поэтам – лирикам Алкею, Сапфо, Анакреону. Это явилось новым словом в римской поэзии и метрике.

Меценат Именно это сделало Горация заметным среди любителей поэзии и в 38 г. до н. э. он был представлен Гаю Цильнию Меценату, личному другу Августа, любителю и покровителю искусств. Меценат, потомок этрусских царей, не занимал никакой официальной должности, но фактически был «вице-императором» , замещая Августа в Риме во время его отлучек. Меценат не только взял поэта под свои защиту и опеку, но и подарил ему дом в Риме и поместье в Сабинских горах. Будучи ровесниками, они сблизились и оставались друзьями до самой смерти (Гораций пережил друга всего на два с половиною месяца). Джованни Батиста Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу свободные искусства» , 1745 Гораций вошел в поэтический кружок Мецената и познакомился с Вергилием, Овидием и Проперцием – самыми известными литераторами Рима. В отличие от Овидия, он чурался придворной жизни и предпочитал жить в подаренном ему имении.

Меценат Именно это сделало Горация заметным среди любителей поэзии и в 38 г. до н. э. он был представлен Гаю Цильнию Меценату, личному другу Августа, любителю и покровителю искусств. Меценат, потомок этрусских царей, не занимал никакой официальной должности, но фактически был «вице-императором» , замещая Августа в Риме во время его отлучек. Меценат не только взял поэта под свои защиту и опеку, но и подарил ему дом в Риме и поместье в Сабинских горах. Будучи ровесниками, они сблизились и оставались друзьями до самой смерти (Гораций пережил друга всего на два с половиною месяца). Джованни Батиста Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу свободные искусства» , 1745 Гораций вошел в поэтический кружок Мецената и познакомился с Вергилием, Овидием и Проперцием – самыми известными литераторами Рима. В отличие от Овидия, он чурался придворной жизни и предпочитал жить в подаренном ему имении.

Именно Меценату Гораций посвящает свой новый сборник стихов «Оды» , где в 30 -й заключительно оде III части подводит итог своего творчества и говорит о роли и месте поэта Аполлон Ad Melpomenen (III, 30) Exegi monument(um) aere perennius Regalique situ pyramid(um) altius, Quod non imber edax, non Aquil(o) impotens Possit diruer(e) aut innumerabilis Annorum series et fuga temporum. Non omnis moriar, multaque pars mei Vitabit Libitin(am): usqu(e) ego postera Crescam laude recens, dum Capitolium Scandet cum tacita virgine pontifex. Dicar, qua violens obstrepit Aufidus Et qua pauper aquae Daunus agrestium Regnavit populor(um), ex humili potens Princeps Aeolium carmen ad Italos Deduxisse modos. Sume superbiam Quaesitam meritis et mihi Delphica Lauro cinge volens, Melpomene, comam. Мельпомена – муза трагедии

Именно Меценату Гораций посвящает свой новый сборник стихов «Оды» , где в 30 -й заключительно оде III части подводит итог своего творчества и говорит о роли и месте поэта Аполлон Ad Melpomenen (III, 30) Exegi monument(um) aere perennius Regalique situ pyramid(um) altius, Quod non imber edax, non Aquil(o) impotens Possit diruer(e) aut innumerabilis Annorum series et fuga temporum. Non omnis moriar, multaque pars mei Vitabit Libitin(am): usqu(e) ego postera Crescam laude recens, dum Capitolium Scandet cum tacita virgine pontifex. Dicar, qua violens obstrepit Aufidus Et qua pauper aquae Daunus agrestium Regnavit populor(um), ex humili potens Princeps Aeolium carmen ad Italos Deduxisse modos. Sume superbiam Quaesitam meritis et mihi Delphica Lauro cinge volens, Melpomene, comam. Мельпомена – муза трагедии

Примечания: Aquilo северный ветер, приносивший бури. Virgine = Vestalis. Ритуал требовал от весталок полного молчания (tacita virgine). Ежегодно совершаемый обряд жертвоприношения Юпитеру на Капитолии казался Горацию символом долговечности. Вилла Горация Aufidus Ауфид, Авфид (совр. Офанто), река в Апулии близ города Бари, на родине Горация. Pauper aquae Daunus Давн, мифический царь Апулии, владел областью, бедной водой. Ex humili potens имеется в виду, что Гораций был сыном вольноотпущенника. Aeolium carmen под эолийской песней имеется в виду греческая поэзия, представленная именами Алкея и Сафо. Им подражает Гораций. Ad Italos deduxisse modos перевел на италийские напевы. Delphica lauro Лавр был посвящен богу Аполлону. Сабинские Лавровым венком награждали поэтов на Дельфийских горы состязаниях, посвященных этому богу.

Примечания: Aquilo северный ветер, приносивший бури. Virgine = Vestalis. Ритуал требовал от весталок полного молчания (tacita virgine). Ежегодно совершаемый обряд жертвоприношения Юпитеру на Капитолии казался Горацию символом долговечности. Вилла Горация Aufidus Ауфид, Авфид (совр. Офанто), река в Апулии близ города Бари, на родине Горация. Pauper aquae Daunus Давн, мифический царь Апулии, владел областью, бедной водой. Ex humili potens имеется в виду, что Гораций был сыном вольноотпущенника. Aeolium carmen под эолийской песней имеется в виду греческая поэзия, представленная именами Алкея и Сафо. Им подражает Гораций. Ad Italos deduxisse modos перевел на италийские напевы. Delphica lauro Лавр был посвящен богу Аполлону. Сабинские Лавровым венком награждали поэтов на Дельфийских горы состязаниях, посвященных этому богу.

Пиндар (512 - 442 гг. до н. э.) Мельпомена На знаменитой фреске Рафаэля «Парнас» изображены Аполлон в окружении муз и знаменитых поэтов античности, среди которых творческие предшественники Горация – греческие поэты: лирик Алкей и создатель гимнов и од – Пиндар. Не случайно, видимо, Алкей изображен зеркально по отношению к Горацию, а Пиндар беседует с римским поэтом. Алкей (620 – 580 гг. до н. э.) Гораций (крайний справа)

Пиндар (512 - 442 гг. до н. э.) Мельпомена На знаменитой фреске Рафаэля «Парнас» изображены Аполлон в окружении муз и знаменитых поэтов античности, среди которых творческие предшественники Горация – греческие поэты: лирик Алкей и создатель гимнов и од – Пиндар. Не случайно, видимо, Алкей изображен зеркально по отношению к Горацию, а Пиндар беседует с римским поэтом. Алкей (620 – 580 гг. до н. э.) Гораций (крайний справа)

Одним из первых переводчиков античной и французской лирики на русский язык был Антиох Кантемир, сын молдавского господаря и русского князя, сподвижника Петра Великого – Дмитрия Кантемира. Действительный член Российской Академии наук, поэт-сатирик, посол России в Англии и Франции. Переводил Горация, однако, перевод «Памятника» неизвестен. Античную лирику переводили В. К. Тредьяковский, несколько позже Н. И. Гнедич (ему принадлежит перевод поэмы «Илиада» Гомера, множества лирических стихотворений). Первый из известных нам переводов XXX оды Горация принадлежит перу Михаила Васильевича Ломоносова, великого русского ученого – универсала, естествоиспытателя, астронома, литератора, художника, который «…один стоил целой академии…»: Антиох Кантемир (1708 1744) Михаил Ломоносов (1711 – 1765)

Одним из первых переводчиков античной и французской лирики на русский язык был Антиох Кантемир, сын молдавского господаря и русского князя, сподвижника Петра Великого – Дмитрия Кантемира. Действительный член Российской Академии наук, поэт-сатирик, посол России в Англии и Франции. Переводил Горация, однако, перевод «Памятника» неизвестен. Античную лирику переводили В. К. Тредьяковский, несколько позже Н. И. Гнедич (ему принадлежит перевод поэмы «Илиада» Гомера, множества лирических стихотворений). Первый из известных нам переводов XXX оды Горация принадлежит перу Михаила Васильевича Ломоносова, великого русского ученого – универсала, естествоиспытателя, астронома, литератора, художника, который «…один стоил целой академии…»: Антиох Кантемир (1708 1744) Михаил Ломоносов (1711 – 1765)

Для желающих овладеть красноречием Ломоносов в 1748 году написал работу, которая имела принятое по тем временам длинное название: «Краткое руководство к красноречию» . Книга I («Риторика»), « в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» . (II и III из задуманных им книг написаны не были.) В книгу включены образцы ораторского и поэтического искусства древних авторов, среди них известная ода Горация: Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Ауфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром.

Для желающих овладеть красноречием Ломоносов в 1748 году написал работу, которая имела принятое по тем временам длинное название: «Краткое руководство к красноречию» . Книга I («Риторика»), « в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» . (II и III из задуманных им книг написаны не были.) В книгу включены образцы ораторского и поэтического искусства древних авторов, среди них известная ода Горация: Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Ауфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром.

Первым нарушил традицию перевода, переложив его на русскую почву и дав оценку своему собственному творчеству, Гаврила Романович Державин, поэт, государственный деятель, секретарь Екатерины Великой, министр юстиции. Своему сочинению он дает название «Памятник» , которое стало традиционным, за редким исключением, для русских переводов, переложений и подражаний Горацию. Памятник Г. Р. Державин (1743 – 1816) Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид; Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит. Так! – весь я не умру, но часть меня большая, От тлена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увядая, Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Первым нарушил традицию перевода, переложив его на русскую почву и дав оценку своему собственному творчеству, Гаврила Романович Державин, поэт, государственный деятель, секретарь Екатерины Великой, министр юстиции. Своему сочинению он дает название «Памятник» , которое стало традиционным, за редким исключением, для русских переводов, переложений и подражаний Горацию. Памятник Г. Р. Державин (1743 – 1816) Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид; Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит. Так! – весь я не умру, но часть меня большая, От тлена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увядая, Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга, Дон, Нева, С Рифея льет Урал; Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из беззвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям с улыбкой говорить. О муза! возгордись заслугой справедливой, И презрит кто тебя, сама тех презирай; Непринужденною рукой неторопливой Чело твое зарей бессмертия венчай. 1795

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга, Дон, Нева, С Рифея льет Урал; Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из беззвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям с улыбкой говорить. О муза! возгордись заслугой справедливой, И презрит кто тебя, сама тех презирай; Непринужденною рукой неторопливой Чело твое зарей бессмертия венчай. 1795

А. Х. Востоков (1781 - 1864) Апулия на карте Италии Первым, кто предложил верную интерпретацию строк 10 – 14, был Александр Христофорович Востоков (Остенек), выдающийся русский филолог, основатель сравнительного изучения славянских языков, академик, поэт, автор публикации «Остромирова Евангелия» , памятника древнерусской литературы. По-видимому, Ломоносов неточно представлял себе реалии южной Италии, превратив рядом расположенные топонимы в отстоящие далеко друг от друга, превратив тем самым местность рядом с имением отца Горация в символ всей Италии. С легкой руки Ломоносова это стало традиционным для русских переводов. Это же свойственно и переводу Востокова, но он точно передает ритмику латинского стиха. Вид Апулии Традиционные постройки

А. Х. Востоков (1781 - 1864) Апулия на карте Италии Первым, кто предложил верную интерпретацию строк 10 – 14, был Александр Христофорович Востоков (Остенек), выдающийся русский филолог, основатель сравнительного изучения славянских языков, академик, поэт, автор публикации «Остромирова Евангелия» , памятника древнерусской литературы. По-видимому, Ломоносов неточно представлял себе реалии южной Италии, превратив рядом расположенные топонимы в отстоящие далеко друг от друга, превратив тем самым местность рядом с имением отца Горация в символ всей Италии. С легкой руки Ломоносова это стало традиционным для русских переводов. Это же свойственно и переводу Востокова, но он точно передает ритмику латинского стиха. Вид Апулии Традиционные постройки

Визит пана Францишка Гжималы Exegi monumentum aere perennius Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом. Переживет он склеп Костюшки, Пацов дом. Его ни Вертемберг не сможет бомбой сбить, Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть. Адам Мицкевич (1798 – 1855) Предшественником А. Пушкина в собственной интерпретации оды Горация стал его личный друг польский поэт Адам Мицкевич. Страдания и боль о судьбах Польши нашла отражение в его стихотворении, написанном в эмиграции в Париже, где он оказался после поражения польского восстания в 1831 г. Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод За берег Припяти слух обо мне идет, Меня читает Минск и Новогрудок чтит, Переписать меня вся молодежь спешит. В фольварках оценил меня привратниц вкус, Пока нет книг – в поместьях я ценюсь. И, стражникам назло, сквозь царской кары гром, В Литву везет еврей моих творений том. 1832. Париж

Визит пана Францишка Гжималы Exegi monumentum aere perennius Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом. Переживет он склеп Костюшки, Пацов дом. Его ни Вертемберг не сможет бомбой сбить, Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть. Адам Мицкевич (1798 – 1855) Предшественником А. Пушкина в собственной интерпретации оды Горация стал его личный друг польский поэт Адам Мицкевич. Страдания и боль о судьбах Польши нашла отражение в его стихотворении, написанном в эмиграции в Париже, где он оказался после поражения польского восстания в 1831 г. Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод За берег Припяти слух обо мне идет, Меня читает Минск и Новогрудок чтит, Переписать меня вся молодежь спешит. В фольварках оценил меня привратниц вкус, Пока нет книг – в поместьях я ценюсь. И, стражникам назло, сквозь царской кары гром, В Литву везет еврей моих творений том. 1832. Париж

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) Написанное незадолго до трагической гибели, в 1836 году, стихотворение Александра Пушкина стало творческим завещанием великого поэта, в котором он подвел итоги своего поэтического творчества, следуя традиции великого римского поэта и своих великих предшественников, собратьев по ремеслу.

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) Написанное незадолго до трагической гибели, в 1836 году, стихотворение Александра Пушкина стало творческим завещанием великого поэта, в котором он подвел итоги своего поэтического творчества, следуя традиции великого римского поэта и своих великих предшественников, собратьев по ремеслу.

Exegi monumentum… Я памятник воздвиг себе нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. Веленью Божию, о Муза, будь послушна, Обиды не страшась, ен требуя венца; Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. 1836

Exegi monumentum… Я памятник воздвиг себе нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. Веленью Божию, о Муза, будь послушна, Обиды не страшась, ен требуя венца; Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. 1836

XXX ода III книги Горация неоднократно переводилась на русский язык в классической академической традиции. Среди переводчиков наиболее известны: Капнист Василий Васильевич (1757 -1823), русский драматург и поэт. В "Оде на рабство" (1783) выразил протест против крепостнического гнета. Получила известность сатирическая комедия "Ябеда" (вскоре после постановки 1798 запрещена), направленная против взяточничества и судейского произвола. Тучков Сергей Алексеевич (1767 - 1839) - российский военачальник и государственный деятель, сенатор, генераллейтенант, участник Отечественной войны 1812 года, суворовских походов, дежурный генерал при штаба Ермолова на Кавказе. Второй по возрасту из легендарных братьев генералов Тучковых. Двое из которых погибли при Бородино. Известный масон, казначей кишиневской ложи «Овидий» . Даровитый поэт.

XXX ода III книги Горация неоднократно переводилась на русский язык в классической академической традиции. Среди переводчиков наиболее известны: Капнист Василий Васильевич (1757 -1823), русский драматург и поэт. В "Оде на рабство" (1783) выразил протест против крепостнического гнета. Получила известность сатирическая комедия "Ябеда" (вскоре после постановки 1798 запрещена), направленная против взяточничества и судейского произвола. Тучков Сергей Алексеевич (1767 - 1839) - российский военачальник и государственный деятель, сенатор, генераллейтенант, участник Отечественной войны 1812 года, суворовских походов, дежурный генерал при штаба Ермолова на Кавказе. Второй по возрасту из легендарных братьев генералов Тучковых. Двое из которых погибли при Бородино. Известный масон, казначей кишиневской ложи «Овидий» . Даровитый поэт.

Никольский Борис Викторович (1870 – 1919) - видный ученый – филолог, педагог и публицист, профессор, издатель (ученик А. С. Суворина) По убеждениям монархист, член Главного Совета Союза Русского Народа, в идеологическом отношении молодой Никольский был учеником Н. Н. Страхова. Он был человеком богатых разносторонних дарований – знатоком и тонким ценителем литературы (именно Никольский стал первым публикатором А. А. Блока), сам писал стихи, состоял в переписке со многими видными деятелями русской культуры. Расстрелян чекистами как участник монархического заговора. Известны 2 его перевода Exegi monumentum Горация Фокков Николай Федорович (1838- 1902) - филолог. преподавал древние языки, был окружным инспектором СПб. учебного округа и членом ученого комитета министерства народного просвещения (1880- 84), позже - профессором классической филологии в университете св. Владимира и в Нежинском историкофилологическом институте. Известен работами по греческой литературе и философии.

Никольский Борис Викторович (1870 – 1919) - видный ученый – филолог, педагог и публицист, профессор, издатель (ученик А. С. Суворина) По убеждениям монархист, член Главного Совета Союза Русского Народа, в идеологическом отношении молодой Никольский был учеником Н. Н. Страхова. Он был человеком богатых разносторонних дарований – знатоком и тонким ценителем литературы (именно Никольский стал первым публикатором А. А. Блока), сам писал стихи, состоял в переписке со многими видными деятелями русской культуры. Расстрелян чекистами как участник монархического заговора. Известны 2 его перевода Exegi monumentum Горация Фокков Николай Федорович (1838- 1902) - филолог. преподавал древние языки, был окружным инспектором СПб. учебного округа и членом ученого комитета министерства народного просвещения (1880- 84), позже - профессором классической филологии в университете св. Владимира и в Нежинском историкофилологическом институте. Известен работами по греческой литературе и философии.

Порфиров Петр Федорович (1870 - 1903) - поэт, окончил курс в СПб. университете в 1893 г. Писать стихи Порфиров начал еще на школьной скамье. В 1890 г. в "Живописном Обозрении" появилось первое его стихотворение - "Памяти друга"; стихи его затем печатались в "Жизни", "Ниве", "Севере" и др. Отдельно изданы поэма "Первая любовь" и "Оды Горация" – самый полный русский перевод (3 книги, перевод в стихах). Почетный отзыв Пушкинской комиссии (1903). Шатерников Николай Иванович (?) – филолог, педагог, специалист по древним языкам, преподавал в 9 Московской гимназии имени И. и А. Медведниковых, известной своими демократическими взглядами. Ныне гимназия № 59 г. Москвы. Близок к поэтам «Серебряного века» . Лично знаком с Мариной Цветаевой и О. Мандельштамом. Голосовкер Яков Эммануилович (1890 - 1967), русский советский философ, писатель, переводчик После университета работал директором гимназии в Москве. . В 1919 - 1920 был направлен Луначарским в Крым для обеспечения охраны памятников культуры. Был близок с В. Вересаевым, Б. Ярхо, С. Кржижановским. В 1936 был арестован, . В конце войны вокруг Голосовкера сложился Горацианский кружок переводчиков античной лирики, куда входили Б. Пастернак, А. Тарковский, И. Сельвинский и др.

Порфиров Петр Федорович (1870 - 1903) - поэт, окончил курс в СПб. университете в 1893 г. Писать стихи Порфиров начал еще на школьной скамье. В 1890 г. в "Живописном Обозрении" появилось первое его стихотворение - "Памяти друга"; стихи его затем печатались в "Жизни", "Ниве", "Севере" и др. Отдельно изданы поэма "Первая любовь" и "Оды Горация" – самый полный русский перевод (3 книги, перевод в стихах). Почетный отзыв Пушкинской комиссии (1903). Шатерников Николай Иванович (?) – филолог, педагог, специалист по древним языкам, преподавал в 9 Московской гимназии имени И. и А. Медведниковых, известной своими демократическими взглядами. Ныне гимназия № 59 г. Москвы. Близок к поэтам «Серебряного века» . Лично знаком с Мариной Цветаевой и О. Мандельштамом. Голосовкер Яков Эммануилович (1890 - 1967), русский советский философ, писатель, переводчик После университета работал директором гимназии в Москве. . В 1919 - 1920 был направлен Луначарским в Крым для обеспечения охраны памятников культуры. Был близок с В. Вересаевым, Б. Ярхо, С. Кржижановским. В 1936 был арестован, . В конце войны вокруг Голосовкера сложился Горацианский кружок переводчиков античной лирики, куда входили Б. Пастернак, А. Тарковский, И. Сельвинский и др.

Крачковский В. Н. (?) – историк, филолог, привлечен к организации Социалистической Академии общественных наук А. В. Луначарским и историком М. Н. Покровским. Академия упразднена в связи с образованием Академии Наук СССР в 1936 году. Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фамилию Шеншин, 1820 - 1892) - русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист. За перевод од Горация в 1884 году получил литературную Пушкинскую премию. Перевод, точнее, переложение Афанасия Фета является лучшим русским поэтическим переводом XXX оды, очень близким к тексту оригинала, но не считается академическим, поскольку создан в связи правилами не латинского, а русского стихосложения и является рифмованным стихом.

Крачковский В. Н. (?) – историк, филолог, привлечен к организации Социалистической Академии общественных наук А. В. Луначарским и историком М. Н. Покровским. Академия упразднена в связи с образованием Академии Наук СССР в 1936 году. Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фамилию Шеншин, 1820 - 1892) - русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист. За перевод од Горация в 1884 году получил литературную Пушкинскую премию. Перевод, точнее, переложение Афанасия Фета является лучшим русским поэтическим переводом XXX оды, очень близким к тексту оригинала, но не считается академическим, поскольку создан в связи правилами не латинского, а русского стихосложения и является рифмованным стихом.

К Мельпомене Воздвиг я памятник вечнее меди прочной, И зданий царственных превыше пирамид; Его ни едкий дождь, ни аквилон полночной, Ни ряд бесчисленных годов не истребит. Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей, Избегну похорон, и славный мой венец Все будет зеленеть, доколе в Капитолий С безмолвной девою верховный ходит жрец. Слух обо мне пройдет на берег говорливый Ауфида быстрого и до безводных стран, Где с трона судит Давн народ трудолюбивый – Что из ничтожества был славой я избран, За то, что первый я на голос эолийский Свел песнь Италии. О, Мельпомена, свей В награду мне за труд сама венец дельфийский И лавром увенчай руно моих кудрей. 1863

К Мельпомене Воздвиг я памятник вечнее меди прочной, И зданий царственных превыше пирамид; Его ни едкий дождь, ни аквилон полночной, Ни ряд бесчисленных годов не истребит. Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей, Избегну похорон, и славный мой венец Все будет зеленеть, доколе в Капитолий С безмолвной девою верховный ходит жрец. Слух обо мне пройдет на берег говорливый Ауфида быстрого и до безводных стран, Где с трона судит Давн народ трудолюбивый – Что из ничтожества был славой я избран, За то, что первый я на голос эолийский Свел песнь Италии. О, Мельпомена, свей В награду мне за труд сама венец дельфийский И лавром увенчай руно моих кудрей. 1863

Лучшими переводами считаются работы Шервинского и Семенова-Тянь - Шанского. Перевод Шервинского выполнен в академическом стиле со строгим соблюдением асклепиадовой строфы, размера, предложенного Асклепиадом – греческим поэтом III до н. э. , уроженца острова Самос. Шервинский Сергей Васильевич (1892 - 1991) - историк, филолог, писатель и переводчик. . Автор стихов, пьесы «Вольные фламандцы» , романа «Ост-Индия» . Переводил Софокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катулла, Плавта, И. В. Гете, П. Ронсара, армянских. поэтов. Очень близок к оригинальному звучанию оды Горация перевод Семенова-Тянь - Шанского. Семенов-Тянь-Шанский Андрей Петрович (1866 -1942) русский ученый, профессор зоологии, энтомолог, исследователь Туркестана и Прикаспия, пионер охраны природы, сын известного путешественника П. П. Семенова. Тян-Шанского. Является одним из основателей этикоэстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы. Умер в блокированном Ленинграде.

Лучшими переводами считаются работы Шервинского и Семенова-Тянь - Шанского. Перевод Шервинского выполнен в академическом стиле со строгим соблюдением асклепиадовой строфы, размера, предложенного Асклепиадом – греческим поэтом III до н. э. , уроженца острова Самос. Шервинский Сергей Васильевич (1892 - 1991) - историк, филолог, писатель и переводчик. . Автор стихов, пьесы «Вольные фламандцы» , романа «Ост-Индия» . Переводил Софокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катулла, Плавта, И. В. Гете, П. Ронсара, армянских. поэтов. Очень близок к оригинальному звучанию оды Горация перевод Семенова-Тянь - Шанского. Семенов-Тянь-Шанский Андрей Петрович (1866 -1942) русский ученый, профессор зоологии, энтомолог, исследователь Туркестана и Прикаспия, пионер охраны природы, сын известного путешественника П. П. Семенова. Тян-Шанского. Является одним из основателей этикоэстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы. Умер в блокированном Ленинграде.

С. В. Шервинский К Мельпомене Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пирамид выше поднявшийся. Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой Не разрушат его, не сокрушит и ряд Нескончаемых лет, - время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня Избежит похорон. Буду я вновь и вновь Восхваляем, доколь по Капитолию Жрец верховный ведет деву безмолвную. Назван буду везде - там, где неистовый Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем Был у грубых селян. Встав из ничтожества, Первым я приобщил песню Эолии К италийским стихам. Славой заслуженной, Мельпомена, гордись, и, благосклонная, Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

С. В. Шервинский К Мельпомене Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пирамид выше поднявшийся. Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой Не разрушат его, не сокрушит и ряд Нескончаемых лет, - время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня Избежит похорон. Буду я вновь и вновь Восхваляем, доколь по Капитолию Жрец верховный ведет деву безмолвную. Назван буду везде - там, где неистовый Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем Был у грубых селян. Встав из ничтожества, Первым я приобщил песню Эолии К италийским стихам. Славой заслуженной, Мельпомена, гордись, и, благосклонная, Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

А. П. Семенов – Тянь - Шанский Из «Од» Горация, книга III, 30 Создан памятник мной. Он вековечнее Меди, и пирамид выше он царственных. Не разрушит его дождь разъедающий, Ни жестокий Борей, ни бесконечная Цепь грядущих годов, в даль убегающих. Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя Избежит похорон: буду я славиться До тех пор, пока жрец с девой безмолвною Всходит по ступеням в храм Капитолия. Будет ведомо всем, что возвеличился Сын страны, где шумит Ауфид стремительный, Где безводный удел Давна – Апулия, Эолийский мотив в песнь италийскую Перелив. Возгордись этой памятной Ты заслугой моей и, благосклонная Мельпомена, увей лавром чело мое.

А. П. Семенов – Тянь - Шанский Из «Од» Горация, книга III, 30 Создан памятник мной. Он вековечнее Меди, и пирамид выше он царственных. Не разрушит его дождь разъедающий, Ни жестокий Борей, ни бесконечная Цепь грядущих годов, в даль убегающих. Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя Избежит похорон: буду я славиться До тех пор, пока жрец с девой безмолвною Всходит по ступеням в храм Капитолия. Будет ведомо всем, что возвеличился Сын страны, где шумит Ауфид стремительный, Где безводный удел Давна – Апулия, Эолийский мотив в песнь италийскую Перелив. Возгордись этой памятной Ты заслугой моей и, благосклонная Мельпомена, увей лавром чело мое.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 - 1924), русский советский поэт, получил историко-филологическое образование, писатель, теоретик литературы. Занимался переводами античной и французской лирики. Помимо стихов, писал исторические романы, фантастические повести и рассказы. Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию и в 1920 году вступил в Коммунистическую партию. В 1921 году он создает и возглавляет Высший литературно-художественный институт - предтечу нынешнего Литературного института. Валерий Брюсов оказался своеобразным «рекордсменом» среди переводчиков оды римского поэта, написав в 1912 году подражание Горацию, а в 1913 и 1918 – два перевода. Если в переводе Фоккова слегка заметен акцент на личности поэта, то Брюсов в подражании Горацию «Памятник» несколько гипертрофирует свои роль и заслуги в русской поэзии. Эпиграф «Sume superbiam» (Возгордись), впрочем, говорит о самоиронии, вложенной автором в стихотворение.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 - 1924), русский советский поэт, получил историко-филологическое образование, писатель, теоретик литературы. Занимался переводами античной и французской лирики. Помимо стихов, писал исторические романы, фантастические повести и рассказы. Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию и в 1920 году вступил в Коммунистическую партию. В 1921 году он создает и возглавляет Высший литературно-художественный институт - предтечу нынешнего Литературного института. Валерий Брюсов оказался своеобразным «рекордсменом» среди переводчиков оды римского поэта, написав в 1912 году подражание Горацию, а в 1913 и 1918 – два перевода. Если в переводе Фоккова слегка заметен акцент на личности поэта, то Брюсов в подражании Горацию «Памятник» несколько гипертрофирует свои роль и заслуги в русской поэзии. Эпиграф «Sume superbiam» (Возгордись), впрочем, говорит о самоиронии, вложенной автором в стихотворение.

Памятник Sume superbiam… Horatius Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. Кричите, буйствуйте, - его вам не свалить! Распад певучих слов в грядущем невозможен, Я есмь и вечно должен быть. И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, В каморке бедняка, и во дворце царя, Ликуя назовут меня – Валерий Брюсов, О друге с дружбой говоря. В саду Украйны, в шум и яркий сон столицы, К преддверьям Индии, на берег Иртыша, Повсюду долетят горящие страницы, В которых спит моя душа. За многих думал я, за всех знал муки страсти, Но станет ясно всем, что эта песнь - о них, И, у далеких грез в неодолимой власти, Прославят гордо каждый стих. И, в новых звуках, зов проникнет за пределы Печальной родины, и немец, и француз Покорно повторят мой стих осиротелый, Подарок благосклонных муз. Что слава наших дней? – случайная забава! Что клевета друзей? – презрение хулам! Венчай мое чело, иных столетий Слава, Вводя меня в всемирный храм. 1912

Памятник Sume superbiam… Horatius Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. Кричите, буйствуйте, - его вам не свалить! Распад певучих слов в грядущем невозможен, Я есмь и вечно должен быть. И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, В каморке бедняка, и во дворце царя, Ликуя назовут меня – Валерий Брюсов, О друге с дружбой говоря. В саду Украйны, в шум и яркий сон столицы, К преддверьям Индии, на берег Иртыша, Повсюду долетят горящие страницы, В которых спит моя душа. За многих думал я, за всех знал муки страсти, Но станет ясно всем, что эта песнь - о них, И, у далеких грез в неодолимой власти, Прославят гордо каждый стих. И, в новых звуках, зов проникнет за пределы Печальной родины, и немец, и француз Покорно повторят мой стих осиротелый, Подарок благосклонных муз. Что слава наших дней? – случайная забава! Что клевета друзей? – презрение хулам! Венчай мое чело, иных столетий Слава, Вводя меня в всемирный храм. 1912

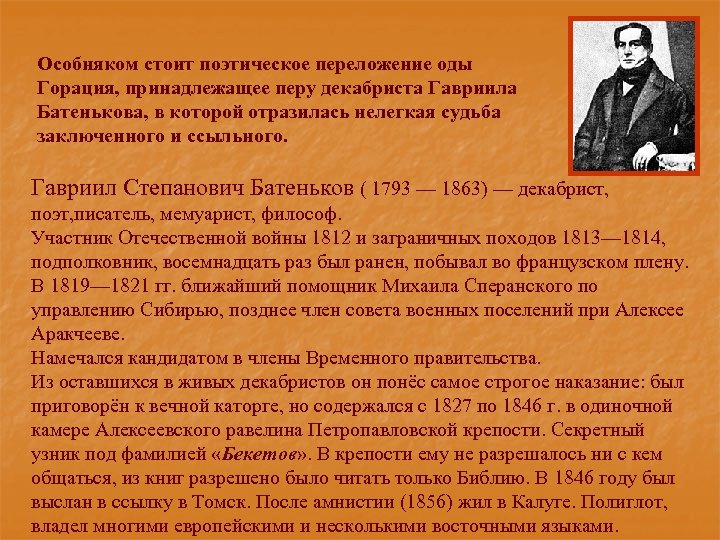

Особняком стоит поэтическое переложение оды Горация, принадлежащее перу декабриста Гавриила Батенькова, в которой отразилась нелегкая судьба заключенного и ссыльного. Гавриил Степанович Батеньков (1793 - 1863) - декабрист, поэт, писатель, мемуарист, философ. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813- 1814, подполковник, восемнадцать раз был ранен, побывал во французском плену. В 1819- 1821 гг. ближайший помощник Михаила Сперанского по управлению Сибирью, позднее член совета военных поселений при Алексее Аракчееве. Намечался кандидатом в члены Временного правительства. Из оставшихся в живых декабристов он понёс самое строгое наказание: был приговорён к вечной каторге, но содержался с 1827 по 1846 г. в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Секретный узник под фамилией «Бекетов» . В крепости ему не разрешалось ни с кем общаться, из книг разрешено было читать только Библию. В 1846 году был выслан в ссылку в Томск. После амнистии (1856) жил в Калуге. Полиглот, владел многими европейскими и несколькими восточными языками.

Особняком стоит поэтическое переложение оды Горация, принадлежащее перу декабриста Гавриила Батенькова, в которой отразилась нелегкая судьба заключенного и ссыльного. Гавриил Степанович Батеньков (1793 - 1863) - декабрист, поэт, писатель, мемуарист, философ. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813- 1814, подполковник, восемнадцать раз был ранен, побывал во французском плену. В 1819- 1821 гг. ближайший помощник Михаила Сперанского по управлению Сибирью, позднее член совета военных поселений при Алексее Аракчееве. Намечался кандидатом в члены Временного правительства. Из оставшихся в живых декабристов он понёс самое строгое наказание: был приговорён к вечной каторге, но содержался с 1827 по 1846 г. в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Секретный узник под фамилией «Бекетов» . В крепости ему не разрешалось ни с кем общаться, из книг разрешено было читать только Библию. В 1846 году был выслан в ссылку в Томск. После амнистии (1856) жил в Калуге. Полиглот, владел многими европейскими и несколькими восточными языками.

Памятник Non exegi monumentum… Себе я не воздвиг литого монумента, Который бы затмил великость пирамид; Неясный облик мой изустная легенда В народной памяти едва ли сохранит. Но весь я не умру: неведомый потомок В пыли минувшего разыщет стертый след И скажет: « Жил поэт, чей голос был негромок, А все дошел до нас сквозь толщу многих лет» . Узнают обо мне в России необъятной Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух. Ни славой, ни молвой стоустой и превратной Не отзовется вдруг прошелестевший слух. О чем сей слух? О том, что в сумрачной Сибири Влача свой долгий век, я истину искал, Что был я одинок, но счастлив в этом мире И в дни душевных гроз стихи свои слагал. О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем Вошедшего в твой храм угрюмого жреца: Снискать не суждено его песнотвореньям Вечнозеленый лавр для твоего венца. 1856 Г. С. Батеньков 1820 – е годы

Памятник Non exegi monumentum… Себе я не воздвиг литого монумента, Который бы затмил великость пирамид; Неясный облик мой изустная легенда В народной памяти едва ли сохранит. Но весь я не умру: неведомый потомок В пыли минувшего разыщет стертый след И скажет: « Жил поэт, чей голос был негромок, А все дошел до нас сквозь толщу многих лет» . Узнают обо мне в России необъятной Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух. Ни славой, ни молвой стоустой и превратной Не отзовется вдруг прошелестевший слух. О чем сей слух? О том, что в сумрачной Сибири Влача свой долгий век, я истину искал, Что был я одинок, но счастлив в этом мире И в дни душевных гроз стихи свои слагал. О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем Вошедшего в твой храм угрюмого жреца: Снискать не суждено его песнотвореньям Вечнозеленый лавр для твоего венца. 1856 Г. С. Батеньков 1820 – е годы

В. Ф. Ходасевич (1886 – 1939) Д. С. Самойлов (1920 – 1990) Тему Exegi monumentun … использовали в своем творчестве К. Батюшков, В. Ходасевич, Д. Самойлов, создав свои оригинальные стихотворения. Мотивы XXX оды Горация можно усмотреть и в есенинском стихотворении «Пушкину» К. Н. Батюшков (1753 – 1817) Москва. Памятник А. С. Пушкину С. А. Есенин (1895 – 1925)

В. Ф. Ходасевич (1886 – 1939) Д. С. Самойлов (1920 – 1990) Тему Exegi monumentun … использовали в своем творчестве К. Батюшков, В. Ходасевич, Д. Самойлов, создав свои оригинальные стихотворения. Мотивы XXX оды Горация можно усмотреть и в есенинском стихотворении «Пушкину» К. Н. Батюшков (1753 – 1817) Москва. Памятник А. С. Пушкину С. А. Есенин (1895 – 1925)

Существует множество переводов Горация на другие языки мира. Только русских переводчиков великого римского поэта насчитывается более ста, из которых более тридцати переводили давали свое авторское толкование знаменитой оде XXX из III книги од. Пожалуй, только в России именно это стихотворение получило небывалую популярность и известность не только за гражданскую и творческую позицию автора, но и благодаря Александру Пушкину, переложившему его на русскую почву

Существует множество переводов Горация на другие языки мира. Только русских переводчиков великого римского поэта насчитывается более ста, из которых более тридцати переводили давали свое авторское толкование знаменитой оде XXX из III книги од. Пожалуй, только в России именно это стихотворение получило небывалую популярность и известность не только за гражданскую и творческую позицию автора, но и благодаря Александру Пушкину, переложившему его на русскую почву

Гораций популярен и сегодня, что подтверждается все новыми и новыми переводами его знаменитой оды на русский язык современными авторами Приложения: 1. Переводы XXX оды Горация современных авторов 2. Л. А. Мусорина РАСХОЖДЕНИЯ С ОРИГИНАЛОМ В ПЕРЕВОДАХ ХХХ ОДЫ ГОРАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 3. Кованова Л. , учитель русского языка и литературы. Три «Памятника" в русской литературе. 9 -й класс 4. Все переводы од Горация. В переводе Порфирова. Интернет 5. Крылатые выражения (Гораций)

Гораций популярен и сегодня, что подтверждается все новыми и новыми переводами его знаменитой оды на русский язык современными авторами Приложения: 1. Переводы XXX оды Горация современных авторов 2. Л. А. Мусорина РАСХОЖДЕНИЯ С ОРИГИНАЛОМ В ПЕРЕВОДАХ ХХХ ОДЫ ГОРАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 3. Кованова Л. , учитель русского языка и литературы. Три «Памятника" в русской литературе. 9 -й класс 4. Все переводы од Горация. В переводе Порфирова. Интернет 5. Крылатые выражения (Гораций)

Конспект урока на тему:»Ода Горация «К Мельпомене» в переводах русских поэтов 18-19 вв

Урок целесообразно провести до изучения стихотворения А.С.Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», так как он заложит основу для работы над темой поэта и поэзии в лирике Пушкина.

Тема урока: «Ода Горация «К Мельпомене» в переводах русских поэтов 18-19 в.в».

Цели урока: Обучающая: помочь учащимся разобраться в проблеме поэтической славы, поэтического бессмертия, преодоления смерти через славу;

Развивающая: умение самостоятельно мыслить, делать выводы, обобщения.

Путем сравнения текстов переводов увидеть обновление языка в творчестве Державина, развитие русского классицизма, рассмотреть отличия в мировоззрении поэтов.

Воспитательная: воспитание чувства гордости за умение русских поэтов переводить стихи;

Вид урока: урок - размышление.

Оборудование урока: текст перевода оды Ломоносовым, текст стихотворения – подражания Горацию Державина, текст стихотворения А.С.Пушкина.

Словарная работа: Мельпомена – греческая муза трагедии. В переводе с греческого – «поющая». Дочь Зевса и музы Мнемосины. Мельпомена считалась музой песни, затем печальной песни, а впоследствии становится покровительницей театра вообще, олицетворением трагического сценического искусства. Мельпомена изображалась в виде женщины с повязкой на голове и в венке из листьев винограда, в театральной мантии, с трагической маской в одной руке и мечом или палицей в другой.

Ход урока.

1. Вступительное слово учителя: Дух обновления, характерный для всей русской культуры 18 века, в полной мере проявился и в поэзии. Именно в этом столетии произошла реформа русского стихосложения-утвердилась существующая доныне силлабо- тоническая система стиха, пришедшая на смену силлабической. В поэзии хорошо прослеживаются и разительные языковые изменения- от стихов петровского времени до произведений Державина, Карамзина, Дмитриева, которых по праву можно назвать предшественниками Пушкина. В русской классической литературе Гораций был частым гостем. Недаром Пушкин в одном из первых своих стихотворений перечисляет его среди своих любимых поэтов: «Питомцы юных Граций, с Державиным потом чувствительный Гораций является вдвоем…», а в одном из последних стихотворений ставит его слова эпиграфом к собственным строкам на знаменитую горациевскую тему: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

Но если читатель, плененный тем образом «питомца юных Граций», какой рисуется в русской поэзии, возьмет в руки стихи самого Горация, его ждет разочарование, неожиданность. Почему? Неровные строчки, без рифм, с трудно уловимым переменчивым ритмом. Длинные фразы, перекидывающиеся из строчки в строчку, начинающиеся второстепенными словами и лишь медленно и с трудом добирающиеся до подлежащего и сказуемого. Странная расстановка слов, естественный порядок которых, словно нарочно, сбит и перемешан. Великое множество имен и названий, звучных, но малопонятных и, главное, совсем, по-видимому, не идущих к теме. Странный ход мысли, при которой сплошь и рядом к концу стихотворения поэт словно забывает то, что было вначале, и говорит совсем о другом. А когда сквозь все эти препятствия читателю удается уловить главную идею того или иного стихотворения, то эта идея оказывается разочаровывающее банальной:«Наслаждайся жизнью и не гадай о будущем», «Душевный покой дороже богатства».

И все-таки Гораций был гениальным поэтом, и лучшие писатели не ошибались, прославляя его в течение двух тысяч лет как величайшего лирика Европы. В русской литературе стихи Горация звучат в переводах поэтов 18-19 веков. Сегодня на уроке мы попытаемся проанализировать оду Горация «К Мельпомене» в переводах поэтов 18 – 19 веков.

Индивидуальная работа. Сообщение учащегося. Учащийся заранее подготовил сообщение о том, что обозначает слово Мельпомена.

Слово учителя. На партах у вас находятся тексты переводов оды Горация. Назовем имена авторов переводов.

Ломоносов был первым в русской литературе 18 века, кто перевел оду Горация. Звучит этот перевод так: (читает ученик)

Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди,

Что черный аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность.

Не вовсе я умру; но смерть оставит

Велику часть мою, как жизнь скончаю.

Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом.

Где быстрыми шумит струями Авфид,

Где Давнус царствовал в простом народе,

Отечество мое молчать не будет,

Что мне беззнатной род препятством не был,

Чтоб внесть в Италию стихи эольски

И первому звенеть Алцейской лирой.

Взгордися праведной заслугой, муза,

И увенчай главу дельфийским лавром.

Задание классу. Попробуем провести анализ перевода.

*Какова главная тема, над которой размышляет Ломоносов?

*Прочтите строки, в которых выражена уверенность Ломоносова на поэтическое бессмертие.

*На какие художественно – выразительные средства мы прежде всего обращаем внимание при чтении оды? Назовите их.

Усеченная форма прилагательных: едка древность; велику честь; стихи эольски;

Названы имена античных героев, географические места: Давнус –Давн –легендарный царь Апулии, родины Горация; Авфид –река в Апулии.

Пышные метафоры: знак бессмертия; буду возрастать славой; Рим владеет светом; Отечество молчать не будет; множество веков;

Наличие эпитетов: едка древность; великий Рим; простой народ; беззнатной род; праведная заслуга;

Присутствие старославянизмов:главу; взгордися;

Синтаксический строй текста: текст перевода можно отнести к такому типу речи, как рассуждение:есть тезис о том, что памятник поэт себе уже воздвиг, есть доказательства, есть вывод о том, что труд поэта будет оценен и на голове у него появится лавровый венок.

Вывод:лирический герой одержим, надеется на добрую память потомков. (ученики)

Учитель: На основе текста Горация Державин создает во многом оригинальное стихотворение.

Ученик читает стихотворение.

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! – весь я не умру; но часть моя большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Что первым я дерзнул в забавном русском слоге

Непринужденною рукой, неторопливой,

Учитель: Литературный комментарий (индивидуальная работа).

Стихотворение представляет подражание оде Горация «К Мельпомене».

Самое существенное отличие автохарактеристики Державина от образца подчеркнул Н.Г.Чернышевский: «В своей поэзии что ценил он? Служение на пользу общую… Гораций говорит:«Я считаю себя достойным славы за то, что хорошо писал стихи». Державин заменяет

это другим:»Я считаю себя достойным славы за то, что говорил правду и народу, и царям».

Непонимание истинной сущности и новизны державинской поэзии большинством публики определили желание поэта самому сформулировать программное своеобразие своих од.

В 1795 году, следуя примеру Горация, он пишет стихотворение «Памятник», в котором так определяет право на бессмертие:

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истины царям с улыбкой говорить.

Краткий анализ стихотворения «Памятник» .

*Какой теме посвящено стихотворение?

*Кто из русских поэтов обращался к этой теме?

*В чем, по мнению Державина, состоит назначение литературы?

*Почему он уподобляет творчество поэта памятнику?

*Каким видится ему памятник?

*Что ставит себе поэт в заслугу?

*В чем состоит главное различие во взглядах на поэзию и предназначение поэта в стихотворениях Горация и Державина?

Сопоставительный анализ произведений Ломоносова и Державина.

Тезисы:

*У Державина точно определены поэтические принципы.«Первый я дерзнул в забавном русском слоге…». В чем «дерзость» Державина?

В отступлении от знаменитых правил классицизма. Правила эти требовали, чтобы поэт «вещал», провозглашал в виде вечных истин те абстрактные добродетели, которые положены императорскому сану и выражались общим для од слогом.

*Державин создал «забавный русский слог», помогавший ему раскрывать во всем, о чем бы он ни писал, свою личность. Шутка выявляла индивидуальный склад ума, манеру понимать вещи и взгляд на мир, свойственный именно данному поэту.

*Сила поэзии, по мысли Державина, могущественнее даже законов природы, которым поэт единственно готов быть подчинен.

Памятник чудесен именно этим превосходством и над природой(«металлов тверже», неподвластен вихрам, громам, времени), и над славой «земных богов» - царей. Памятник поэта выше пирамид.

*Гораций видел залог своего бессмертия в мощи Рима: «Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом» (перевод Ломоносова.

*Державин прочность славы видит в уважении к своему отечеству, прекрасно обыгрывая общность корня в словах «слава» и «славяне»:

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род Вселена будет чтить.

*Свои заслуги Державин видит в том, что сделал слог «забавным», т.е. простым, веселым, острым.

Поэт «дерзнул…возгласить» не о подвигах, не о величии – о добродетелях, и к императрице отнестись как к обычному человеку, говорить о человеческих ее достоинствах. Поэтому здесь употреблено слово «дерзнул».

*Главное же, Державин видит свою заслугу в том, что сохранял человеческое достоинство, искренность, справедливость, что мог

В сердечной простоте беседовать о Боге

И истину царям с улыбкой говорить.

*Последняя строфа стихотворения свидетельствует о том, что Державин не надеется на единодушное одобрение современников. Муза его и на пороге бессмертия сохраняет черты воинственности и величия:

О Муза! Возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

Проблемный вопрос. Раскройте справедливость слов Белинского:

«Поэзия Державина была первым шагом к переходу вообще русской поэзии от риторики к жизни».

Поэзия была той высокой трибуной, с которой Державин – поэт обращался к россиянам с пламенной речью. Он писал о том, что хорошо знал, что видел, что возмущало его, рисовал портреты «с подлинников», оттого речь поэта исполнена энергии, страсти, она выражала глубоко личные, выстраданные убеждения. Поэтому стихи Державина отображают действительность, реалии жизни.

Бессмертие Пушкина в его стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Литературный комментарий.

Стихотворение написано в 1836 году, восходит к традициям римского поэта Горация, автора «Я воздвиг памятник…», и Державина в русской лирике.

В основе лирического сюжета – судьба самого Пушкина, осмысленная на фоне исторического движения. Это одно из последних стихотворений А.С.Пушкина. Стихотворение это передает величие и трагизм прощания с жизнью. Это исповедь поэта перед самим собою и одновременно гордое завещание, произнесенное так, что его слышат века и огромные пространства Земли. Бессмертие поэта - и в той радости, с которой он видит течение жизни, ее горизонты, и в независимости от своего «жестокого века».

Беседа по вопросам.

*Какие мотивы и образы, ключевые для пушкинского понимания роли и назначения поэзии, воплотились в «Памятнике?»

*В чем видит поэт свою главную заслугу перед читателями?

*Почему поэзия бессмертна?

Анализ стихотворения.

Тема стихотворения – тема поэта и поэзии.

Проблема стихотворения –поэтическая слава, поэтическое бессмертие.

Жанр – ода. Жанровая специфика стихотворения продиктована традицией:

Стихи написаны как своеобразное подражание стихотворению Державина

«Памятник», которое, в свою очередь, является переделкой оды Горация «К Мельпомене», известной русскому читателю по переводу Ломоносова. Эпиграф к своему стихотворению Пушкин заимствовал у Горация «Я воздвиг памятник».

Пушкин, продолжая традицию, пытается показать, в чем его заслуги перед Россией:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий мир восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Относительно пафоса этих строк высказывались разные точки зрения, в том числе и такая: Пушкин иронизирует, он знает, что непосвященные именно так определят основные достоинства его поэзии, и призывает музу «не оспаривать глупца».

Средства поэтической выразительности:

Эпитеты:памятник нерукотворный, душа в заветной лире, в мой жестокий век, главою непокорной,

Метонимия: что чувства добрые я лирой пробуждал

Синекдоха:

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус и друг степей калмык.

Олицетворение: Веленью Божию, о муза, будь послушна…

Стихотворение написано катренами, причем первые тир строки – традиционным одическим размером – 6-стопным ямбом, а последняя строка – 4-стопным ямбом.

Подведение итогов урока.

Тема поэтического бессмертия, заложенная еще Горацием, была продолжена, интерпретирована в творчестве Ломоносова, Державина, Пушкина. Сегодня мы убедились в том, что творчество поэта вырастает из действительности. Поэты пытались выразить убежденность в том, что поэзия не зависит ни от государства, ни от общества, что у нее нет задач вне ее самой. И в этом их, поэтов, поэтическое бессмертие.

Тема: Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…» Поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии.

Цели: знакомство с личностью Горация для постижения смысла оды «К Мельпомене», сравнительный анализ трёх текстов (Горация, Державина и Пушкина) с целью проследить, как развивается тема поэта и поэзии в их творчестве и чем различаются позиции авторов в понимании этой темы; способствовать эстетическому и нравственному воспитанию учащихся.

Оборудование : презентация с изображением разных видов памятников и тестовыми вопросами; видео «Стоит вспомнить» (выпуск Андрея Кончаловского), тексты произведений, учебники.

Вид урока: урок открытия нового знания.

Ход урока

Организационный момент

(Приветствие)

Мотивация учебной деятельности

Демонстрация слайда с изображением памятников.

Что вы видите на экране? Какое общее слово относится ко всем иллюстрациям? Что такое памятник? Для чего он нужен? (Сохранение памяти; бессмертие человека в наших сердцах). Когда человек нуждается в памятнике? Из чего может быть этот памятник? Металл? (Почему? Чтобы стоял вечно?) А может быть памятник из чего-то хрупкого, эфемерного? Как относится понятие «памятник» к литературе?

Памятник – (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечивания людей, событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических персонажей и др.

Кроме выполнения объективно-исторической функции, многие памятники несут и политическую нагрузку, являясь объектами фундаментальной пропаганды.

Монумент (лат. monumentum ) «воспоминание, памятник», от monere «внушать, напоминать, воодушевлять») – значительный по размерам памятник искусственного происхождения.

В архитектурном плане памятники организуют пространство, нередко памятники выполняют роль визуального центра площади или другого общественного пространства.

Всё разнообразие памятников изучает общее памятниковедение, уделяющее особое внимание памятникам-символам.

Формулирование темы, целей урока (совместно с учениками)

Определение общего и отличного в осмыслении бессмертия поэта в произведениях Горация, Державина, Пушкина; анализ оды «К Мельпомене» как произведения, положившего начало традиции подведения поэтом итогов своего творческого пути.

Работа над темой урока

– Просмотр видео Андрея Кончаловского «Стоит вспомнить»

Андре́й Серге́евич (Андро́н) Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский, настоящее имя - Андрей Сергеевич Михалков, род. , ) - , и и , общественный и политический деятель. Президент киноакадемии « ».

(). Лауреат (), Государственной премии Казахской ССР () и двух премий « » ( , ).

- Работа с учебником (стр.319-320). Одновременно в тетради заполняется таблица «Общее-отличное»

Общее для Горация и ДержавинаОбщее для Горация и Пушкина

Что общее мы видим у Александра Сергеевича Пушкина и Горация? А что общего мы можем увидеть у Горация и Державина?

Среди всего прочего общим для них является и сюжет произведения «Памятник»

- Выразительное чтение оды «К Мельпомене» с последующим анализом произведения.

1) О чём говорит Гораций в своём произведении? Какой памятник он имеет в виду? (поэт уверен, что есть самые прочные памятники – в памяти людей. Для поэта они в поэтических строках). Что необычного есть в таком памятнике?

2) Какие автобиографические факты он упоминает в оде? (Своё происхождение)

3)О какой заслуге в сфере поэтического искусства упоминает Гораций? (Писал на латыни, используя стихотворные размеры, открытые Сапфо, Архилохом, Алкеем)

4) Кто такая Мельпомена? (Муза трагедии). Почему Гораций упоминает её в своей оде и даже посвящает произведение Мельпомене? (Поэт настолько уверен в своём таланте, что считает себя достойным венка Мельпомены).

- Работа в группах. Сравнительный анализ трёх «Памятников»

1 группа. Образ памятника. В чём отличие? Подтвердить цитатами из текста.

2. группа. Какой видят свою славу поэты? На какие территории она распространяется? Сколько будет длиться эта слава?

3 группа. В чём видят свои заслуги поэты? Есть ли отличия? Подтвердить цитатами из текста. Почему появляется это отличие?

4 группа. Упоминание музы в тексте, отношение к ней. Подтвердите цитатами из текста. Почему появляется это отличие?

5 группа. Составление диаграммы Вена.

Все поэты говорят о своём бессмертии и вкладе в литературу, но для Горация наиболее важное значение имеет литература ради литературы, поскольку он считал это искусство наиболее важным и даже основополагающим в жизни человека. Державин же и Пушкин говорят о влиянии литературы на жизнь человека, акцентируют внимание на своей гражданской позиции. Их искусство не ради искусства, а ради лучшего будущего для общества.

-Подведение итогов по работе групп . Какое памятники подобны друг другу? Почему? Чем всё же отличаются? (Произведения Державина и Пушкина, поскольку свой «Памятник» Александр Сергеевич пишет как подражание «Памятнику» Державина. Но главное в творчестве Пушкина, по его мнению, то, что «в свой жестокий век восславил … свободу и милость к падшим призывал». В этом и проявляется суть Пушкина-гуманиста)

- Проблемный вопрос . Шекспир писал свои произведения на основе чужих сюжетов, но его предшественников никто не помнит. Так ли обстоит дело с произведением Горация? Не затмили ли стихотворения Державина и Пушкина оду Горация?

Тестирование с последующей взаимопроверкой (тест на слайдах презентации)

Произведение, которое стало началом литературной традиции подведения поэтом итогов своего творческого пути…

А) «Я памятник себе воздвиг…»; Б) «Ода к Мельпомене»; В) «Памятник»

2. Человеком, давшим Горацию свободно творить, был…

А) Меценат; Б)Октавиан Август; В) Публий Овидий Назон.

3. Наиболее популярным творчество Горация было в эпоху…

А) Античности; Б)Средневековья; В) Возрождения.

4.О ком из поэтов слух пойдёт «От Белых вод до Чёрных»?

5. Кто из поэтов просит у музы венца?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

6. Кто из поэтов сравнивает свой памятник с Александрийским столпом?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

7. В чьём произведении не звучат социальные мотивы?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

Ключ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-В, 5-А, 6-Б, 7-А, 8-В, 9-А, 10-В.

Ключ для взаимопроверки теста также на слайде презентации к уроку.

- Проверка творческого задания, которое дети получили на предыдущем уроке.

Поэты сказали о своём бесмерии, а что мы можем сказать им в ответ? (Проверка домашнего задания – эпитафии для памятника Горацию)

5. Итоги урока.

6. Домашнее задание (хронологическая таблица по биографии Николая Михайловича Карамзина (ст.73-75); интересные факты о писателе – по желанию)

7. Рефлексия. Какое открытие стало сегодня наиболее удивительным?

История создания

Стихотворение Державина, написанное в 1795 году, относится к зрелому периоду творчества поэта (со второй половины 1790-х – до начала 1800-х годов). Это было время подведения итогов жизни и творчества, когда поэт настойчиво стремится осмыслить пройденный им путь, определить свое место в истории общества и литературе. Созданные им в то время стихотворения становятся своеобразными поэтическими манифестами. К ним, помимо «Памятника», относятся стихотворения «Мой истукан» (1794), «Лебедь» (1804), «Признание» (1807), «Евгению. Жизнь Званская» (1807).