Колыбель древней цивилизации. Китай считается самой древней колыбелью цивилизации на нашей планете. Китайцы гордятся своей древностью и богатством своей истории и культуры. Чтобы подчеркнуть то исключительное положение, которое, по их мнению, занимает их родина, они до сих пор называют ее «Чжунго» - «Срединное государство». До XX в. китайцы именовали свою страну также «Тянься» («Поднебесная»), «Чжун-хуа» («Срединный цветок»), «Чжун-юань» («Срединная равнина»), «Чжэнь-дань» («Восточная заря») и «Тянь-чао» («Небесная династия»).

У нас же страна ханьцев, как сами себя до сих пор называют китайцы, получила название «Китай». Оно пришло от монгольско-тюркского народа «кидань», занимавшего до XII в. нашей эры области на северо-востоке современного Китая. В русский язык слово «кидань» перешло от соседних тюркских народов со звучанием «Китай». В Западной Европе страна стала известна как «Сина» или «Чайна», от английского «China», т.е. «Цинь» - китайской династии, существовавшей в III в. до нашей эры.

Китайцы, именуя свою страну «Срединным государством», издревле верили в то, что их земля в действительности является «центром мироздания». Они были убеждены, что самим Небом им уготована роль нести цивилизацию окрестным народам, которые именовались не иначе как «варвары». Даже войны, которые вели в XIX в. против Срединного государства европейские державы, маньчжурские правители именовали не иначе как «восстание» или «бунт варваров». Французы в 1884-1885 гг. были названы «взбунтовавшимися вассалами», а англичане - «бунтовщиками», «наполовину людьми, наполовину животными».

Небо, император, предки. Китай является одной из немногих стран, где культ почитания Неба соединился с культом поклонения предкам. Причем на земле это единство воплощал в себе император, с уважением именовавшийся «Тянь-цзы» («Сыном Неба»), а также «Хуанди» - «Верховным владыкой на земле». Император считался неограниченным властелином подданных и их собственности. Положение императора всячески подчеркивалось и выделялось. Так, например, никто кроме императора и членов его семьи не имел права носить одежду желтого цвета, цвета солнца. Почти все предметы, которыми пользовался император, были желтого цвета, в том числе и черепица на стенах и крышах императорских дворцов. Никому из подданных не дозволялось пользоваться желтым цветом.

В Китае были уверены в том, что император несет ответственность за всех живых существ, обитающих на земле. Об этом говорили так: «Нет земли, которая бы не принадлежала императору; тот, кто ест плоды этой земли - подданный императора».

Китайская нация по традиции рассматривалась как одна большая семья во главе с императором. В Китае имела широкое хождение поговорка: «Государь - отец и мать народа». Всем членам этого «семейства» предписывалось проявлять к императору сыновнюю любовь и почтительность. Традиционные отношения император - подданные, отец - сын, муж - жена, старший - младший предполагали уважение, послушание, долг. По традиции, восходящей к великому Конфуцию, жившему в VI-V вв. до нашей эры, китайцы должны были строго следовать правилам, которых насчитывалось около 3 тысяч.

Временщики. Однако в начале XIX в. власть императоров в Китае была ограничена покоями его императорского дворца в Запретном городе, отгороженном квартале в столице Цинской империи - Пекине. Фактически всеми делами в государстве от имени императора заправляли различные временщики, как правило, это были главные евнухи при дворе императора. Естественно, что у них не было времени заботиться о делах процветания государства. Пользуясь случаем, они активно залезали в казну государства, тратя деньги на личные нужды.

Так, на рубеже XVIII-XIX вв. государством фактически управлял царедворец Хэшэнь, чье состояние равнялось годовому доходу империи. О его дворце в народе ходили легенды. Якобы он был копией императорского дворца. Виноградник в дворцовом саду был сделан искуснейшими мастерами-ювелирами из чистого серебра, золота и драгоценных камней. Стволы и ветви были из серебра и золота, а ягоды - из бриллиантов, жемчуга, изумрудов, сапфиров и кораллов.

Фактически в стране всем заправляли китайские чиновники - шэньши, которые в Европе были известны под названием «мандаринов», названных так португальцами (от португальского «mandar» - «править, управлять»).

Стремление китайцев к строгой регламентации в повседневной жизни переносилось и на отношения с другими народами.

К концу XIX века Китай был полу колониальной страной, где только формально сохранялась власть национального правительства маньчжурской династии Цин, правившей в Китае с XVII века. На деле же страна была опутана кабальными договорами, навязанными западными державами и Японией. Начало полуколониальному закабалению Китая положила первая «опиумная» война с Англией в 1840-1842 годах. Участие капиталистических держав в подавлении крестьянского восстания «тайпиков» (1850-1864) создало благоприятные условия для усиления европейского проникновения в Китай.

К концу XIX века районы северного, юго-западного, северо-восточного Китая, а также бассейн реки Янцзы, являлись территориями, на которых осуществлялось влияние Англии, Франции, Германии, царской России, а затем и Японии.

Усиление позиций иностранного капитала в Китае проявлялось в ускоренных темпах роста торговли на неравноправной для Китая основе (низкие ввозные пошлины), строительстве железных дорог, открытии банков, страховых компаний, усилении контроля держав над таможенным аппаратом, и как следствие этого — над финансами страны.

Тормозом для развития капитализма являлись феодальные отношения в китайской деревне. Крестьянское хозяйство было крайне отсталым, преобладали натуральные и полунатуральные формы хозяйства.

Крестьянин подвергался чудовищной эксплуатации не только помещика, но и кулака, ростовщика, торговца, купца. 70% крестьян были безземельными или малоземельными. Они вынуждены были арендовать землю у помещика и кулака, отдавая им за это более половины своего урожая. Помимо этого крестьяне были опутаны налогами и поборами. Массовое разорение крестьян приводило к созданию огромной армии дешевых рабочих рук, которые не могла поглотить слабая промышленность Китая. Разорившиеся крестьяне пополняли армию безработных, обездоленных и нищих.

Каи Ювэй считал, что для улучшения положения у себя в стране надо заимствовать кое-какие реформы на Западе. Однако даже умеренные предложения реформаторов, призывавших улучшить, но не уничтожить существующий строй, встретили резкий отпор со стороны монархических групп. Реформаторы подверглись репрессиям и гонениям.

Поражение реформаторов показало, что Цинская монархия добровольно не пойдет на ограничение своего безраздельного господства. Это поняли и революционные демократы во главе с Сунь Ятсеном, выражавшие интересы мелкой и средней национальной буржуазии. Они сочувствовали простому народу, хотели облегчить его тяжелое положение. - врач но профессии, изучая программу реформаторов, пришел к выводу о необходимости для Китая не конституционных, а революционных методов борьбы. В 1895 году он создал тайную революционную организацию «Общество возрождения Китая», целью которой было изгнание династии маньчжуров. Однако революционные демократы были еще слабы, неопытны а поэтому в своих действиях не шли дальше вооруженного антиправительственного заговора.

Борьба народных масс за национальное освобождение. Восстание 1900 года

В конце 90-х годов обстановка в Китае становилась все более напряженной. Вслед за грабительским договором, навязанным Китаю Японией в 1895 году, усилилась агрессивность Германии, появились новые кабальные займы, увеличились налоги, еще больше возросла арендная плата. Положение крестьян становилось невыносимым.

Активизировалась деятельность традиционных в Китае крестьянских «тайных обществ», появившихся еще в средние века. В 1898 году в провинции Шаньдун, где хозяйничали немцы, возникло тайное общество «Ихэтуань», что означало «отряды справедливости и мира». Лозунги этого общества носили ярко выраженный антиимпериалистический характер - «изгнание чужеземных захватчиков». В 1899 году ихэтуани создали вооруженные силы и распространили свою деятельность почти на всю провинцию Шаньдун. Иностранные державы потребовали от Цинов немедленного обуздания масс, в противном случае грозили начать вооруженную интервенцию. Наглый ультиматум империалистов возмутил даже Цинское правительство.

Маньчжурский двор и китайская знать, недовольные таким поведением иностранцев, готовы были в какой-то степени использовать движение ихэтуаней для того, чтобы припугнуть империалистов. Но сами они больше всего боялись повстанцев, массового проявления народного гнева, поэтому поддерживали с западными державами тайную связь и стремились контролировать движение.

В ответ на ультиматум маньчжурский двор, не желая осложнений, заменил либерального губернатора Шаньдуна реакционным военачальником , который, используя немецкие войска, начал против повстанцев репрессии. Но восстание продолжало разрастаться. Репрессии только усилили народный гнев. Отряды стали пополняться тысячами крестьян и горожан. Вооруженные отряды ихэтуаней заняли Пекин и Тяньцзин. Они блокировали иностранные посольства в Пекине. В историю это вошло как 56-дневное «пекинское сиденье» иностранных дипломатов. Власти Китая использовали этот факт для клеветнических высказываний против ихэтуаней, якобы пытавшихся уничтожить всех европейцев.

Восстание было подавлено совместными усилиями иностранных держав и маньчжурской монархии. Китаю был навязан грабительский договор. В сентябре 1901 года правительство и представители 8 государств подписали «Заключительный протокол», по которому Китай должен был в течение 39 лет обязывался выплачивать огромную контрибуцию. Согласно договору, иностранные государства получали право на базирование флота, а все выступления против них должны были караться смертной казнью.

Восстание ихэтуаней было первым крупным антиимпериалистическим выступлением народных масс Китая. Оно носило стихийный характер. У повстанцев не было четкой структуры управления. Пролетариат Китая еще только зарождался, он не мог возглавить движения. Идеология повстанцев носила религиозный характер, типичный для китайских «тайных обществ». Это определило идейную и организационную слабость Ихэтуаней.

После подавления восстания эксплуатация полуколониального Китая западными державами еще более активизировалась. Быстро росли иностранные инвестиции, иностранные банки почти полностью контролировали финансы страны. Оппозиция Цинам со стороны буржуазно-помещичьих кругов Китая усилилась. Монархия Цинов вынуждена была пойти на проведение некоторых реформ и даже принятие проекта конституции. Но это уже не могло изменить положения. В стране нарастала революционная ситуация.

Страница 1 из 3

Китай - государство в Восточной и Центральной Азии, одно из древнейших в мире.

Маньчжурское нашествие середине 17 века привело к ликвидации средневековой китайской (ханьской) династии Мин и утверждению новой династии Цин со столицей в Пекине. Ключевые посты в государстве оказались в руках маньчжурской феодальной знати и тех китайцев, которые согласились поддержать захватчиков. К конце 18 века Цинская империя оставалась довольно развитой аграрной страной с весьма продуктивным ремеслом и процветавшей торговлей.

В состав ее обширной территории входили: Маньчжурия - домен завоевателей, 18 собственно китайских (ханьских) провинций, а также зависимые территории - Монголия, Синьцзян и Тибет. Кроме того, большинство соседних государств Срединной империи (или Поднебесной, как называли страну сами жители) находились с ней в вассально-даннических отношениях.

В 1-й половине 19 века среди данников Китая числились Корея, Вьетнам, Бирма, Сиам, Непал, Сикким и Рюкю. Некоторые провинции объединялись в наместничества во главе с вице-королями. С 1756 г. страна была закрыта для иностранных торговцев за исключением порта Макао, где обосновались португальцы. Страны Европы и Северной Америки, переживавшие промышленную революцию , по-прежнему воспринимались маньчжурскими правителями как западные варвары».

На протяжении почти всего 19 века китайское общество оставалось традиционным, представляя собой подобие пирамиды. На самом верху восседал» император (богдыхан), обладавший неограниченной властью. Многочисленные родственники повелителя Китая, сановники и челядь составляли императорский двор. При богдыхане действовали государственная канцелярия, государственный совет, военный совет. Исполнительные функции осуществлялись служащими шести ведомств: чинов, налогов, обрядов, работ, военным и судебным.

Конфуцианская империя строилась на китаецентристской модели государственного устройства во глазе с Сыном Неба (как называли императора), которому божественное Небо предоставило особый мандат (разрешение) на управление страной. Согласно этой концепции все ее жители являлись «детьми императора», а «варвары» были обязаны «трепетать и повиноваться» владыке Поднебесной.

Господствующее положение в государственном аппарате занимали потомки маньчжуров-завоевателей. Ниже стояли т. н. знаменные монголы и китайцы (ханьцы). На следующей ступени помещались т. н. внутренние варвары, т. е. неханьские народности, населявшие значительные территории - уйгуры, казахи, тибетцы, дунгане. В самом низу «пирамиды» располагались племена мяо, и, чжуан и др., считавшиеся «дикими». Наконец, жители стран-вассалов империи Цин традиционно рассматривались в качестве «внешних варваров».

Вооруженные силы цинского Китая состояли из регулярной конницы, пехоты, артиллерии, саперных частей, а также флота. Привилегированное положение занимали т. н. восьмизнаменные войска, расквартированные в столице и крупнейших провинциальных городах. Они состояли из маньчжуров и отчасти монголов. Собственно китайские (ханьские) части были сведены в корпус войск т. н. зеленого знамени.

В империи продолжала действовать средневековая экзаменационная система, которая обеспечивала существование слоя образованных чиновников - шэныни. Идеология правящих классов базировалась на учении древнекитайского философа Конфуция (Кун Фуцзы), обновленном его последователями в 11-12 вв. В то же время широкое распространение получили буддизм (в западных районах - ислам) и местное верование - даосизм.

Социально-экономический строй Китая, сложившийся в 17-18 веках, казался незыблемым. В стране действовала система круговой поруки и взаимной слежки. Цинскими властями был издан свод законов, который содержал подробный перечень преступлений и наказаний. Все попытки европейцев, прежде всего англичан, установить официальные дипломатические отношения с Пекином, «открыв» Китай для продукции первых британских фабрик, оканчивались неудачей (миссии Маккартнея в 1793 г., Амхерста - в 1816 г., Нэпира - в 1834 г.). Однако внутри страны нарастали противоречия, обусловленные неравномерностью хозяйственного развития провинций, неравноправностью национальностей, неравенством социальных групп (крупные землевладельцы, чиновники, крестьяне, городские пролетарии). Первыми симптомами внутреннего ослабления империи явились народные движения под руководством тайных обществ «Белого лотоса» в 1796-1804 гг. и «Небесного разума» в 1813-1814 гг. Серьезным фактором внутренней жизни Китая, несмотря на формальный запрет, с 1820-х гг. стало резкое увеличение масштабов торговли наркотическим веществом - опиумом. Если в 1815-1819 гг. его нелегальный ввоз из Британской Индии и Османской империи составил более 20 тыс. ящиков (по 60 кг каждый), то за 1835-1838 гг. он превысил 140 тыс. ящиков.

В начале XIX века в Китае происходили деструктивные внутренние процессы, ослаблявшие государство. Политика цинских правителей не удовлетворяла население, наметился глубокий кризис, охвативший практически все сферы жизни. Народные волнения набирали обороты в течение всей первой трети столетия. Экономическая ситуация была плачевной: 1.обезземеливание крестьян, 2.процветало ростовщичество. 3.Городские мануфактуры находились в зависимости от монополистов. В этой ситуации влияние европейцев служило катализатором кризиса, а сам Китай представлял для них большой интерес. Политическая слабость Китая позволяла англичанам и французам давить на правительство и постепенно подтачивала китайский суверенитет.

В первой трети XIX в. Китай проводил политику самоизоляции. Европейская Промышленность бурно развивалась, в Англии постепенно намечался избыток производства. Китай с его высокой плотностью населения обладал огромным коммерческим потенциалом. Помимо сбыта англичан привлекали сравнительно дешевое китайское серебро и чай. Правящая в Китае династия Цин стремилась ограничить объемы торговли и приостановить культурный обмен с англичанами, опасаясь их влияния на устояв- шийся уклад китайского общества. В Китай проникло и постепенно распространялось христианство. Кроме того, именно англичане ввозили в страну крупные партии индийского опиу- ма, курение которого стало чрезвычайно популярным.

До г. англо-китайская торговля с обеих сторон находилась в руках монополистов. Англию представляла Ост- Индская компания, а Китай общество купцов Гонга, полностью подконтрольное правительству. В 1834 г. Ост-Индская компания лишилась своей торговой монополии. Основным камнем преткновения стал индийский опиум. Ввоз наркотика был официально запрещен еще в 1800 г., но за следующие 35 лет объем импорта вырос более чем в 20 раз (достигая 40 тысяч ящиков в год). В 1836 г. Китай отказался от идеи легализации и начал антиопиумную кампанию. Для торговли с англичанами официально были открыты лишь для порта: Макао и Кантон. В 1839г. в Кантон был направлен уполномоченный для решения опиумного вопроса губернатор Лин Цзэсюй.

Первая опиумная война (гг.) 23 марта 1839 г. Лин потребовал визита в Кантон для объяснений от главного управляющего английской торговлей, капитана Элиота,и резидента Ост-Индской компании. По при бытии они были объявлены пленниками до тех пор, пока английские подданные в Китае не сдадут весь имеющийся у них в наличии опиум. Одновременно специальным приказом Лин запретил китайской прислуге появляться в порту и перекрыл поставку воды и пищи англичанам, находившимся там. Через пять дней Блокированный порт прислал своего представителя, объявившего о готовности англичан сдать более 20 тысяч ящиков с наркотиком. В начале лета вся эта партия была уничтожена, а система наказаний китайских подданных за торговлю опиумом стала строже.

Кантонский инцидент стал достаточным поводом для ответных мер со стороны Англии и, фактически, положил начало первой опиумной войне. В феврале 1840 г. в Китай была направлена эскадра под командованием адмирала Элиота. Китайская армия: многочисленна, но слабо подготовлена. На Вооружении: фитильные ружья, но большая часть вооружена луками и холодным оружием ближнего боя. В июне 1840 г. англичане прибыли в Южный Китай, заблокировав Амой, Нинбо, Катон и устья трех рек: Миньззян, Янцзы и Байхэ. Британцы выдвинули ультиматум: 1.передача Англии острова Гонконг, 2.полной компенсации за партию опиума, уничтоженного в катонском инциденте 3. возобновления торговли. Консервативная китайская империя была не готова столкнуться с Англией. Сразу же начались переговоры с англичанами на их условиях. Такой подход вызвал протест китайской аристократии.

Итоги первой опиумной войны зафиксировал Нанкинский договор 29 августа 1842 г. Китайское правительство: 1.санкционировало двустороннюю торговлю с англичанами в пяти крупных портах: Катоне, Нинбо, Шанхае, Амое и Фучжоу, 2. пошлина на английские товары устанавливалась минимальная 5%. 3. Ликвидировалась китайская торговая монополия. 4. Китай выплачивал серебром контрибуцию 5. остров Гонконг переходил под власть Великобритании. Хумыньский договор 1843 г.: 1.в открытых для торговли портах формировались жилые кварталы англичан с правом на самоуправление сеттлменты (т.е. поселения). 2. В сеттлментах действовала английское законодательство, охрана порядка осуществлялась самими иностранцами. В 1844 г. заключения подобных договоров добились также США (с правом на беспошлинный каботаж) и Франция (с правом на распространение католичества). Экономика Китая находилась в тяжелом положении: импорт английского хлопка разорял местных производителей, а масштабный вывоз серебра обесценивал медные деньги, провоцировал инфляцию.

Вторая опиумная война () Повстанческое движение тайпинов, было направлено против Цинов и маньчжурской аристократии. С 1856 по 1860 гг. тайпинское движение провозгласило создание государства Тайпин Тяньго. Европейцы на раннем этапе считали политику тайпинов выгодной для себя. Тайпинам удалось захватить Нанкин (1853), ставший их новой столицей, а в 1855 г. разбить крупную армию Цзэн Гофаня. В конце 1956 г. Великобритания и Франция начали новую военную кампанию на территории Китая, стремясь усилить его зависимость. Эта кампания вошла в историю как Вторая опиумная война.

В декабре 1857 г. англо-французские войска оккупировали Гуанчжоу. Цины, вынужденные вести войну на два фронта (гражданская война и интервенция), пошли на новые уступки. В июне 1858 г. Англия и Франция получили право: 1.на открытие своих дипломатических миссий в Пекине 2. свободное судоходство по р.Янцзы 3. беспрепятственное передвижение английских и французских подданных по всей территории Китая. США получили право на судоходство по внутренним рекам. Россия заключила два значимых договора. Айгунский договор передавал России левый берег Амура ниже р. Аргуни. Тяньцзиньский право на торговлю во всех открытых для иностранцев портах и консульской юрисдикции.

Первая половина XIX в. для Китая оказалось временем экономических, политических и социальных кризисов. Импорт качественных европейских товаров разорял китайских производителей, сельское хозяйство постепенно истощалось. Первая опиумная война послужила катализатором для социального кризиса, который вылился в крестьянские восстания 40-х годов, а позднее в масштабное движение тайпинов. Вторая опиумная война закрепила и расширила влияние европейцев в Китае, наделив их исключитель- ными правами, которые нарушали интересы страны и исто- щали ее экономику. Опиумные войны способствовали насаждению европейской культуры и распространению христианства

Китай в 19 веке l 1. Китай перед «лицом» Запада. «Опиумные войны» . Система неравноправных договоров. l 2. Восстание тайпинов. l 3. Политика самоусиления. Осмысление проблем модернизации Китая интеллектуальной элитой Китая. l 4. Восстание ихэтуаней.

l Западные страны и их политика в Китае в 19 в. : l 1) заинтересованность в торговых контактах. l 16 в. –Испания и Португалия, l 17 в. – Голландия, l 18 в. -Англия

l Западные страны и их политика в Китае в 19 в. : l 1) заинтересованность в торговых контактах. l 16 в. –Испания и Португалия, l 17 в. – Голландия, l 18 в. -Англия

l Торговые монополии: Англия – Ост. Индская компания; Китай – Гунхун, гильдия купцов в Гуанчжоу (Кантон). l Гуанчжоу – единственное место, где разрешена торговля с иностранцами. Ограничения (квартал, короткий срок лицензии). l Экспорт из Китая: шелк, чай, фарфор

l Торговые монополии: Англия – Ост. Индская компания; Китай – Гунхун, гильдия купцов в Гуанчжоу (Кантон). l Гуанчжоу – единственное место, где разрешена торговля с иностранцами. Ограничения (квартал, короткий срок лицензии). l Экспорт из Китая: шелк, чай, фарфор

l Большой приток серебра в Китай. l Англичане заинтересованы в китайском серебре. l Активность англичан в Китае: изменить баланс в торговли в своих интересах, создать в Китае рынок своих товаров, уменьшить китайские таможенные тарифы, торговать в глубинке, по Янцзы.

l Большой приток серебра в Китай. l Англичане заинтересованы в китайском серебре. l Активность англичан в Китае: изменить баланс в торговли в своих интересах, создать в Китае рынок своих товаров, уменьшить китайские таможенные тарифы, торговать в глубинке, по Янцзы.

l 1793 г. – миссия лорда Джорджа Макартни. Провал. Китайский император: «У нас есть всё, промышленные товары из Вашей страны мне не нужны. »

l 1793 г. – миссия лорда Джорджа Макартни. Провал. Китайский император: «У нас есть всё, промышленные товары из Вашей страны мне не нужны. »

l Первая Опиумная война 1840 -1842 гг. . l Причины: борьба Англии за «опиумные рынки» в Китае; l Запретительные меры в Китае по отношению к потребителям и продавцам наркотика

l Первая Опиумная война 1840 -1842 гг. . l Причины: борьба Англии за «опиумные рынки» в Китае; l Запретительные меры в Китае по отношению к потребителям и продавцам наркотика

l Линь Цзэсюй и его деятельность в Гуанчжоу: уничтожение партии опиума; Англия использовала паровые корабли, в Китае – вёсельный деревянный флот.

l Линь Цзэсюй и его деятельность в Гуанчжоу: уничтожение партии опиума; Англия использовала паровые корабли, в Китае – вёсельный деревянный флот.

l l l Нанкинский договор, 1842 г. : 1) Китай выплачивал компенсации Англии; 595 т серебра. 2) открытие пяти портов для Англии (Гуанчжоу, Сямэнь, Фучжоу, Нинбо, Шанхай) 3) снижение ввозных пошлин на 5% для ввозимых Англией товаров; 4) Право экстерриториальности для англичан 5)право «наибольшего благоприятствования» для Англии

l l l Нанкинский договор, 1842 г. : 1) Китай выплачивал компенсации Англии; 595 т серебра. 2) открытие пяти портов для Англии (Гуанчжоу, Сямэнь, Фучжоу, Нинбо, Шанхай) 3) снижение ввозных пошлин на 5% для ввозимых Англией товаров; 4) Право экстерриториальности для англичан 5)право «наибольшего благоприятствования» для Англии

l l l l Увеличен ввоз английских тканей, ножей, пианино В середине 19 в. – Вторая опиумная война. Неравноправные договоры с Англией, Францией, США, Россией. Открыто 14 портов. Неограниченная аренда иностранцами территорий. Учреждение иностранных дипломатических миссий. Силовая дипломатия. Христианские проповеди по всей стране.

l l l l Увеличен ввоз английских тканей, ножей, пианино В середине 19 в. – Вторая опиумная война. Неравноправные договоры с Англией, Францией, США, Россией. Открыто 14 портов. Неограниченная аренда иностранцами территорий. Учреждение иностранных дипломатических миссий. Силовая дипломатия. Христианские проповеди по всей стране.

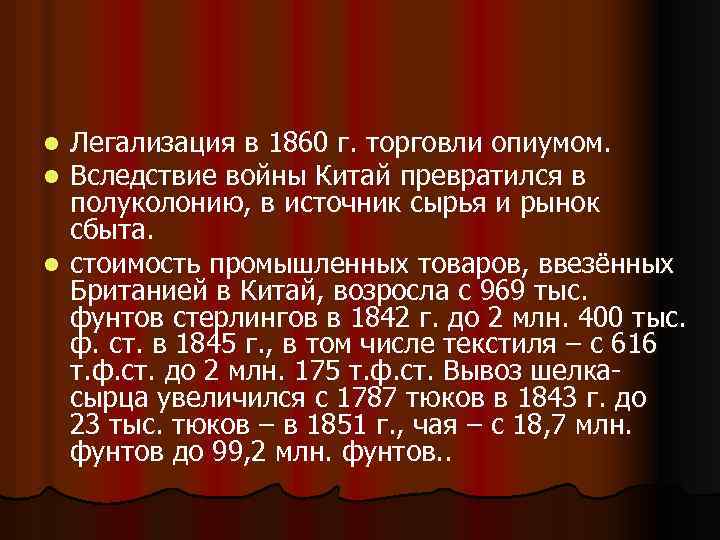

Легализация в 1860 г. торговли опиумом. Вследствие войны Китай превратился в полуколонию, в источник сырья и рынок сбыта. l стоимость промышленных товаров, ввезённых Британией в Китай, возросла с 969 тыс. фунтов стерлингов в 1842 г. до 2 млн. 400 тыс. ф. ст. в 1845 г. , в том числе текстиля – с 616 т. ф. ст. до 2 млн. 175 т. ф. ст. Вывоз шелкасырца увеличился с 1787 тюков в 1843 г. до 23 тыс. тюков – в 1851 г. , чая – с 18, 7 млн. фунтов до 99, 2 млн. фунтов. . l l

Легализация в 1860 г. торговли опиумом. Вследствие войны Китай превратился в полуколонию, в источник сырья и рынок сбыта. l стоимость промышленных товаров, ввезённых Британией в Китай, возросла с 969 тыс. фунтов стерлингов в 1842 г. до 2 млн. 400 тыс. ф. ст. в 1845 г. , в том числе текстиля – с 616 т. ф. ст. до 2 млн. 175 т. ф. ст. Вывоз шелкасырца увеличился с 1787 тюков в 1843 г. до 23 тыс. тюков – в 1851 г. , чая – с 18, 7 млн. фунтов до 99, 2 млн. фунтов. . l l

Восстание тайпинов (1850 -1864 гг.). l Причины народного недовольства? l недовольство итогами первой опиумной войны, неравноправными договорами; l После поражения в опиумной войне маньчжуры сменили политику самоизоляции страны на политику сотрудничества с иностранцами. Это больно ударило по народной экономике.

Восстание тайпинов (1850 -1864 гг.). l Причины народного недовольства? l недовольство итогами первой опиумной войны, неравноправными договорами; l После поражения в опиумной войне маньчжуры сменили политику самоизоляции страны на политику сотрудничества с иностранцами. Это больно ударило по народной экономике.

Радикализация сознания масс в связи с нарастанием угрозы колониального захвата. l В Китае в конце 40 -х гг. вспыхнуло довольно много антиманьчжурских и антиколониальных восстаний. Особенно много протестных движений – на побережье, куда проникло много иностранных торговцев. Основной лозунг восстаний «Свергнем Цмн – восстановим Мин» . Идеи патриотизма l

Радикализация сознания масс в связи с нарастанием угрозы колониального захвата. l В Китае в конце 40 -х гг. вспыхнуло довольно много антиманьчжурских и антиколониальных восстаний. Особенно много протестных движений – на побережье, куда проникло много иностранных торговцев. Основной лозунг восстаний «Свергнем Цмн – восстановим Мин» . Идеи патриотизма l

l Стихийные бедствия: разлив Хуанхэ усугубил положение; распространение христианских идей равенства и царства небесного, справедливости.

l Стихийные бедствия: разлив Хуанхэ усугубил положение; распространение христианских идей равенства и царства небесного, справедливости.

l Начало движению было положено в провинции Гуанси. l Идеи всеобщего равенства, передела собственности, борьбы против «дъявола» (маньчжурская династия»). К 1849 г. - 10 тыс. чел. к 1851 г. укрепились в селе Цзиньтянь Гуйпинского уезда пров. Гуанси.

l Начало движению было положено в провинции Гуанси. l Идеи всеобщего равенства, передела собственности, борьбы против «дъявола» (маньчжурская династия»). К 1849 г. - 10 тыс. чел. к 1851 г. укрепились в селе Цзиньтянь Гуйпинского уезда пров. Гуанси.

Реформы тайпинов: l Аграрная. Закон о земле. Уравнительный передел земель. Цель – не допустить безземелья крестьян, голода. По качеству земель выделены 9 категорий. Один надел первой категории равнялся трём наделам – 9 й категории. наделы распределялись по едокам. Закон не осуществлен. На деле сохранилось крупное землевладение и аренда. Крупные землевладельцы смогли за взятку откупиться от конфискаций. l

Реформы тайпинов: l Аграрная. Закон о земле. Уравнительный передел земель. Цель – не допустить безземелья крестьян, голода. По качеству земель выделены 9 категорий. Один надел первой категории равнялся трём наделам – 9 й категории. наделы распределялись по едокам. Закон не осуществлен. На деле сохранилось крупное землевладение и аренда. Крупные землевладельцы смогли за взятку откупиться от конфискаций. l

Реформы тайпинов налоговая политика. Основное бремя налогов положено на богачей. Чрезвычайные налоги, связанные с обеспечением армии легли также на богатых. l свобода иностранной торговли на территориях тайпинов. Уменьшены ввозные пошлины. l мероприятия в социальной и культурной сферах: планировали равенство прав мужчин и женщин, упрощение письменности, развивалась публицистика l

Реформы тайпинов налоговая политика. Основное бремя налогов положено на богачей. Чрезвычайные налоги, связанные с обеспечением армии легли также на богатых. l свобода иностранной торговли на территориях тайпинов. Уменьшены ввозные пошлины. l мероприятия в социальной и культурной сферах: планировали равенство прав мужчин и женщин, упрощение письменности, развивалась публицистика l

Реформы тайпинов l создание военизированных общин. Каждые 25 семей – община, с общей кладовой, куда крестьяне обязывались сдавать все деньги и припасы, кроме самого необходимого. Для свадеб, похорон, рождения ребёнка из кладовой выдавали соответствующее вспомоществование. Каждая семья выставляла одного представителя для несения военной службы. Таким образом община формировала Взвод во главе со старостой. Взвод мобилизовывался лишь на период военного похода. В мирное время – обрабатывал землю. В рамках округа т. о. формировался корпус (500 взводов.) Во главе округа был поставлен правитель. Закон проведен неповсеместно.

Реформы тайпинов l создание военизированных общин. Каждые 25 семей – община, с общей кладовой, куда крестьяне обязывались сдавать все деньги и припасы, кроме самого необходимого. Для свадеб, похорон, рождения ребёнка из кладовой выдавали соответствующее вспомоществование. Каждая семья выставляла одного представителя для несения военной службы. Таким образом община формировала Взвод во главе со старостой. Взвод мобилизовывался лишь на период военного похода. В мирное время – обрабатывал землю. В рамках округа т. о. формировался корпус (500 взводов.) Во главе округа был поставлен правитель. Закон проведен неповсеместно.

движение тайпинов Зимой 1853 г предприняли Северный поход на Пекин. Закончился поражением тайпинов. Не удалось соединиться с восстанием няньцзюней (300 тыс. повстанцев). Не удалось взять Тяньцзинь и Пекин. l Крупные землевладельцы начали создавать свои армии – «хунаньские молодцы» Цзэнь Гофаня (крупного китайского чиновника) l

движение тайпинов Зимой 1853 г предприняли Северный поход на Пекин. Закончился поражением тайпинов. Не удалось соединиться с восстанием няньцзюней (300 тыс. повстанцев). Не удалось взять Тяньцзинь и Пекин. l Крупные землевладельцы начали создавать свои армии – «хунаньские молодцы» Цзэнь Гофаня (крупного китайского чиновника) l

движение тайпинов l Второй период – 1856 -1860 гг. борьба за власть внутри тайпинской верхушки l Постепенно в рядах тайпинской верхушки возобладали традиционные китайские монархические принципы, деспотические моменты восторжествовали, казнокрадство и т. п. пороки.

движение тайпинов l Второй период – 1856 -1860 гг. борьба за власть внутри тайпинской верхушки l Постепенно в рядах тайпинской верхушки возобладали традиционные китайские монархические принципы, деспотические моменты восторжествовали, казнокрадство и т. п. пороки.

движение тайпинов l Тайпинское государство в Нанкине – 10 лет l Подавлено объединенными усилиями Цинов и западных стран

движение тайпинов l Тайпинское государство в Нанкине – 10 лет l Подавлено объединенными усилиями Цинов и западных стран

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Причина: желание Англии и западных стран усилить своё влияние на Китай. l Повод: китайское правительство захватило английское судно «Эрроу» , которое везло контрабандный груз. Англичане обстреляли Гуанчжоу. К ним присоединились французы.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Причина: желание Англии и западных стран усилить своё влияние на Китай. l Повод: китайское правительство захватило английское судно «Эрроу» , которое везло контрабандный груз. Англичане обстреляли Гуанчжоу. К ним присоединились французы.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Первый этап: осень 1856 -лето 1858 гг. Поражения Цинов. Тяньцзиньские соглашения 4 -х держав с Цинами (Англия, Фр, США, Россия): l создание постоянных дипломатических миссий держав в Пекине l право иностранных купцов свободно передвигаться по всему Китаю и торговать по реке Янцзы;

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Первый этап: осень 1856 -лето 1858 гг. Поражения Цинов. Тяньцзиньские соглашения 4 -х держав с Цинами (Англия, Фр, США, Россия): l создание постоянных дипломатических миссий держав в Пекине l право иностранных купцов свободно передвигаться по всему Китаю и торговать по реке Янцзы;

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l открыты для иностранной торговли новые порты, снижены таможенные и транзитные пошлины; l легализована торговля опиумом l контрибуция Китаю (Англия получала 4 млн. лянов серебра);

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l открыты для иностранной торговли новые порты, снижены таможенные и транзитные пошлины; l легализована торговля опиумом l контрибуция Китаю (Англия получала 4 млн. лянов серебра);

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Россия по Айгуньскому договору (1858 г.) решила вопросы по разграничению по Амуру: до соединения Амура и Уссури левобережье Амура - России, правобережье – Китаю. l Территория Уссурийского края – в совместное владение России и Китая.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Россия по Айгуньскому договору (1858 г.) решила вопросы по разграничению по Амуру: до соединения Амура и Уссури левобережье Амура - России, правобережье – Китаю. l Территория Уссурийского края – в совместное владение России и Китая.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Второй этап: 1859 – 1860 гг. Англо-французы захватили Пекин. Был разграблен Летний дворец китайских императоров, разрушено около 200 павильонов, залов, храмов.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) l Второй этап: 1859 – 1860 гг. Англо-французы захватили Пекин. Был разграблен Летний дворец китайских императоров, разрушено около 200 павильонов, залов, храмов.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) В 1860 г. князь Гун во дворце Гугун в Пекине подписал договор с державами: l l l контрибуция увеличена до 8 млн. лянов открыт для иностранной торговли Тяньцзинь; разрешалось использовать китайских кули в колониях Франции и Англии; К Великобритании отошла южная часть Коулунского п-ва, непосредственно прилегавшая к Гонконгу. В 1860 г. в Пекине был подписан договор между Китаем и Россией. Уссурийский край отходил к России. некоторые порты и Пекин открыты для руской торговли.

Вторая Опиумная война (1856 -1860 гг.) В 1860 г. князь Гун во дворце Гугун в Пекине подписал договор с державами: l l l контрибуция увеличена до 8 млн. лянов открыт для иностранной торговли Тяньцзинь; разрешалось использовать китайских кули в колониях Франции и Англии; К Великобритании отошла южная часть Коулунского п-ва, непосредственно прилегавшая к Гонконгу. В 1860 г. в Пекине был подписан договор между Китаем и Россией. Уссурийский край отходил к России. некоторые порты и Пекин открыты для руской торговли.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) Идеологи самоусиления: l Вэй Юань (1794 -1856): надо усилить Китай руками самих западных варваров: преодолеть военно-техническую отсталость, создать специальный госаппарат для сбора информации о западных странах, использовать противоречия в стане варваров l Фын Гуйфэнь (1809 -1875): необходимо в основу воспитания положить традиционные конфуцианские ценности, западные идеи – в основу технической модернизации.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) Идеологи самоусиления: l Вэй Юань (1794 -1856): надо усилить Китай руками самих западных варваров: преодолеть военно-техническую отсталость, создать специальный госаппарат для сбора информации о западных странах, использовать противоречия в стане варваров l Фын Гуйфэнь (1809 -1875): необходимо в основу воспитания положить традиционные конфуцианские ценности, западные идеи – в основу технической модернизации.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) Идеологи самоусиления: Фын Гуйфэнь (1809 -1875): необходимо в основу воспитания положить традиционные конфуцианские ценности, западные идеи – в основу технической модернизации.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) Идеологи самоусиления: Фын Гуйфэнь (1809 -1875): необходимо в основу воспитания положить традиционные конфуцианские ценности, западные идеи – в основу технической модернизации.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) При дворе также боролись «изоляционисты» и реформаторы. За реформы выступили братья императора Гун и Чунь. Император Тунчжи был мал, регентшей была его мать Цыси (1835 -1908), которая была противницей реформ. l Особенностью политики самоусиления должна была стать практика строительства промышленных предприятий без изменения политической системы. l

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) При дворе также боролись «изоляционисты» и реформаторы. За реформы выступили братья императора Гун и Чунь. Император Тунчжи был мал, регентшей была его мать Цыси (1835 -1908), которая была противницей реформ. l Особенностью политики самоусиления должна была стать практика строительства промышленных предприятий без изменения политической системы. l

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Практики самоусиления: l Ли Хунчжун l Цзэн Гофань l Цзо Цзунтун. Это были китайские милитаристы, которые помогали подавить тайпинское восстание.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Практики самоусиления: l Ли Хунчжун l Цзэн Гофань l Цзо Цзунтун. Это были китайские милитаристы, которые помогали подавить тайпинское восстание.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Какие реформы были проведены? 1) строительство военных заводов, строительство судов, подготовка солдат, производство машин. Первый западный арсенал в Китае создал Цзэн Гофань в г. Аньцин. Оружейные, механические заводы, верфи были построены в Сучжоу, Шанхае, Нанкине, Тяньцзине. , Гуанчжоу.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Какие реформы были проведены? 1) строительство военных заводов, строительство судов, подготовка солдат, производство машин. Первый западный арсенал в Китае создал Цзэн Гофань в г. Аньцин. Оружейные, механические заводы, верфи были построены в Сучжоу, Шанхае, Нанкине, Тяньцзине. , Гуанчжоу.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) 2) В 1881 г. в Северном Китае – первая железная дорога l Ограничения для частного капитала. В 80 - е годы была некоторая тенденция к приватизации, но она ограничивалась бюрократией. l Государственное предпринимательство было малоэффективным, вело к большим затратам.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) 2) В 1881 г. в Северном Китае – первая железная дорога l Ограничения для частного капитала. В 80 - е годы была некоторая тенденция к приватизации, но она ограничивалась бюрократией. l Государственное предпринимательство было малоэффективным, вело к большим затратам.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l подготовка новых кадров. 120 юношей в начале 70 -х годов направлены в США, но быстро отозваны, ибо правительство испугалось проникновения западных идей. Открывались военные школы и школы западных наук в Тяньцзине, Гуанчжоу.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l подготовка новых кадров. 120 юношей в начале 70 -х годов направлены в США, но быстро отозваны, ибо правительство испугалось проникновения западных идей. Открывались военные школы и школы западных наук в Тяньцзине, Гуанчжоу.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Особенности развития капитализма в Китае во второй половине 19 века: в рамках государственной политики самоусиления, государственный капитализм l на юге получил некоторое развитие мелкий и средний бизнес. Предпринимателями становились сельские богачи, чиновники. За 20 лет (70 -90 -е годы) открыто 70 частных фирм с занятостью 30 тыс. чел. l Рост товарности с/х, увеличился экспорт хлопка в связи с гражданской войной в США. Ввоз фабричных изделий из западных стран привел к развитию торговли, появлению мануфактур в Китае, на которых ввозили дешевую английскую пряжу и делали из ней ткани в китае. l иностранные предприятия. Цины давали им льготы. Создано более 600 иностранных фирм, в том числе более 100 промышленных предприятий. Верфи, доки, шелкопрядильни, переработка чая, масла, банки, транспорт, связь l

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Особенности развития капитализма в Китае во второй половине 19 века: в рамках государственной политики самоусиления, государственный капитализм l на юге получил некоторое развитие мелкий и средний бизнес. Предпринимателями становились сельские богачи, чиновники. За 20 лет (70 -90 -е годы) открыто 70 частных фирм с занятостью 30 тыс. чел. l Рост товарности с/х, увеличился экспорт хлопка в связи с гражданской войной в США. Ввоз фабричных изделий из западных стран привел к развитию торговли, появлению мануфактур в Китае, на которых ввозили дешевую английскую пряжу и делали из ней ткани в китае. l иностранные предприятия. Цины давали им льготы. Создано более 600 иностранных фирм, в том числе более 100 промышленных предприятий. Верфи, доки, шелкопрядильни, переработка чая, масла, банки, транспорт, связь l

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Особенности китайской модернизации: l одновременное развитие всех форм промышленных предприятий (мануфактура, фабрика) l главная роль принадлежала чиновникам и иностранцам. Это было вызовом для национализма. l большие непроизводственные траты государей.

Политика «самоусиления» (1860 -1890 гг.) l Особенности китайской модернизации: l одновременное развитие всех форм промышленных предприятий (мануфактура, фабрика) l главная роль принадлежала чиновникам и иностранцам. Это было вызовом для национализма. l большие непроизводственные траты государей.

Японо-китайская война 1894 -1895 гг. Поражение Китая. Симоносекский договор. l l Симоносекский мирный договор: Китай признавал самостоятельность Кореи, что создавало благоприятные возможности для японской экспансии в Корее; передавал Японии навечно остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодунский полуостров; Китай уплачивал контрибуцию в 200 млн лян;

Японо-китайская война 1894 -1895 гг. Поражение Китая. Симоносекский договор. l l Симоносекский мирный договор: Китай признавал самостоятельность Кореи, что создавало благоприятные возможности для японской экспансии в Корее; передавал Японии навечно остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодунский полуостров; Китай уплачивал контрибуцию в 200 млн лян;

Симоносекский мирный договор открывал ряд портов для торговли; l предоставлял японцам право строительства промышленных предприятий в Китае и ввоза туда промышленного оборудования. Последний пункт, в силу принципа наибольшего благоприятствования, включённого в договоры Китая с другими державами, открывал широкие возможности для экономического проникновения иностранного капитала в Китай. l

Симоносекский мирный договор открывал ряд портов для торговли; l предоставлял японцам право строительства промышленных предприятий в Китае и ввоза туда промышленного оборудования. Последний пункт, в силу принципа наибольшего благоприятствования, включённого в договоры Китая с другими державами, открывал широкие возможности для экономического проникновения иностранного капитала в Китай. l

Россия в Китае В 1898 году ослабленный Китай согласился передать Порт-Артур России в концессию на 25 лет, а также предоставил России права на строительство железной дороги. l Тем самым столкнулись интересы и сферы влияния России и Японии, ведь для того, чтобы иметь доступ к укреплённому району Порт-Артура, России необходимо было контролировать всю Восточную Маньчжурию, вплоть до Харбина - земли, непосредственно соседствовавшие с Кореей, которую Япония считала своей сферой влияния. l. l

Россия в Китае В 1898 году ослабленный Китай согласился передать Порт-Артур России в концессию на 25 лет, а также предоставил России права на строительство железной дороги. l Тем самым столкнулись интересы и сферы влияния России и Японии, ведь для того, чтобы иметь доступ к укреплённому району Порт-Артура, России необходимо было контролировать всю Восточную Маньчжурию, вплоть до Харбина - земли, непосредственно соседствовавшие с Кореей, которую Япония считала своей сферой влияния. l. l

l Уступка Японии по отношению к западным странам была резко отрицательно воспринята японским обществом, и с усилением милитаристских и экспансионистских кругов в Японии привела к Русскояпонской войне 1904- 1905

l Уступка Японии по отношению к западным странам была резко отрицательно воспринята японским обществом, и с усилением милитаристских и экспансионистских кругов в Японии привела к Русскояпонской войне 1904- 1905

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. l l предпосылки для возобновления реформаторского движения: Китай утратил влияние на некогда зависимые от него территории – Бирму, Аннам (Вьетнам), Корею, Непал, Канжут, Сиккит, о-ва Люцю (Рюкю) Китай лишился своих исконных земель – Тайваня, Сянгана (Гонконга), о-вов Пэнхулидао. Он вынужден был передать в «аренду» державам Цзяочжоувань, Цзюлун, Гуанчжоувань, Вэйхайвэй, Люйшунь (Порт-Артур), выделить в крупных китайских городах земельные участки под концессии и сеттльменты и предоставить иностранцам особые права. Это вызвало протест либерально настроенных слоев нации. Пик протеста пришелся на 1898 г.

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. l l предпосылки для возобновления реформаторского движения: Китай утратил влияние на некогда зависимые от него территории – Бирму, Аннам (Вьетнам), Корею, Непал, Канжут, Сиккит, о-ва Люцю (Рюкю) Китай лишился своих исконных земель – Тайваня, Сянгана (Гонконга), о-вов Пэнхулидао. Он вынужден был передать в «аренду» державам Цзяочжоувань, Цзюлун, Гуанчжоувань, Вэйхайвэй, Люйшунь (Порт-Артур), выделить в крупных китайских городах земельные участки под концессии и сеттльменты и предоставить иностранцам особые права. Это вызвало протест либерально настроенных слоев нации. Пик протеста пришелся на 1898 г.

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. предпосылки для возобновления реформаторского движения: l Китай лишился своих исконных земель – Тайваня, Сянгана (Гонконга), о-вов Пэнхулидао. Поражение в японо-китайской войне. l сданы в «аренду» державам Цзяочжоувань, Цзюлун, Гуанчжоувань, Вэйхайвэй, Люйшунь (Порт-Артур), выделены в крупных китайских городах земельные участки под концессии и сеттльменты и предоставлены иностранцам особые права. l

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. предпосылки для возобновления реформаторского движения: l Китай лишился своих исконных земель – Тайваня, Сянгана (Гонконга), о-вов Пэнхулидао. Поражение в японо-китайской войне. l сданы в «аренду» державам Цзяочжоувань, Цзюлун, Гуанчжоувань, Вэйхайвэй, Люйшунь (Порт-Артур), выделены в крупных китайских городах земельные участки под концессии и сеттльменты и предоставлены иностранцам особые права. l

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. l Это вызвало протест либерально настроенных слоев нации. l Пик протеста пришелся на 1898 г.

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. l Это вызвало протест либерально настроенных слоев нации. l Пик протеста пришелся на 1898 г.

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. Кан Ювэй, автор социальной теории «великого единения» . Родился в 1856 (1858) г. на юге Китая, в пров. Гуандун, в обедневшей помещичьей семье. l Главная проблема: как провести модернизацию страны и сохранить её культурную идентичность? l По разным источникам он то ли не смог в силу бедности получить образование, то ли наоборот, получил его, стал работать учителем в сельской школе. Много читал. l

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. Кан Ювэй, автор социальной теории «великого единения» . Родился в 1856 (1858) г. на юге Китая, в пров. Гуандун, в обедневшей помещичьей семье. l Главная проблема: как провести модернизацию страны и сохранить её культурную идентичность? l По разным источникам он то ли не смог в силу бедности получить образование, то ли наоборот, получил его, стал работать учителем в сельской школе. Много читал. l

Кан Ювэй (1858 -1927) l В 1884 -87 гг. работал над созданием учения о «Великом единении» , которое он изложил в «Книге о великом единении» («Датун шу»).

Кан Ювэй (1858 -1927) l В 1884 -87 гг. работал над созданием учения о «Великом единении» , которое он изложил в «Книге о великом единении» («Датун шу»).

Учение о великом единении Источник бед – частная собственность, пишет о преимуществах общественной собственности. Идеальное общество Великого единения: 1) планирование 2) не будет перепроизводства, не будет частной торговли. l 3) В политике будет общественное самоуправление. l 4) Как ликвидировать частную собственность? Ликвидировать институт брака и наследования имущества. Мужчины и женщины должны вступать в добровольные отношения, их дети – на полном государственном обеспечении. l l l

Учение о великом единении Источник бед – частная собственность, пишет о преимуществах общественной собственности. Идеальное общество Великого единения: 1) планирование 2) не будет перепроизводства, не будет частной торговли. l 3) В политике будет общественное самоуправление. l 4) Как ликвидировать частную собственность? Ликвидировать институт брака и наследования имущества. Мужчины и женщины должны вступать в добровольные отношения, их дети – на полном государственном обеспечении. l l l

Учение о великом единении Вывод: через 60 лет исчезнут семьи, частнособственнические отношения между мужем и женой и детьми и родителями. Крупное имущество (заводы, фабрики) после их смерти будет передано государству. Таким образом, через 100 лет будет достигнуто Великое единение. l Постепенно ликвидировать государство, через расширение республиканизма, расширение народных прав l

Учение о великом единении Вывод: через 60 лет исчезнут семьи, частнособственнические отношения между мужем и женой и детьми и родителями. Крупное имущество (заводы, фабрики) после их смерти будет передано государству. Таким образом, через 100 лет будет достигнуто Великое единение. l Постепенно ликвидировать государство, через расширение республиканизма, расширение народных прав l

Кан Ювэй. Биография. лидер реформаторского движения за в Китае на рубеже 19 -20 вв. l Родился 19 марта 1858 в уезде Наньхай провинции Гуандун. l Выходец из интеллигентной помещичьечиновничьей семьи, возводившей свою родословную к концу II тысячелетия до н. э. и насчитывавшей 13 поколений ученых. l С детства проявил экстраординарные умственные способности. l

Кан Ювэй. Биография. лидер реформаторского движения за в Китае на рубеже 19 -20 вв. l Родился 19 марта 1858 в уезде Наньхай провинции Гуандун. l Выходец из интеллигентной помещичьечиновничьей семьи, возводившей свою родословную к концу II тысячелетия до н. э. и насчитывавшей 13 поколений ученых. l С детства проявил экстраординарные умственные способности. l

Как Ювэй. Биография. 1858 -1927. l l l Сторонник конфуцианства и неоконфуцианства (Лу Цзю Юань- 12 в. , Ван Ян Мина – 15 в.) 1879 г. – первое посещение Гонконга, интерес к Западу Не смог сдать экзамен на степень шэнь ши 1885 г. начинает работу над книгой о великом единении 1888 г. – первый меморандум о необходимости реформ

Как Ювэй. Биография. 1858 -1927. l l l Сторонник конфуцианства и неоконфуцианства (Лу Цзю Юань- 12 в. , Ван Ян Мина – 15 в.) 1879 г. – первое посещение Гонконга, интерес к Западу Не смог сдать экзамен на степень шэнь ши 1885 г. начинает работу над книгой о великом единении 1888 г. – первый меморандум о необходимости реформ

Проекты реформ Кан Ювэя l l l l l активное привлечение на службу китайских эмигрантов, проживающих за границей, перенесение столицы из Пекина в более древний Сиань, выпуск государственным банком бумажных денег, чеканку разменной монеты, создание государственной почтовой системы, превращение конфуцианства в полноценную общегосударственную религию создание при императоре выборного совещательного органа. рекомендовал повторить опыт японской "революции Мэйдзи" (1867 -1868) и реформ Петра I, план переселения китайцев в Бразилию для основания ими там Нового Китая.

Проекты реформ Кан Ювэя l l l l l активное привлечение на службу китайских эмигрантов, проживающих за границей, перенесение столицы из Пекина в более древний Сиань, выпуск государственным банком бумажных денег, чеканку разменной монеты, создание государственной почтовой системы, превращение конфуцианства в полноценную общегосударственную религию создание при императоре выборного совещательного органа. рекомендовал повторить опыт японской "революции Мэйдзи" (1867 -1868) и реформ Петра I, план переселения китайцев в Бразилию для основания ими там Нового Китая.

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. создать университет в Пекине и учебные заведения западного образца в провинции, l отменить традиционную систему экзаменов на ученые степени, l учредить принятие государственного бюджета, провести модернизацию армии и флота, l преобразование административной системы и другое l

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. создать университет в Пекине и учебные заведения западного образца в провинции, l отменить традиционную систему экзаменов на ученые степени, l учредить принятие государственного бюджета, провести модернизацию армии и флота, l преобразование административной системы и другое l

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. Реформаторов поддержал Гуансюй и начался период «ста дней реформ» (11 июня- 21 сентября 1898 г.) l Конец этой реформаторской деятельности положили предательство генерала Юань Шикая (1859 -1916) и дворцовый переворот вдовствующей императрицы Цыси (1835 -1908), поместившей Гуансюя под домашний арест и узурпировавшей власть. l Кан Ювэю, приговоренному к смерти, удалось скрыться с помощью англичан в Гонконге. l Шесть других руководителей партии реформ, в том числе Тань Сытун (1865 -1898) и брат Кан Ювэя Кан Юпу (1867 -1898), были казнены без суда и следствия в сентябре того же года. l

Движение за реформы Китае в конце 19 века. Кан Ю Вэй. Реформаторов поддержал Гуансюй и начался период «ста дней реформ» (11 июня- 21 сентября 1898 г.) l Конец этой реформаторской деятельности положили предательство генерала Юань Шикая (1859 -1916) и дворцовый переворот вдовствующей императрицы Цыси (1835 -1908), поместившей Гуансюя под домашний арест и узурпировавшей власть. l Кан Ювэю, приговоренному к смерти, удалось скрыться с помощью англичан в Гонконге. l Шесть других руководителей партии реформ, в том числе Тань Сытун (1865 -1898) и брат Кан Ювэя Кан Юпу (1867 -1898), были казнены без суда и следствия в сентябре того же года. l

Следующие шестнадцать лет Кан Ювэй провел в эмиграции, странствуя по миру. Продолжая возлагать надежды на уан Сюя, l в 1899 в Канаде он основал Партию защиты императора (Бао хуан дан). После свержения империи в 1911 Кан Ювэй выступал за ее восстановление на конституционной основе и участвовал в провалившихся попытках реставрации в 1917 и 1924. l В опубликованном в 1915 проекте первой конституции Китайской Республики провозглашалась институциализация конфуцианства как государственной религии, однако эта конституция не была принята. l

Следующие шестнадцать лет Кан Ювэй провел в эмиграции, странствуя по миру. Продолжая возлагать надежды на уан Сюя, l в 1899 в Канаде он основал Партию защиты императора (Бао хуан дан). После свержения империи в 1911 Кан Ювэй выступал за ее восстановление на конституционной основе и участвовал в провалившихся попытках реставрации в 1917 и 1924. l В опубликованном в 1915 проекте первой конституции Китайской Республики провозглашалась институциализация конфуцианства как государственной религии, однако эта конституция не была принята. l

Кан Ювэй. Биография. 1858 -1927 l. В конце жизни он оказался всеми покинут, и в разочаровании от неуспеха грандиозных замыслов сам стремился отрешиться от мира в "небесном странствии" (тянь ю), но умер от пищевого отравления в г. Циндао провинции Шаньдун 31 марта 1927. (http: //dic. academic. ru/dic. nsf/enc_colier/26 24/%D 0%9 A%D 0%90%D 0%9 D#sel=)

Кан Ювэй. Биография. 1858 -1927 l. В конце жизни он оказался всеми покинут, и в разочаровании от неуспеха грандиозных замыслов сам стремился отрешиться от мира в "небесном странствии" (тянь ю), но умер от пищевого отравления в г. Циндао провинции Шаньдун 31 марта 1927. (http: //dic. academic. ru/dic. nsf/enc_colier/26 24/%D 0%9 A%D 0%90%D 0%9 D#sel=)

Поражение 100 дней реформ l l l 21 сентября 1898 г. произошел реакционный переворот: Гуансюй был арестован, просидел в тюрьме 10 лет до своей смерти в 1908 г. Цыси обрела полноту власти. Кан Ювэй и Лян Цичао бежали в Японию. Многие реформаторы были казнены и арестованы.

Поражение 100 дней реформ l l l 21 сентября 1898 г. произошел реакционный переворот: Гуансюй был арестован, просидел в тюрьме 10 лет до своей смерти в 1908 г. Цыси обрела полноту власти. Кан Ювэй и Лян Цичао бежали в Японию. Многие реформаторы были казнены и арестованы.

Поражение 100 дней реформ l Причины поражения? l 1) боязнь демократии, l 2) верхушечный характер реформ, l 3) монархизм общества, l 4)слабость либеральных слоев в Китае.

Поражение 100 дней реформ l Причины поражения? l 1) боязнь демократии, l 2) верхушечный характер реформ, l 3) монархизм общества, l 4)слабость либеральных слоев в Китае.

Восстание ихэтуаней 1899 -1901 гг. Тайное общество «Кулак во имя справедливости и согласия» - тайное общество Ихэцюань. Против Цинов и против иностранцев. l Большое внимание уделяли военноспортивной подготовке, боевым искусствам (ушу): в Европе их называли «боксёрами» . l Ксенофобия: во всех бедах винили иностранцев, миссионеров, которые критиковали традиционную кит. религию l

Восстание ихэтуаней 1899 -1901 гг. Тайное общество «Кулак во имя справедливости и согласия» - тайное общество Ихэцюань. Против Цинов и против иностранцев. l Большое внимание уделяли военноспортивной подготовке, боевым искусствам (ушу): в Европе их называли «боксёрами» . l Ксенофобия: во всех бедах винили иностранцев, миссионеров, которые критиковали традиционную кит. религию l

Святые 222 мученика православной церкви, погибшие в Пекине в период восстания беспощадно истребляли иностранцев, прежде всего христианских миссионеров, а также китайцев принявших христианство, или просто продажных чиновников. l неприятие «уродливой» технократической цивилизации современности. l

Святые 222 мученика православной церкви, погибшие в Пекине в период восстания беспощадно истребляли иностранцев, прежде всего христианских миссионеров, а также китайцев принявших христианство, или просто продажных чиновников. l неприятие «уродливой» технократической цивилизации современности. l

ихэтуане l уничтожали все здания иностранного типа, паровозы и вагоны, разбирали железнодорожные пути, рубили телеграфные столбы, ломали машины, уничтожали трофейное оружие, собирали и сжигали европейскую одежду. l мечты об имущественном равенстве

ихэтуане l уничтожали все здания иностранного типа, паровозы и вагоны, разбирали железнодорожные пути, рубили телеграфные столбы, ломали машины, уничтожали трофейное оружие, собирали и сжигали европейскую одежду. l мечты об имущественном равенстве

l Особенность: активное участие женщин и детей. Считалось, что женщинам в гораздо большей степени, чем мужчинам, подвластна магическая сила, и они охотно присоединялись к повстанцам и создавали свои объединения и отряды. Один из них носил название «Хундэнчжао» (Свет красного фонаря), потому что его члены действовали только по ночам. Руководительницу этого подразделения ихэтуаней звали Хуан Лянь. Она родилась в семье лодочника и до восстания была известна как женщина легкого поведения. В период восстания ей было немногим более 30 лет. Ее считали колдуньей, знахаркой, способной излечивать самые тяжелые раны.

l Особенность: активное участие женщин и детей. Считалось, что женщинам в гораздо большей степени, чем мужчинам, подвластна магическая сила, и они охотно присоединялись к повстанцам и создавали свои объединения и отряды. Один из них носил название «Хундэнчжао» (Свет красного фонаря), потому что его члены действовали только по ночам. Руководительницу этого подразделения ихэтуаней звали Хуан Лянь. Она родилась в семье лодочника и до восстания была известна как женщина легкого поведения. В период восстания ей было немногим более 30 лет. Ее считали колдуньей, знахаркой, способной излечивать самые тяжелые раны.

l Дети 10 – 12 лет также охотно вступали в ряды ихэтуаней. Во время боя они, как правило, шли впереди основных сил. Существовали и чисто детские отряды, а дети-медиумы, находившиеся в контакте со сверхъестественными силами и призывающие к борьбе с инородцами, пользовались наибольшим авторитетом у населения.

l Дети 10 – 12 лет также охотно вступали в ряды ихэтуаней. Во время боя они, как правило, шли впереди основных сил. Существовали и чисто детские отряды, а дети-медиумы, находившиеся в контакте со сверхъестественными силами и призывающие к борьбе с инородцами, пользовались наибольшим авторитетом у населения.

ихэтуане l ихэтуане разбивали даже электрические лампы и часы, расправлялись с теми, у кого находили пенсне, папиросы, иностранные зонты и иностранные носки.

ихэтуане l ихэтуане разбивали даже электрические лампы и часы, расправлялись с теми, у кого находили пенсне, папиросы, иностранные зонты и иностранные носки.

Восстание ихэтуаней l l l l 1898 г. – на северо-западе Шаньдуна появились ихэтуане, в основном на территории германских концессий. Громили миссии Привлекали на свою сторону деревенскую бедноту Летом 1900 г. – в Пекине и Тяньцзине Западные страны готовились к войне с ихэтуанями, называли их террористами ЦЫСИ сначала поддержала ихэтуаней против иностранцев Авг. 1900 г. 10 иностранных государств начали вторжение в Китай

Восстание ихэтуаней l l l l 1898 г. – на северо-западе Шаньдуна появились ихэтуане, в основном на территории германских концессий. Громили миссии Привлекали на свою сторону деревенскую бедноту Летом 1900 г. – в Пекине и Тяньцзине Западные страны готовились к войне с ихэтуанями, называли их террористами ЦЫСИ сначала поддержала ихэтуаней против иностранцев Авг. 1900 г. 10 иностранных государств начали вторжение в Китай

Подавление восстания ихэтуаней l Англия, Франция, США, Япония, Россия, Италия, Германия и … даже ослабленная не имевшая ни одной заморской колонии, Австро-Венгрия приняли участие в интервенции против ихэтуаней; l Правительство Цыси предало ихэтуаней участвовало в подавлении восстания

Подавление восстания ихэтуаней l Англия, Франция, США, Япония, Россия, Италия, Германия и … даже ослабленная не имевшая ни одной заморской колонии, Австро-Венгрия приняли участие в интервенции против ихэтуаней; l Правительство Цыси предало ихэтуаней участвовало в подавлении восстания

Подавление восстания ихэтуаней l западные армии в течение нескольких дней разграбили Пекин, опустошив все сокровищницы. Особенно пострадали императорские дворцы, хранившие множество уникальных вещей и произведений культуры.

Подавление восстания ихэтуаней l западные армии в течение нескольких дней разграбили Пекин, опустошив все сокровищницы. Особенно пострадали императорские дворцы, хранившие множество уникальных вещей и произведений культуры.

Восстание ихэтуаней l Авг. 1900 г. зап. Войска разграбили пекин. Цыси и Гуансюй бежали из города. l Ли Хун Чжан: переговоры с иностранцами l О чем договорились?

Восстание ихэтуаней l Авг. 1900 г. зап. Войска разграбили пекин. Цыси и Гуансюй бежали из города. l Ли Хун Чжан: переговоры с иностранцами l О чем договорились?

Восстание ихэтуаней l «Боксёрский протокол» l На пять лет отменены экзамены на степень для чиновников в тех провинциях, которые поддержали ихэтуаней (месть им) l Контрибуция ок. 13 тыс. тонн серебра

Восстание ихэтуаней l «Боксёрский протокол» l На пять лет отменены экзамены на степень для чиновников в тех провинциях, которые поддержали ихэтуаней (месть им) l Контрибуция ок. 13 тыс. тонн серебра