Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой «Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы». Вы вспомните понятие биосферы, узнаете, что такое экология. Учитель расскажет о том, как экологические факторы воздействуют на организмы в различных средах жизни на Земле.

БИОЛОГИЯ

Диплом Диплома Учебное Место Перпиньян Доступно. Начальное обучение Непрерывное образование. . Степень бакалавра в области наук о науке и здравоохранении под названием «Науки о жизни и земле» - это общее образование, ведущее к приобретению фундаментальных навыков по трем дисциплинам: биологии, химии и геонаукам, которые составляют общее ядро первых трех семестров. первоначальный позволит каждому учащемуся выбрать в течение следующих трех семестров, согласно его профессиональному проекту, один из трех следующих курсов: Биология Экология, Науки Окружающей Среды или Геонауки.

9 КЛАСС

Тема: основы экологии

Урок 54. Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы

Анисимов Алексей Станиславович,

учитель биологии и химии,

Москва, 2012

Исследователи встречают живых существ в самых экстремальных местах. Так, в Сахаре живет пустынная лисичка – фенек. С помощью своих огромных ушей она прекрасно слышит движение мелких ящериц и избавляется от излишков тепла. Совсем близко к поверхности кожи ее уши пронизаны густой сетью мельчайших кровеносных сосудов, и ветер охлаждает омывающую их кровь. Другие виды – рыбы, амфибии, рептилии – устойчивы к замораживанию. Третьи, в частности, некоторые виды рыб и креветок, выдерживают давление в восемь тонн на километровых глубинах Марианской впадины. И это еще далеко не всё, что мы можем узнать об экстремальных средах жизни организмов, – к настоящему времени изучено менее 5% биоразнообразия планеты. Может быть, именно вам предстоит открыть новые виды.

Обязательные предметы укрепляют навыки учащихся в области популяционной биологии, биологии организмов, клеточной биологии, микробиологии, молекулярной биологии и генетики в царствах животных и растений, а также изучения взаимодействия между живыми существами и их окружающей средой биотический и абиотический. Это касается наземной и морской среды.

Многодисциплинарный курс по экологическим наукам объединяет опыт в трех ключевых областях - «Химия, биология и геология» для комплексного подхода к пониманию экологических проблем, начиная с глубоких знаний о наземной и морской среде посредством биологии организмов. микробиологии и экологии, а также осадочной геологии и эволюционной палеонтологии. Это продолжается с приобретением инструментов, необходимых для анализа окружающей среды.

Биосфера – это пространство нашей планеты, которое заселено живыми организмами (существами).

Пространство это неоднородно, и живые существа встречаются в воде, высоко в воздухе, в толще почвы и т. д.

Для каждого организма характерна своя среда обитания – всех их объединяет понятие экологии . В быту это слово употребляют, когда речь идет о неблагоприятных условиях среды (в таких случаях говорят: «здесь плохая экология»). Но на самом деле экология не может быть ни плохой, ни хорошей, потому что это наука. Она изучает то, что окружает живой организм. В переводе с греческого слово «экология» означает буквально: «наука о доме».

Основы геонауки изучаются и применяются к региональным исследованиям, основанным на морских, прибрежных и морских полевых поездках. Архитектура учебного предложения позволяет ученику ориентироваться на выбранную область. Преподаваемые открытия также будут предоставляться на протяжении всего курса, такие как языки, исследовательские стажировки или рабочие места, позволяющие учащимся получить всестороннюю подготовку.

Эти два сектора часто разделяются. Но сегодня ясно, что овладение этими двумя аспектами биологии, по крайней мере, существенно, если не важно, для доступа к профессиям, связанным с исследованиями или управлением живыми ресурсами. Эта двойная компетенция является основной образовательной целью Биология - степень экологии.

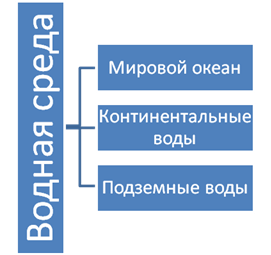

Соответственно, для каждого живого организма дом – это привычная природная среда. Таких сред всего четыре: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная. То есть живые существа также могут являться средой обитания для множества организмов.

Каждое существо тесно связано со своей средой обитания, оно воздействует на эту среду, и, соответственно, среда воздействует на организм. Все действия среды, влиянию которых подвергаются организмы, называются экологическими факторами. Их можно оценить и измерить.

Курс «Экологические науки» является инновационным, поскольку он опирается на три дисциплины, преподаваемые классически по-отдельности. Но освоение экологических проблем требует многодисциплинарных навыков и главной цели этого курса и позволяет студентам приобретать знания об интерфейсах в области химии, геофизики и биологии для глобального подхода.

Этот курс основан на аспектах, связанных с региональными особенностями, с помощью полевых поездок в Пиренеях и Корбье. Береговая линия Руссильона берется в качестве примера для вопросов, связанных с эрозией и осадочной динамикой. Современные методы разведки морской среды приближаются практически к морским прогулкам. Каждый семестр делится на единицу обучения. Методы проверки знаний проголосовываются центральными советами в первый месяц после начала учебного года, эти методы публикуются в экзаменационных центрах.

Экологические факторы подразделяют на 3 группы:

Абиотические факторы не связаны с воздействием других живых существ, что следует из названия: «а» – «отрицание», «биос» – «живой»; то есть влияние неживой природы (http://spb. ria. ru/Infographics/20120319/497280871.html):

Степень лицензии дает право на продолжение. В инженерной школе. Экологический химический техникТехнический техник-технологГидрологический технолог Техник по водоподготовкеЛабораторный технологХигер по охране окружающей среды. Регистрирующий специалист по биологическим методам, старший геохимик-техникПоличный техникТехник по контролю загрязнения и управлению отходами. Техник по обеспечению качества. Техник-химик в исследованиях почв и анализе или геологоразведке. Техник по управлению природными ресурсами.

Инженер по изучению методов экспериментальной установки или животного. Некоторые примеры организаций и агентств, в которых работают специалисты в области наук о жизни и Земле, и ссылки на профессиональные ассоциации. Может быть, мы об этом недостаточно говорим, но, наверное, пора всем нам осознать состояние нашей планеты.

2. Биотические факторы

![]()

Это воздействие человека на все возможные среды обитания. В современном мире практически вся живая природа испытывает сильнейшее влияние человеческой деятельности.

Это наше благополучие, которое поставлено на карту, когда на краю пляжа мы, например, позволяем нашим бутербродам или бутылкам воды. Если планета пойдет не так, мы будем плохо, как и все другие живые существа. Мы подвергли опасности самих себя и животных, подвергая опасности планету. Просто сделайте подсчет: сегодня, в западных странах, каждый человек каждый день производит 1, 95 кг отходов, цифры говорят сами за себя!

Еще одна черепаха, которая не могла нормально расти.

В Индонезии серфинг подобен этому.

Это животное было убито всем мусором. ![]()

В Гонконге есть стена, представляющая город без впечатляющей волны загрязнения для туристов.

Аист застрял в полиэтиленовом пакете.

При этом силы человеческого воздействия зачастую превосходят воздействия природные.

При этом силы человеческого воздействия зачастую превосходят воздействия природные.

Среду жизни конкретного организма формирует совокупность экологических факторов.

Водная среда

Этот ребенок проводит каждое утро на краю этого пляжа, чтобы найти отходы, которые он мог бы переработать, чтобы продать их и помочь своей семье.

Условия жизни пингвинов.

Птица попала в масло.

Маленький мальчик купается в воде, переполненной мусором в Индии.

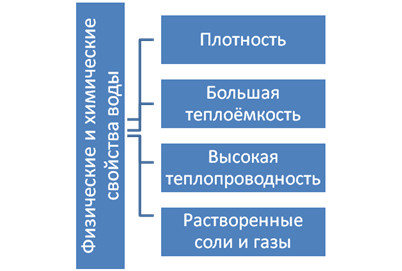

Условия жизни в разных водах различны, что накладывает свой отпечаток на водных обитателей, то есть гидробионтов.

Условия жизни в этой среде определяются физическими и химическими свойствами воды:

Температурные колебания в водной среде невелики, что, в некотором роде, облегчает жизнь ее обитателей.

Заброшенное нефтяное месторождение в Калифорнии. Он разрабатывает форму чужой жизни, подходящую для внеземного мира. Отразите факторы окружающей среды, которые делают Землю пригодной для жизни и сопоставляются с другими мирами в нашей Солнечной системе. Используйте свое творчество для создания чужой формы жизни, которая соответствует конкретным условиям окружающей среды внеземного мира в нашей Солнечной системе.

Поощрение творческого мышления, экологической осведомленности и чувства глобального гражданства. Изучите нашу Солнечную систему и узнайте о земных условиях на других планетах. . Студенты в процессе своей деятельности. Они объяснят, какие условия делают Живую Землю возможной; Они будут знать различные среды на нашей планете и, по крайней мере, еще один мир в Солнечной системе; Они разработают форму чужой жизни, подходящую для конкретных условий окружающей среды в внеземном мире и объяснят ее адаптацию. Понимание учеников того, какие характеристики должны иметь причудливую форму жизни, чтобы выжить в выбранной внеземной среде, можно оценить, наблюдая за презентациями студентов на шаге. Спросите студентов, что произойдет с людьми, если изменится окружающая среда на Земле в частности. Попросите учащихся предоставить примеры элементов жизненного стиля из разных сред и объяснить, почему они считают это необходимым для выживания. Это можно было бы сделать как домашнее обычное упражнение, попросив учащихся подготовить плакат или презентацию. Жизнь можно найти почти везде на Земле, от полюсов до экватора, от морского дна до километров под поверхностью, от сухих долин до грунтовых вод.

Наземно-воздушная среда

Самая сложная для жизни: это среда контрастов, резких перепадов температур (http://spb. ria. ru/Infographics/20120413/497563549.html), изменения погодных условий, неравномерного распределения влаги и света. Отличается обилием воздуха. Поэтому существа, которые населяют наземно-воздушную среду, называются аэробионтами.

Самая сложная для жизни: это среда контрастов, резких перепадов температур (http://spb. ria. ru/Infographics/20120413/497563549.html), изменения погодных условий, неравномерного распределения влаги и света. Отличается обилием воздуха. Поэтому существа, которые населяют наземно-воздушную среду, называются аэробионтами.

За последние 3, 7 миллиарда лет жизнь на Земле приспособилась практически к любой мыслимой среде. Но что делает Землю настолько подходящей для поддержания жизни? Земля находится в «жилой зоне» нашей Солнечной системы, которая представляет собой узкую полосу, внутри которой может быть жидкая вода. Если бы Земля была ближе к Солнцу, ее океаны испарялись, предотвращая существование жизни, как мы ее знаем. Если бы наша планета двигалась дальше от Солнца, океаны замерзли, а водный цикл, который позволил бы жизни, отсутствовал бы.

«Жилая площадь» не ограничивается нашей Солнечной системой: это область вокруг каждой звезды, где температура «правильная» для существования жидкой воды. Эти районы не так круты, чтобы сделать его обледенением или настолько горячим, чтобы он кипел. Для более теплых звезд жилая зона находится дальше от звезды, а для более холодных - ближе.

Наземно-воздушная среда по своим физико-химическим условиям считается наиболее суровой по отношению к населяющим ее организмам. Несмотря на это, жизнь на суше достигла очень высокого уровня – как по общей массе организмов, так и по их разнообразию.

Почвенная среда

![]() Почвенная среда – рыхлый поверхностный слой литосферы, переработанный деятельностью живых существ и климатических факторов.

Почвенная среда – рыхлый поверхностный слой литосферы, переработанный деятельностью живых существ и климатических факторов.

Вода важна для жизни? На Земле нам еще нужно найти тело, которое не нуждается в воде, чтобы выжить. Вода действует как растворитель, так и как механизм распределения, растворяя необходимые пищевые продукты и питательные вещества из продуктов питания и доставляя их клеткам. Поэтому удивительно, что вода составляет около 60% наших тел, и мы не можем сделать это уже более нескольких дней. Вода также поддерживает жизнь другими способами: мы используем ее для выращивания, содержания скота, мытья пищи.

Земные океаны также помогают регулировать климат планеты, поглощая тепло летом и освобождая его в течение зимы. Кроме того, те же самые океаны являются домом для бесчисленных растений и животных. Однако у нас недостаточно информации, чтобы сказать, может ли жизнь существовать без воды. Мы точно знаем, что жизнь на Земле не может.

Это особая среда обитания, пронизанная порами, которые содержат влагу и воздух. В нее постоянно поступают отмершие растительные массы и трупы мелких и крупных животных, а также всевозможные выделения живых организмов. Всё это является богатым источником для почвенных организмов. Поэтому почвенная среда населена множеством видов бактерий, грибов, водорослей и животных. Она пронизана корнями растений (http://www. bbc. co. uk/russian/liveplanet/habitat/2011/03/110308_v_stunning_seasonal_forest. shtml). Почвенный воздух всегда насыщен водяными парами, так что обитателям почвы не грозит высыхание. С глубиной уменьшается размах колебаний температуры: летом в почве прохладнее, а зимой – теплее, чем на поверхности. Обитателей почвы еще называют эдафобионтами, или геобионтами (от греч. «эдафос» – «почва» либо «гео» – земля).

Серьезность притягивает как живые, так и неживые предметы к поверхности Земли и не позволяет им улетать в космос. Он также сохраняет нашу атмосферу, не позволяя им распространяться в космос. Многие миры Солнечной системы меньше Земли и имеют более низкую гравитацию. Таким образом, объекты «легче» в этих мирах. Другие планеты больше Земли и имеют большую гравитацию, что может сильно повлиять на окружающую среду этих миров: например, давление на поверхность гигантского гиганта настолько интенсивное, что любая форма жизни будет раздавлена за несколько секунд.

Организменная среда

Один из главных факторов жизни у водоемов – это низкое содержание кислорода. В 1 л воды его содержится не более 10 мл, почти в 21 раз меньше, чем в воздухе.

в 1 л воды растворяется не более 10 мл кислорода

С повышением температуры воды уровень кислорода падает, поэтому в водоемах возникают так называемые заморы – массовое вымирание рыб или позвоночных от удушья. Из-за сильного поглощения водой солнечных лучей фотосинтез у растений может происходить только в верхних слоях. Даже в самых чистых водах водоросли обычно не живут глубже 150-200 м, тогда как животные обитают на самых больших глубинах.

Преимущества наземно-воздушной среды

Воздух имеет низкую плотность и плохо поддерживает тело.

Поэтому наземно-воздушную среду освоили только те группы организмов, которые выработали хорошую скелетную опору, то есть высшие растения, позвоночные, насекомые. Зато эта среда отличается высоким содержанием кислорода и солнечного света, что дает все возможности для интенсивного обмена веществ.

Виды симбионтов

Симбиоз – довольно широкое понятие, которое обозначает сожительство разных видов. Оно может быть как взаимовыгодным, так и выгодным только для одного из участников взаимодействия.

Мутуализм – это взаимовыгодное существование организмов разных видов. Типичный пример: взаимодействие грибницы и корневой системы сосновых деревьев. Гриб получает органические продукты от дерева, а взамен помогает дереву усваивать элементы из почвы, которые без помощи гриба растение усвоить не в состоянии.

Мутуализм – это взаимовыгодное существование организмов разных видов. Типичный пример: взаимодействие грибницы и корневой системы сосновых деревьев. Гриб получает органические продукты от дерева, а взамен помогает дереву усваивать элементы из почвы, которые без помощи гриба растение усвоить не в состоянии.

Другой пример: кишечные бактерии, которые используют питательные вещества кишечника, взамен значительно облегчая процесс пищеварения.

Комменсализм – сожительство организмов разных видов, при котором один организм получает пользу, ничего не принося взамен другому. Например, некоторые виды рыб прячутся от хищников между щупалец ядовитых медуз. У растений – молодые растения одного вида, например, сосна использует тень от взрослого растения другого вида для развития, так как молодые сосны почти не могут расти без затенения.

1. Какие вы можете назвать среды обитания живых организмов?

2. Выделите основные экологические факторы для различных организмов.

3. Почему наземно-воздушная среда считается самой сложной для жизни?

4. Что такое симбиоз? Всегда ли сожительство живых организмов является взаимовыгодным?

1. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. – М.: Дрофа, 2009.

2. Пасечник В. В., Каменский А. А., Криксунов Е. А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 класса, 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002.

3. Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. Основы общей биологии. 9 класс: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений/ Под ред. проф. И. Н. Пономаревой. – 2-е изд.,перераб. – М.: Вентана-Граф, 2005

Все разнообразие природных условий, которое встречается на Земле, называют средой жизни. Из среды организмы получают все необходимое для жизни и в нее выделяют продукты своего обмена веществ. На нашей планете живые организмы освоили четыре среды жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную.

Таким образом, своеобразие условий каждой среды жизни обусловило своеобразие живых организмов, свойственное разным средам. У всех организмов в процессе эволюции выработались специфические, морфологические, физиологические, поведенческие и другие приспособления к обитанию в своей среде. Все среды жизни, обеспечивая необходимыми условиями живущие в них организмы, постоянно претерпевают существенные изменения от жизнедеятельности этих организмов.

Влияние среды на организмы обычно оценивают через отдельные факторы. Под экологическими факторами понимается любой элемент или условие среды, на которые организмы реагируют приспособительными реакциями или адаптациями. Каждая из сред обитания отличается особенностями воздействия экологических факторов. Все многообразие экологических факторов подразделяют на три группы – абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические факторы – компоненты неживой природы. К ним относят: климатические (свет, температура, влажность, ветер, давление и др.), геологические (землетрясения, извержения вулканов, движение ледников, радиоактивное излучение и др.), эдафические или почвенные (плотность, структура, состав почвы), гидрологические (вода, течение, соленость, давление) и другие. Биотические факторы – факторы живой природы. В зависимости от воздействующего организма биотические факторы делят на фитогенные (влияние растений), зоогенные (животных), микробогенные (микроорганизмы), микогенные (грибы). Влияние биотических факторов вызывает рядприспособительных реакций со стороны растений и животных. Антропогенные факторы – факторы человеческой деятельности. Человек вызывает серьезные изменения в биогеоценозах. При этом изменения, производимые им, создают для одних видов благоприятные условия развития, а для других – неблагоприятные. В результате между видами возникают новые численные отношения, перестраиваются пищевые цепи, появляются приспособления, необходимые для существования организмов в измененной среде.

Таблица 9.1

Сравнительная характеристика сред жизни и адаптации к ним живых организмов

Экологические факторы могут оказывать на организм прямое действие и косвенное, положительное и отрицательное; они обладают различной изменчивостью во времени и в пространстве. Одни из них относительно постоянны (солнечная радиация, соленость океана), другие очень изменчивы (температура и влажность воздуха). Изменения факторов среды могут быть периодическими и непериодическими. Экологические факторы оказывают на живые организмы различные воздействия: ограничивающее (делают невозможным существование в данных условиях), раздражающее (вызывают биохимические и физиологические адаптации), модифицирующее (вызывают морфологические и анатомические изменения организмов), сигнальное (информируют об изменениях других факторов среды). Каждый экологический фактор характеризуется определенными количественными показателями (силой и диапазоном действия). Диапазон определяется как отрезок (амплитуда) в действии фактора, конкретный для каждого организма. Поэтому фактор имеет начальную границу действия, то есть порог включения фактора, и конечную, «верхнюю» границу действия фактора. Благоприятная сила воздействия называется оптимальной зоной экологического фактора или оптимумом. Угнетающее действие (максимальное или минимальное) называется зоной пессимума. Экологические факторы обычно действуют не поодиночке, а целым комплексом. При этом действие одного какого-либо фактора зависит от уровня действия других. Необходимо отметить, что совокупность факторов действует сильнее всего на те фазы развития организмов, которые имеют наименьшую экологическую валентность – минимальную способность к приспособлению.