Назад

Вперёд

Назад

Вперёд

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цель: расширить знания учащихся об устном народном творчестве.

Задачи:

- познакомить учащихся с истоками сказки и её основными видами;

- развить и укрепить стремление к чтению фольклорных произведений;

- привить любовь к чтению;

- систематизировать знания учащихся.

Форма: познавательный час

Оборудование.

- Компьютер, проектор, сканер, принтер, экран.

- Электронная презентация, переход слайда к слайду по щелчку.

1. Слайд. Русские народные сказки.

Мир сказок удивителен. Разве можно представить себе нашу жизнь без сказки?

Что такое сказка? Подберём однокоренные слова: сказка, сказывать, рассказывать. Получается сказка - это устный рассказ о чем-либо.

Чем же отличается рассказ от сказки и всякий ли рассказ является сказкой? (Выслушать мнения учащихся).

Сказка или казка, байка, побасенка (древнейшее её название “басень”- от слова “баять”, “говорить”) - это устный рассказ о таких событиях, которые в жизни произойти не могут, потому что они невероятны и фантастичны. Если собеседнику не верят, ему так и говорят: “Не рассказывай мне сказки”. Получается, что сказки говорят не правду, обманывают. А нас с детства учат, что обманывать нехорошо.

Сказка - это не просто развлечение. Она рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни, учит быть добрыми и справедливыми, защищать слабых, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Сказка учит быть преданным, честным, высмеивает наши пороки: хвастовство, жадность, лицемерие, лень... Учит без скучных наставлений, просто показывает, что может произойти, если человек поступает плохо, не по совести. Вспомним пословицу “Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок ”.

На протяжении столетий сказки передавались устным путем. Один человек придумал сказку, рассказал другому, тот человек что-то добавил от себя, пересказал третьему и так далее. С каждым разом сказка становилась все лучше и интереснее. Получается, что сказку придумал не один человек, а много разных людей, народ, поэтому её и стали называть - “народная”.

В сказке всегда хороший конец. Побеждает тот, кто любит свой народ, почитает родителей, уважает старших, хранит верность любимому человеку, тот, кто добр, справедлив, скромен и честен.

2. Слайд. Возникли сказки в глубокой древности.

Возникли сказки в глубокой древности. Они представляли собой рассказы охотников, звероловов и рыбаков. В сказках - звери, деревья и травы разговаривают как люди. Почему они разговаривают? Почему брошенный гребень превращается в лес? Почему отец, умирая, завещает сыну Сивку-бурку?

Древний человек не мог объяснить явления природы. Он не понимал, почему день сменяет ночь, а ночь сменяет день. Почему светит солнце, а потом вдруг льет дождь? Ветер ему казался живым - то плачущим, то стонущим, то жалующимся на судьбу, то безудержно весёлым. Казалось, что в раскатах грома звучит чей-то грозный голос, а молния - это стрела, как те стрелы, которыми охотники убивают зверя, но только огненная и направленная рукой неведомого существа. Возможно светлячки, кружащиеся в вечернем воздухе, представлялись им крылатыми феями. В бескрайних, дремучих лесах древнего человека подстерегали дикие звери. Всё наводило страх и заставляло думать, что всё в природе живет и движется, имеет свой разум.

Человек отождествлял (тождество - полное сходство) себя с природой и считал, что животные могут разговаривать, деревья двигаться, что солнце, луна, тучи тоже живые существа, а значит, могут приносить как пользу, так и вред. Будучи бессильным перед природой, он стал поклоняться огню, солнцу, деревьям, животным. Ощущая себя частицей природы, человек искал защиты у неё, но в тоже время стремился защититься от неё.

Древний человек поклонялся своим умершим предкам. Смерть была необъяснимой загадкой. Считалось, что человек не умирает, а лишь переселяется (он или его душа) в другой мир. Поэтому умерший человек в представлении древних людей - это живой человек, обладающий сверхъестественной силой. Поэтому и ведёт разговор умерший отец со своим сыном в сказке “Сивка-Бурка”.

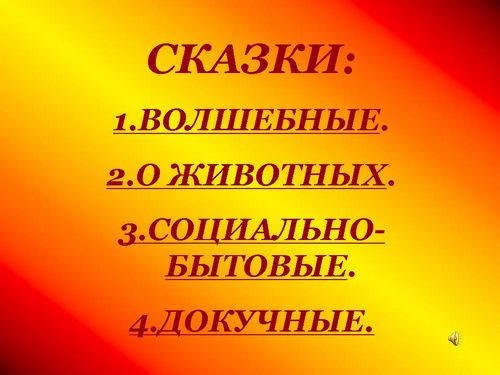

3. Слайд. Виды сказок.

Сказки можно поделить на несколько видов (типов):

- Волшебные.

- О животных.

- Социально-бытовые.

- Докучные.

Волшебные сказки начинаются обычно так: “В некотором царстве, в некотором государстве...”, “Жили да были...”. Кончается сказка богатым свадебным пиром и присловьем: “Я там был, мед - пиво пил, по усам текло, а в рот не попало” или “Стали они жить - поживать и добра наживать”.

Волшебные сказки (подводим курсор к данному названию и щелчком мышки переходим на 4 слайд).

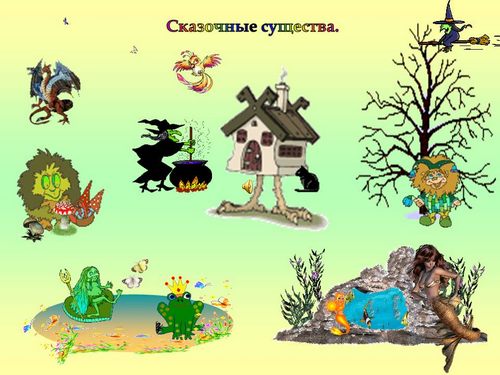

4. Слайд. Сказочные существа (анимационные картинки внутри слайда появляются автоматически, последняя анимационная картинка - жар птица).

В волшебной сказке человек общается с существами, которых в жизни не встретишь: Кощей бессмертный, Баба Яга, великаны, водяной и т.д. Тут и звери невиданные: Олень Золотые рога, Сивка- Бурка, Змей Горыныч, Жар-птица...

5. Слайд. Скатерть самобранка (анимационные картинки внутри слайда появляются автоматически, последняя анимационные картинка - волшебный веник).

Нередко в руки попадают чудесные предметы: клубочек, который укажет дорогу, кошелёк- самотряс, скатерть самобранка, сапоги - скороходы, гуси - самоигры...

В волшебной сказке возможно всё. Хочешь стать молодым - поешь молодильных яблок. Надо оживить царевну - спрысни её сначала мёртвой, а потом живой водой...

Ученые предполагают, что волшебная сказка зародилась ещё до принятия христианства. В те времена на Руси поклонялись языческим богам. Мир волшебной сказки - это мир многобожия, т.е. язычества. Поэтому в сказках человеку стараются помочь или - же помешать древние властители стихий, природных сил: Солнце, Месяц, Ветер, Морозко, водяной морской царь. Священника в волшебной сказке не встретишь - всё колдуны и ведьмы.

Число “три” со времён глубокой древности имеет магическое значение. В сказке всегда: в семье три сына, три сестры, у Змея Горыныча три головы, три задания должен выполнить герой.

Про сказочного Ивана - дурака принято думать хорошо. Это он с виду такой, а на самом деле - умный.

Вспомним, что сказка передавалась устным путем, и рассказчик что-то изменял, добавлял свое. Так появились сказки похожие друг на друга, но не в точности одинаковые.

Например: в одном варианте сказки “Царевна - лягушка” царевич женится на лягушке без всяких разговоров, а в другом - хочет от неё уйти, но она его не отпускает и угрожает: “Не

возьмешь меня в жены, не выйдешь из болота”. По разному в сказках лягушка помогает суженому выполнить задания царя: или сама сделает, или слуг призовет. Задания тоже разные бывают. Но во всех сказках Иван – царевич совершает одну и ту, же ошибку - сжигает лягушечью кожу. И во всех сказках должен пройти три испытания, прежде чем вернуть свою жену.

6. Слайд. Отрывок из мультфильма “Волшебное кольцо”

Сказки о животных (подводим курсор к данному названию и щелчком мышки переходим на 7 слайд).

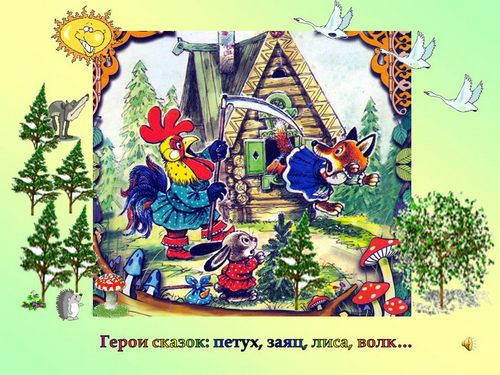

7. Слайд. Герои сказок - петух, заяц, лиса, волк...

Сказки о животных, как и волшебные, возникли в глубокой древности. Их обычно рассказывали перед началом охоты, что было своеобразным ритуалом и имело магическое значение. Говорится в них не о фантастических летающих конях или золоторогих оленях (как в волшебной сказке), а о повадках, проделках и приключениях обыкновенных, всем нам знакомых диких и домашних зверей, а так же о птицах и рыбах. Народ наделил сказочных животных всем тем, что присуще человеку. Да и характер братьев наших меньших уподобляется человеческому: заяц - трусоват, волк - жаден, лиса- Патрикеевна - хитрее хитрых, обманет кого, хочешь. Баран всегда - упрям, козел – драчлив, а петух смел и бесшабашен.

Вспоминаем с ребятами сказки о животных? (“Зимовье зверей”, “Кот и лиса”, “Терем-теремок”, “Кот петух и лиса”...)

8. Слайд. Михаил Потапыч.

Медведь, по представлению древних славян, мог предсказывать будущее. Не редко он представлялся страшным, мстительным, не прощающим обиды. Но от века к веку образ медведя становился все добрее и добрее. У русских медведь- “дедушка”, “старик”. Люди верили, что медведь может помочь человеку, вывести заблудшего из леса.

9. Слайд. Пословица “Не рой другому яму, сам в неё попадешь”.

Образы из многих сказочных историй о зверях и птицах легко обращаются в пословицы и поговорки. (Кратко можно рассказать сказку “Не рой другому яму”, полный текст на последней странице). Жадный волк перешел из сказок в пословицу “Не клади волку пальца в рот” и поговорку “Волка в пастухи поставили” (о глупцах, неосторожно обращающихся со своим и чужим добром).

Попросить ребят продолжить пословицу “Не рой другому яму, сам в нее попадешь” (продолжение пословицы появится после щелчка).

10. слайд. К сказке “ Лиса и журавль”.

Вспоминаем с учащимися сказку о том, как лиса и журавль в гости друг к другу ходили. Чему же учит нас сказка? (Выслушать мнения ребят).

Отсюда вывод: как ты относишься к другим, так и они и к тебе будут относиться.

Попросить ребят продолжить пословицу “Как аукнется, так и откликнется ” (продолжение пословицы появится после щелчка).

Излюбленный герой сказок о животных - плут, хитрец и обманщик. Особенно часто говорится об отношениях лисы и волка, где жертвой обмана всегда становится волк. “Кумушка-голубушка” не редко за свою ловкость, храбрость и изворотливость в одурачивании волка, вызывает наши симпатии.

11. Слайд. Отрывок из мультфильма “Лисичка сестричка и серый волк” (наводим курсор на видео и воспроизводим щелчком мышки). Переход на 3 слайд по гиперссылке в виде квадратика.

Социально-бытовые сказки (подводим курсор к данному названию и щелчком мышки переходим на 12 слайд).

12. Слайд. Героями сказок являются обыкновенные люди.

Бытовая сказка или социально - бытовая (её еще называют сатирической), появилась гораздо позже волшебной. Рассказывается в ней о жизни русского крестьянина последних двух столетий, хотя некоторые сюжеты пришли из очень далёких времён.

Сказка передаёт быт, обстоятельства народной жизни. Здесь все обыкновенно, все происходит в повседневной жизни. Но, так как это сказка, то правда здесь соседствует с вымыслом, с событиями и действиями, которых на самом деле быть не может. В бытовой сказке противопоставляются слабый и сильный, бедный и богатый, жадный и щедрый, умный и глупый.

Всегда в сатирической сказке с уважением относятся к умелым работникам и высмеивают лодырей. Как правило, в самом начале сказок подчеркивается нищета мужика: ему и его семье нечего есть, не во что одеться. В представлении народа в богаче сосредоточено все плохое - скупость, глупость, жестокость. Поэтому помещик и барин в сказке всегда изображаются злыми и жадными. Бедняк же всегда честен, трудолюбив, добр.

13. Слайд. Народ верил, что царь хороший.

Отношение к царю двойственное. Народ верил, что царь - батюшка хороший - это бояре у него плохие. Царь не знает, как трудно живётся простому народу, а вероломные бояре утаивают от него правду. Но если царь и мужик встретились один на один, то всегда царь против мужика выступает, а верх одерживал всегда мужик.

14. Слайд. Священник.

В социально-бытовой сказке впервые появляется священник. Он нередко жаден, порой даже лицемерен, но никогда не изображался жестоким, грубым. Священник всегда ласков. Его любимое слово - “свет”: “Свет ты мой Ванюшка!”

Без обмана в бытовых сказках нельзя. В сказке “Волшебный кафтан”, рубит мужик в лесу дрова, сильный мороз, так ему работается, что жарко стало. Снял он кафтан. А тут барин, тут барин замёрзший едет. Сказал мужик барину, что кафтан волшебный и греет на расстоянии. Тот и купил кафтан за большие деньги.

В бытовой сказке (недаром её называют ещё и плутовской) вполне допустима и кража. По одной из версий сказки “Вор”, Климка – вороватый, украл барского коня, простыни с постели, а то и саму барыню.

15. Слайд. Солдат - любимый герой народных сказок.

Солдат - любимый герой народных сказок. Ловкий, находчивый, смелый, веселый, неунывающий, всё знающий и всё умеющий. В огне не сгорит и в воде не утонет. Солдат обычно возвращается домой после 25-летней службы. По дороге с ним и приключаются удивительные истории. Вспоминаем сказку “Каша из топора”, “Солдат Иванка”...

В бытовых сказках всегда неудачи преследуют тех, кто в реальной жизни обижал народ. Мужик берёт верх над барином, работник над попом. Если в волшебной сказке победа чаще всего достигается в бою с помощью чудного оружия, то в бытовой сказке происходит как бы состязание умов: кто кого перехитрит, кто окажется сообразительнее. Сказитель может изменить содержание сказки, но барин никогда не станет хорошим, а мужик и солдат плохими.

16. Слайд. Отрывок из мультфильма “Умная дочка” (наводим курсор на видео и воспроизводим щелчком мышки). Переход на 3 слайд по гиперссылке в виде квадратика.

Докучные сказки (подводим курсор к данному названию и щелчком переходим на 17 слайд).

17 Слайд. Сказки бабушки Груни.

Докучных сказок много. Сначала послушаем докучные сказки, которые расскажет баба Груня и ответим на её вопрос (щелчком по значку звука воспроизводим речь бабушки).

“В одном болоте жила лягушка по имени, по отчеству Квакушка. Вздумала лягушка вспрыгнуть на мост, присела, да и завязила в тину хвост! Дергала, дергала, дергала, дергала - выдернула хвост, да завязила нос. Дергала, дергала, дергала, дергала - выдернула нос, да завязила хвост...”

“Жил-был, был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало, не начать ли нам сначала?..

Учащиеся отвечают на вопрос, который задала баба Груня.

Докучные сказки - значит бесконечные, от слова докучать, надоедать. Докучная сказка - сказка, в которой многократно повторяется один и тот же фрагмент текста. В некоторых из докучных сказок рассказчик задаёт вопрос, на который слушатель обязательно должен дать ответ, который и используется для очередного повтора сказочки. Сюжет сказочки не развивается, связующий вопрос вызывает у слушателя только недоумение и досаду.

“Сказать ли тебе сказку про белого бычка? - Скажи. - Ты скажи, да я скажи, Да чего у нас будет, Да доколь у нас будет, Сказать тебе сказку про белого бычка?..

Русская народная сказка - это сокровище народной мудрости. Сказки убаюкивают, погружают в атмосферу волшебства и чуда. Сказка - это вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой добра над злом.

Сказка учит нас отличать хорошее от плохого, добро от зла, смекалку от глупости. Сказка учит не отчаиваться в трудные минуты и всегда преодолевать трудности. Сказка учит, как важно каждому человеку иметь друзей. И тому, что если ты не бросишь друга в беде, то и он поможет тебе в трудную минуту.

Читая сказку, человек волнуется, переживает, а когда, наконец, всё благополучно заканчивается, испытывает удовольствие, как от любой другой книги. Сказка сегодня - не полуразрушенный памятник далекого прошлого, а яркая живая часть нашей национальной культуры.

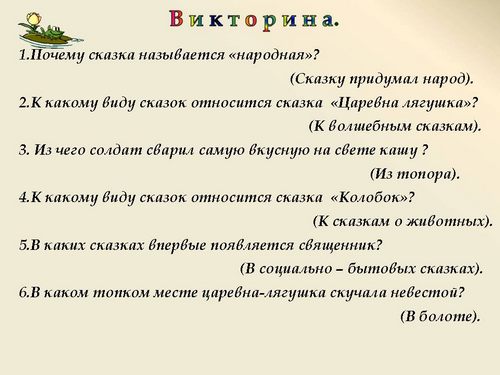

18 - 19 Слайды. Викторина (переход по щелчку).

Вопросы викторины:

- Почему русские народные сказки называются народными? (Сказку придумал народ).

- К какому виду сказок относится сказка “Царевна лягушка”? (К волшебным сказкам).

- Из чего солдат сварил самую вкусную на свете кашу? (Из топора).

- К какому виду сказок относится сказка “Колобок”? (К сказкам о животных).

- В каких сказках впервые появляется священник? (В социально - бытовых сказках).

- В каком топком месте царевна-лягушка скучала невестой? (В болоте).

- Эта скатерть знаменита

Тем, что кормит всех досыта,

Что сама собой она

Вкусных кушаний полна. (Скатерть - самобранка). - Смерть его на игле,

В сундучке лежит в земле.

Никого, чем он нет злей.

Как зовут его? (Кощей). - Какой вид сказок знакомит нас с жизнью русского крестьянина? (Социально - бытовые сказки).

- Помесь ящера, летучей мыши и огнемёта, летает и имеет несколько голов? (Змей Горыныч)

- Храбрый, весёлый, находчивый человек, который возвращается домой после 25-летней службы. Кто это? (Солдат).

Список использованных источников и литературы.

- Русские народные сказки. М.: Омега, 1997.

- Русские народные сказки. М.: Педагогика, 1994.

- Русские сказки. М.: Авлад, 1992.

- Сказки из лукошка. М.: Кавалер, 1994.

- Сказки о Бабе Яге. М.: Станок ПРЕСС, 2002.

- Сказки о богатырях. М.: Станок ПРЕСС, 2003.

- Сказки о животных. М.: Станок ПРЕСС, 2002.

- Шаров А. Волшебники приходят к людям. М.: Детская литература, 1985.

- Энциклопедический словарь юного литературоведа. М., 1987.

- Энциклопедия для детей. М.: Аванта+, 1998. Т.9: Русская литература. Ч.1.

- Волшебное кольцо[видеозапись]/ реж. Л. Носыров. М.: Союзмульфильм, 1979.

- Волчище – серый хвостище [видеозапись]/ реж. Г. Баринова. М: Союзмультфильм, 1983.

- Умная дочка [видеозапись]/ реж. Е. Чернова. М: Союзмульфильм, 2004.

- Сказка о мертвой царевне и семи богатырях [аудиозапись]/ реж. И. Иванов-Вано, комп. Ю.Никольский. СССР, 1951.

- URL: http://mirgif.com/malenkie-animashki-telo.htm

- URL: http://fantasyflash.ru/index.php?&kontent=anime

- URL: http://smayli.ru/transporta_6.html

- URL: http://smayls.ru/animashki-jivotnie.html

Используемые компьютерные программы.

- Microsoft Office PowerPoint - программа для создания презентаций.

- Audacity- простой в работе, а также абсолютно бесплатный звуковой редактор для Windows и других операционных систем.

- VirtualDub - программа для работы с видео. Несмотря на свои относительно скромные размеры, является качественным и бесплатным видео редактором с удобным пользовательским интерфейсом.

- FormatFactory - небольшая и простая в использовании программа, позволяющая конвертировать видео, аудио и графические файлы в большое количество форматов.

- АудиоМАСТЕР - многофункциональный аудиоредактор для работы с звуковыми файлами всех популярных форматов. Кроме стандартных функций, позволяет записывать голос, создавать рингтоны для мобильных, захватывать музыку с CD.

Русская народная сказка “Не рой другому яму”

Раз повздорила Лягушка с Мышью; Мышь Лягушку крепко побила, и Лягушка с той поры на нее злобу затаила. Прошло времени немало. У Мыши та ссора - из головы вон. Вот раз понадобилось ей зачем-то через речку переправиться. Как быть? Плавает-то она не лучше топора.

Сидит Мышь на бережку и думает; вдруг вылезла из воды Лягушка:

Чего задумалась?

Да вот, не знаю, как на тот берег переправиться.

Садись на меня, я тебя перевезу. Да чтобы тебе в воду не упасть, привяжись ко мне покрепче.

А сама думает: “Ладно, привяжись, я нырну и тебя с собой утащу под воду, вот тебе за старое и будет”. Мышь ничего худого не подумала, села на Лягушку, привязалась к ней веревочкой - и поплыли они. Только было Лягушка нырнуть собралась - заприметил Мышь Ястреб, кинулся на нее, ухватил, а за ней и Лягушку уволок.

Жили – были в одном селе мужик с женою. Было у них три дочери и один сын – Иван.

Сам мужик пшеницу сеял, дочери огород разводили, Иванушка коров пас, а матушка у них знатной вышивальщицей была. Жили они мирно, в достатке.

Как-то раз заехал к ним купец заморский. Просит у хозяйки её шитьё – вышивание посмотреть. Матушка достала рушники, рубахи расшитые. На узорах деревья цветут, птицы поют, олени пасутся, девушки хороводы водят, солнце пресветлое сияет.

Понравилось купцу вышивание, и пожелал он купить рушников за злато – серебро. Подводит он вышивальщицу к своей колеснице вороными конями запряжённой и показывает ей сундук полный злата-серебра. Вдруг подхватил купец вышивальщицу, коней кнутом стеганул и увёз так быстро, как ветер – ураган. Погнались следом мужики… да где там! Не догнали его.

Горюет мужик, тоскует. Дочери плачут.

Говорит тогда Иванушка:

– Я в путь-дорогу отправлюсь. Пойду матушку искать, из полона выручать.

Отец ему говорит:

– Куда же ты пойдёшь? Мал ты ещё. Пропадёшь в пути. Не пущу я тебя!

Тогда дождался Иван ночи тёмной, собрал сумочку дорожную. Положил туда кусок пирога, что старшая сестра пекла; бутыль с молоком, что средняя сестра надоила; да платочек, что младшая сестра вышивала. И отправился он свою матушку искать.

Шёл он, шёл всю ноченьку. И к рассвету дошёл он до леса дремучего. Стал он по лесу пробираться и, к полудню, добрался до полянки. Там и решил передохнуть.

Глядит – а на полянке избушка стоит. Вся мхом и поганками поросла. И нет у той избушки ни окон, ни дверей. Только дымок из трубы курится.

Обошёл Иванушка кругом избушки и не знает, как хозяев спросить. Была бы дверь или окошечко, туда бы и постучался. Ан – нет ничего.

Тут зашумело внутри избушки, из трубы густой дым повалил, и выскочила из трубы Баба-Яга. Скрюченная, как полешко. Чёрная, как головешка. На пальцах когти кошачьи. Один глаз красным огнём горит, другой бельмом закрыт.

Схватила она Иванушку за руку и спрашивает:

– Ты по-што тута ходишь, вокруг дома моего бродишь?

Иван ей и отвечает:

– Здравствуй, бабушка. Не ругай меня за то, что к дому твоему пришёл. Дай лучше воды напиться, да передохнуть. А потом я уйду.

– А куда ты идёшь?

– Иду я матушку искать, из полона выручать. Её купец заморский похитил.

Тут Баба-Яга Ивана схватила, да как скакнёт выше лесу. А потом с неба вниз как нырнёт, да в трубу избушки вместе с ним влетела. Усадила на лавку и давай потчевать. Подала ему лягушек солёных, крыс печёных и квасу из болотной воды.

Иванушка тогда сумочку дорожную свою достаёт и вынимает пирог, да молоко.

– Чего это у тебя? – Баба – Яга спрашивает.

– Вот пирог, его моя сестрица испекла. А вот молоко от наших коров.

Попробовала Баба – Яга Иванушкино угощение и говорит:

– Ох, знатный пирог, и молоко сладко! Ложись теперь отдыхать с дороги, поспи вон на той лавке.

Лёг Иван на лавку.

Тут к нему кот-баюн* запрыгнул и мурлычет, песенку поёт:

– Муры – мур, баю – бай.

– Спи, Иванко, засыпай.

– Муры – мур, баю – бай.

– Спи, Иванко, засыпай.

Притворился Иванушка, что спит, а сам слушает, да подглядывает.

Баба – Яга достала из сундука котёл, налила туда воды, покидала мухоморы и коренья заветные, стала колдовать – ворожить. Заглянула в котёл и спрашивает:

– Отвечай мне, Мара – Чаровница* Ясыню – ящеру* дочь, кто вышивальщицу похитил и куда унёс?

Из котла пар пошёл, варево закипело, и послышался голос далёкий:

– Кощей вышивальщицу похитил, унёс её за высокие горы в терем свой подземный.

Тогда Баба – Яга спрашивает:

– Отвечай мне, Мара – Чаровница Ясыню – ящеру дочь, как вышивальщицу спасти?

– На дне горы, под теремом подземным, у самой Нави* сокрыл Кощей полонянку-вышивальщицу. За каменными дверями, за пудовыми замками томится она. Никто сокрушить их не сможет! В самом тереме полно воинов кощеевых. Никто не справится с ними! А кругом горы той змей огненный летает, никого не подпустит! Нельзя спасти вышивальщицу!

Баба – Яга рассердилась и говорит:

– Уходи, Мара – Чаровница.

Разбудила Баба-Яга Иванушку и говорит страшным голосом:

– Убирайся вон, Ивашка, никак твоей мамаше помочь нельзя. Уходи, а то у меня аппетит разыгрался, не иначе сейчас съем тебя!

Испугался Иван, через печную трубу из избушки вылез и прочь побежал.

Баба-Яга после колдовства голодная стала, хотела за Иванушкой погнаться, да увидала она, что из сумки дорожной, что гость её забыл, платочек выпал. Схватила она платок, глядит, а на платке узор такой затейливый, что она и глаз от него оторвать не может. Так и осталась она в избе. Сидит узор разглядывает, про голод забыла.

Так Иван от Бабы-Яги спасся.

Идёт он по тропинке мимо озера. Вечер уж наступил. Слышит, в камышах кто-то на дудочке играет. И такая музыка душевная, что захотел Иван посмотреть, кто это там играет так хорошо! Пробрался он через камыши, глядит, а на камне, над водой сидит молодец. Вместо штанов да рубахи надета на нём дерюжка, из камыша плетённая и усищи у него длинные – предлинные – под воду ушли.

Заметил молодец Иванушку, перестал на дудочке играть, спрашивает:

– Ты кто, парнишка, такой и куда путь держишь?

– Меня Иваном кличут. Иду я матушку свою спасать. Её Кощей похитил.

– А я Усыня – Ветрынь. Хочешь, с тобой пойду, тебе в беде помогу?

Иванушка согласился, и пошли они дальше вместе.

Заночевали в дубраве. Утром просыпаются, глядят, а недалеко от них богатырь спит. Проснулся богатырь, потянулся – два дуба вековых наземь свалил. Увидал он Ивана и Усыню, здоровается и спрашивает: куда они путь держат?

Иван и отвечает:

– Я Иван, а это Усыня – Ветрынь. Идём мы матушку мою от Кощея спасать.

– А я Дубыня – Борусич. Возьмите меня с собой, с Кощеем силой померяться.

И пошли они втроём.

Долго шли они, коротко ли, да дошли они до гор высоких. Глядят, на горе стоит терем. Выходит из терема князь – не князь, царевич – не царевич. Сам он в латах булатных, чешуя на солнце горит. Спрашивает он у путников:

– Кто такие? Куда путь держите?

Отвечает Иван:

– Меня Иван зовут, это Усыня – Ветрынь и Дубыня – Борусич. Идём мы к Кощею матушку из полона выручать.

– А я Стратилат – Громобой. Здесь на горе живу. От Кощеева колдовства и воинов мне покою давно нет. Пойду с вами, проучу Кощея!

Взял Стратилат – Громобой меч да копьё, и пошли они вчетвером к кощеевой горе.

А Кощей вышивальщицу в темницу посадил, принёс ей ниток золотых, серебряных, пряжи, что радуги цвет. Велит вышить ему ковёр. И чтоб была на том ковре дева прекрасная. Да такая, чтоб красотою любоваться – глаз не отвести!

Делать нечего – вышивальщица взялась за работу. Семь дней, семь ночей она шила – вышивала. И вышила ковёр с девой прекрасной, как утренняя заря.

Кощей ковёр забрал, а вышивальщицу не отпускает, говорит:

– Ты мне ещё понадобишься.

И пошёл он в нору свою, там достал он зелья колдовские, хочет деву прекрасную, ту, что на ковре, оживить и женою себе сделать.

Тут подходят к кощеевой горе Иван, Усыня – Ветрынь, Дубыня – Борусич и Стратилат – Громобой. Вылетает на них змей огненный. Огнём, дымом пышет, хочет непрошеных гостей пожечь.

Стратилат – Громобой говорит: «Мне огонь не страшен. Зарублю змея, а вы пока бегите в терем подземный.» И стал со змеем огненным биться.

Забежали Иван, Усыня да Дубыня в палаты терема подземного, а там воинов кощеевых полным – полно. Все белые, как камни голые на горе, страшные, и несет от них мертвечиною.

Достал Усыня – Ветрынь свою дудочку и говорит: «Я их задержу, а вы бегите, матушку из темницы выручайте».

Стал Усыня на дудочке играть. Воины кощеевы заслушались, стоят как истуканы. Тогда Усыня другую песенку заиграл – и все воины заснули сном беспробудным, потому что они и так мёртвые.

А Иван с Дубыней до темницы добежали, глядят, а там двери каменные и замки пудовые. Тут Дубыня одною рукой замок срывает, а другой дверь каменную крушит. Открыли темницу, а там вышивальщица горюет.

Увидала она Иванушку – сына своего, обняла радостно.

– Иванушка, родной мой, как же ты здесь очутился?

Иван и говорит: «Пойдём скорее отсюда, матушка!»

Вышли они на белый свет, и домой отправились.

А Кощей в ту пору деву прекрасную с ковра оживил и говорит ей: «О, дева прекрасная как заря, будь мне женою!» Дева отвечает: «Пойду за тебя замуж – ежели корону мне достанешь с краю света. Да такую, что ни у царевны, ни у королевны не было.»

Обрадовался Кощей, что дева ему не отказала, и помчался на край света корону добывать.

В ту пору Иван с матушкой своей из темницы выбрались и с богатырями прочь от владений кощеевых пошли.

Потом они, как до деревни добрались, богатырей благодарят и в гости зовут.

– Приходите к нам на угощение. Будем очень рады.

Вернулся Иван с матушкой домой. Вот радости-то было! Устроили они пир.

Пришли и богатыри. Приехал на коне Стратилат – Громобой. Старшая дочь его встречает – привечает, сладкие пироги подаёт, мёду наливает. Пришёл и Дубыня – Борусич. Средняя дочь его как увидала, так и зарделась вся. Усадила его за стол, мёду подливает, с богатыря глаз не сводит. Пришёл Усыня – Ветрынь. Младшая дочь ему рубаху вышитую вместо дерюжки подаёт, и штаны новые хорошие вместо плетёных, камышовых дарит.

Заиграл Усыня песни весёлые, все стали плясать да песни петь. Славное застолье получилось!

А потом вышла старшая дочь за Стратилата-Громобоя, средняя за Дубыню-Борусича, а младшая за Усыню-Ветрыня. И стали они дружно жить да добра наживать.

Примечание:

*Кот – баюн – то есть говорящий (от слова «баять» – «говорить»);

*Мара – чаровница – языческая богиня смерти;

*Ясынь – Ящер – мифическое древнейшее существо, прародитель всего живого на земле.

«Ясынь» – значит «ясный» – «знает всё»;

Детям читают сказки. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

190 лет назад родился Александр Николаевич Афанасьев. Именно он собрал и издал любимые многими поколениями жителей России «Народные русские сказки» и «Народные русские легенды». Воронежский литературный музей имени И.С. Никитина отмечает день рождения знаменитого этнографа проведением выставки «Воронежские сказочники и сказители». Старший научный сотрудник музея Ольга Дворядкина рассказала «Русской планете» о знаменитом сказочнике и о том, кто сочинил сказки «Финист - ясный сокол», «Кот, петух и лиса», «Мальчик с пальчик».

По словам Дворядкиной, выставка интересна тем, что можно увидеть собственными глазами давно ушедшую эпоху, в которой жили и творили, дарили радость, писали, изучали народное творчество уникальные люди. На экспозиции представлены прижизненные издания Афанасьева и воронежских сказительниц Барышниковой и Корольковой, их личные вещи и предметы быта.

– Идея выставки определилась в связи со 190-летием со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева. У нас в музее хранятся его прижизненные издания. Ведь Афанасьев не только фольклорист, он -литературовед и философ. И его труды просто бесценны при изучении истории культуры Воронежской области, народного фольклора в целом. Очень важны рисунки художника Сергея Павловича Павлова, который изображал типы жителей Воронежской области и их костюмы. И Афанасьев, и Павлов входили в известный литературный и архивно-исторический кружок Второва Николая Ивановича, археографа, этнографа, общественного деятеля Воронежской губернии. С кружком Второва сотрудничал и Иван Саввович Никитин. Надо упомянуть и Алексея Андреевича Хованского, учителя русской словесности воронежского Михайловского кадетского корпуса, издававшего журнал «Филологические записки». В нем публиковался Афанасьев.

– Расскажите об истории издания «Народных русских сказок».

– Собирать русские народные сказки Александр Николаевич начал еще в юном возрасте. Он изучал их как явление народной культуры. А в 1851 году Афанасьев стал договариваться с Русским географическим обществом об издании сборника сказок. Их свод выпускался восемь лет, начиная с 1855 года. Русское географическое общество наградило Афанасьева золотой медалью за этот труд. В свод вошли более 600 текстов.

– Известно, что есть два вида сказок Афанасьева: оригинальные народные, записанные Афанасьевым, и отредактированные…

– Первый вариант - это вариант для литературной, исследовательской, научной работы. Второй - для чтения. Еще был выпуск «Русские детские сказки». Но больше всего, по утверждению самого Александра Николаевича, он любил сказки «Волшебные», обязательно с хорошим концом, где добро побеждает зло.

– У другого сборника Афанасьева «Народные русские легенды» судьба не такая счастливая…

– Да, после выхода первого издания «Легенд» церковные власти добились его запрета. В «Народных русских легендах» сплелись христианские мифы и языческие представления народа о взаимоотношении природы и человека, о вере и безверии, чего Церковь не приняла. Хотя в своих комментариях к книге Александр Николаевич подробно анализирует и объясняет, откуда у народа такое понимание веры.

«Легенды» потом были изданы в Лондоне в типографии Герцена и отложены на полвека. Только в 1913 году вышло второе издание.

«Сказки бабушки Куприянихи» и «Финист - ясный сокол»

– Если выставка так много рассказывает о сказочнике, она, конечно, не может не рассказать о сказителях, вернее, о сказительницах…

– Две известные воронежские сказительницы - Анна Куприяновна Барышникова и Анна Николаевна Королькова - явление уникальное и, пожалуй, в своем роде, непревзойденное. Так, как они рассказывали сказки, не рассказывал и не рассказывает никто. «Сказки бабушки Куприянихи» -книга известная. А у нас, кроме того, целый фонд вещей Барышниковой. Их передала в музей ее дочь. Свидетели рассказывали, что слушать сказки в исполнении «Куприянихи» было все равно, что спектакль смотреть. Ведь чтобы сочинить и рассказать сказку, надо особый дар иметь. Правительство молодой тогда еще советской республики искало самородные таланты. И творчество Анны Куприяновны не могло остаться незамеченным. С 1928 года ее сказки записываются, передаются по радио. Корни таланта Барышниковой, как и второй, известной на весь мир воронежской сказительницы Анны Николаевны Корольковой, - в семьях. У обеих еще деды и прадеды слыли известными сказочниками и сказителями. А ведь обе Анны из крестьянских семей, жизнь которых складывалась очень непросто.

Анна Николаевна Королькова - личность настолько разносторонняя, что просто диву даешься. Очень музыкальная, она во время эвакуации создала хор, с которым выезжала в прифронтовую полосу. Писала для хора песни, частушки, рассказывала солдатам сказки.

И, кстати сказать, хор Корольковой вошел в созданный К. И. Массалитиновым «Воронежский русский народный хор». Ну, а после того, как в Москве были выпущены сказки Анны Николаевны, она стала известна и за рубежом: сказки были переведены на немецкий и японский языки.

– Ольга Викторовна, на открытии была довольно взрослая публика, а как вы думаете, детям будет интересно узнать, кто сочинял их любимые сказки?

– Сказки Корольковой мы все знаем с детства: «Финист - ясный сокол», «Кот, петух и лиса», «Бова королевич», «Мальчик с пальчик»… Их очень много. С них начинается детство. Дети очень любопытны. Если им интересно рассказать, как сказка сочинялась и сказывалась, они это запомнят. А старшие школьники, те, кто любит и интересуется литературой, литературоведением, историей, безусловно, не пройдут мимо биографий из знаменитых земляков. И мимо их книг.

Сказки, легенды, былины - отражение жизни народа. Его представление обо всем происходящем. И если Александр Николаевич Афанасьев, как ученый, исследовал через сказки народную культуру, то Анна Куприяновна Барышникова и Анна Николаевна Королькова в своих сказках метко и хлестко определяли все, что мешает, и что помогает народу жить. А выставка «Воронежские сказочники и сказители» рассказывает об этом.

Сказка, как и любой другой литературный жанр, имеет четкую структуру. Если ей следовать, то у вас без труда получится занимательная история для детей и взрослых. А разработал модель построения волшебных историй известный лингвист В. Я. Пропп. Основываясь на его трудах, можно сказать, что структура сказки базируется на таких правилах:

1. Главный и неизменный элемент - это функции или действия главных героев. Они связывают сюжетные части. Начинающему сказочнику нужно запомнить, что все действия героев должны влиять на ход истории. Иначе они просто не нужны.

2. Само количество функций ограничено. Пропп выделил всего 31 действие, известное миру волшебной сказки.

3. Последовательность функций одинакова вне зависимости от сюжетной линии.

В сказке существует всего 7 ролей для действующих лиц. Это: отправитель, царевна или ее отец, герой, ложный герой, помощник, даритель и антагонист. Однако все задействованные персонажи могут трансформироваться и менять роли.

Структура народной сказки: подробности

Любая волшебная история начинается с подготовительной части. Здесь возможны такие варианты:

1. Отлучка. Один из персонажей уезжает, уходит на войну и т. д.

2. Запрет. Герой получает какое-либо указание. Например, не сходить с тропы или не заходить в комнату.

3. Нарушение. Герой забывает о запрете.

4. Выведывание. Антагонист старается получить информацию.

5. Выдача сведений.

6. Подвох. Действующее лицо примеряет на себя новый образ. В качестве примера можно вспомнить как Волк подражал голосу Матери-Козы.

7. Пособничество. Герой совершает действие при участии другого персонажа (например, ест отравленную пищу).

8. Первоначальная беда или недостача. Герой исчезает или заболевает, царевну похищают и т.д.

За подготовительной частью следует завязка. В структуре волшебной сказки она выражается такими функциями:

1. Посредничество. Герой получает информацию или наставление от другого персонажа.

2. Начинающееся противодействие. Главный герой получает разрешение «попытать счастья» в непривычном для него действии.

3. Отправка. Герой отправляется в путь.

Основная часть предполагает появление дарителя. Установление с ним контакта требует реакции со стороны героя. Затем он получает волшебное средство (зелье, коня, магическую фразу и т. д.). Вместе с подарком герой перемещается в иное царство. Здесь его обязательно ждет борьба и клеймение (получение особого знака, по которому его всегда можно узнать). После победы героя ликвидируется недостача из подготовительной части: царь выздоравливает, царь-девица из темницы выходит. Далее герой возвращается домой. На этом этапе возможна погоня и спасение от нее.

Иногда сказка может продолжиться дополнительной линией. В ней уже действует ложный герой. Он совершает вредительство (похищает добычу, например) и настоящий герой вновь вынужден отправиться в путь и найти новое волшебное средство. Здесь возможны такие функции:

1. Тайное прибытие в родной город.

2. На победы героя претендует другой персонаж.

3. Перед героем ставят трудную задачу.

4. Поиск решения.

5. Узнавание героя другими персонажами.

6. Обличение, или раскрытие правды.

7. Трансфигурация. Герой благодаря какому-либо действию меняется. Например, купается в волшебном источнике и становится краше прежнего.

8. Наказание виновных.

9. Свадьба или воцарение.

В сказке не обязательно должны присутствовать все описанные функции. Волшебная история - это пазл, собирать который можно как душа просит. Если заранее заготовить карточки с функциями, то «собирать» сказку можно вместе с ребенком. Для наглядности обязательно возьмите игровое поле, на котором отметьте сюжетные части, например, завязку, особое обстоятельство (запрет, болезнь и т. д.), испытание и появление помощника, победу героя, наказание виновных и счастливый поучительный конец. А затем дополняйте сюжетные части другими функциями, на ходу сочиняя историю.

Особенности сказочной истории

Раньше сказочные образы черпались из мифов. Поэтому волшебные истории универсальны для любого народа. В основе их лежат первобытные представления о мире, а большая часть конструктивных элементов родились из идеи об инициации и размышлений о потустороннем мире. Изначально сказки редко имели счастливый конец. Такая развязка стала возможной, когда появились роли помощника и дарителя.

По сказке легко определить как люди жили, о чем мечтали и чего боялись. Она всегда отражает существующие традиции. Так, в одной из первых версий «Красной шапочки», девочка ела останки своей бабушки. Само упоминание об этом отсылает нас к тому времени, когда каннибализм еще не был строгим табу. А в корзинке у девочки могли находиться не только пирожки и горшочек масла, но и бутылка вина, свежая рыба и целая головка молодого сыра. Начинающему сказочнику стоит обратить на это внимание. В хорошей истории прописаны привычные культурные коды. Чем понятнее сам волшебный мир, тем ближе повествования и тем оно эффективнее.

Главная цель сказки - это передать знания. Своей воспитательной составляющей она не утратила и сегодня. Но очень важно, чтобы дидактический материал был спрятан глубоко. Ребенок не должен догадываться о том, что его учат. Это важнейшая особенность сказочной истории.

Зная структуру народной сказки, вы легко сможете создавать собственные истории. Делать это можно не только, чтобы развлечь ребенка, но и чтобы ответить на самые сложные его вопросы.

Человек, который верит в сказку,

однажды в неё попадает, потому что у него есть сердце.

С. Королев

Чему нас учат русские народные сказки

Какие книги читают детям практически с пеленок? Это, конечно, сказки - умные, добрые и веселые. И выбор не случаен. Именно в сказках заложен главный принцип бытия: добро всегда сильнее зла. Добро победит, только путь к этой победе нелегок. Но, несмотря ни на что, нужно верить в себя и свои силы.

Прелесть русских народных сказок еще и в том, что этот смысл не лежит на поверхности. Все аллегорично, иносказательно. Как у Пушкина: "Сказка - ложь, да в ней намек!" Взрослея, мы перечитываем сказки, и каждый раз нам отрывается что-то новое: новое видение, новый оттенок чувств и эмоций.

Сказка - особый вид устного народного творчества. Она пришли к нам из далекого прошлого. Так наши предки выражали свое отношение к действительности, к окружающему миру, пытались объяснить главные законы жизни. Менялась действительность, менялись и сказки, но всегда оставался главный смысл: безудержная вера в добро, в силу духа, в любовь.

Условно русские народные сказки делят на три группы: бытовые, сказки о животных и волшебные. И у каждой свои особенности. Бытовые, например, учат, что счастье не измеряется в деньгах. А настоящее счастье - это семья, труд, любовь. Не случайно бедный крестьянин всегда умнее и счастливее богатого барина.

Сказки о животных - настоящая летопись человеческих отношений. Каждое животное наделено особыми чертами. Медведь всегда добродушен и силен, волк - сильный, но глупый и грубый, лиса - воплощение женской хитрости и изворотливости, заяц - "свой парень", но трусоват и беззащитен. Как часто в повседневной жизни нас окружают такие вот "зайцы" и "лисицы", "волки" и "медведи"!

Что касается волшебных сказок, то это - огромнейший пласт поэтического воплощения самого главного закона жизни: добро всегда побеждает зло. Традиционны герои: главный герой обязательно умный, сильный и смелый, героиня - непременно красавица, рукодельница. И противостоит им целая "армия зла": Баба Яга, Кощей Бессмертный, Лихо Одноглазое, Змей Горыныч, Кикимора болотная. Но главный герой всегда победит, потому что он смелый и великодушный, потому что он готов пожертвовать собой. Путь к победе нелегок. Герою обязательно нужно преодолеть "испытание".

Например, в сказке "Царевна-лягушка" главный герой отправляется в долгий и трудный путь, чтобы спасти невесту. В сказке "Морозко" бедной Настеньке суждено было замерзнуть в глухом лесу, но ее доброта и жертвенность были вознаграждены. И это, пожалуй, главнейший урок, который мы получаем из сказок: в жизни будет счастлив тот, кто не ленится, кто добр к окружающим и готов побороться за свое счастье.

Сказки - это еще и великолепное воплощение настоящей поэтичности русской речи. А. С. Пушкин писал: "Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма." Не случайно столько поэтов и писателей, музыкантов и художников обращались к этому источнику мудрости и чистоты, напевности и красоты. Читая сказки, мы приобщаемся к великому русскому слову, к культуре речи, к мудрому народному опыту.

Таким образом, сказки - это огромный мир, с его законами и обычаями, это мощный пласт народной культуры, в котором воплотилась вековая мудрость народа. Сказки учат нас добру и гуманности, учат быть сильными, смелыми, учат верить в то, что зло обязательно будет наказано, а добро победит. Для нас, людей XXI века, сказка - не только "преданье старины глубокой", но и добрый наставник, мудрый воспитатель. Я верю, если взрослые будут чаще читать русские народные сказки, мир станет намного добрее.