Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Хотынецкая средняя общеобразовательная школа

Проектно-исследовательская работа на тему:

« Чему учат нас сказки »

ученица 2 «В» класса

Руководитель : Учитель начальных классов

Баумова Лидия Дмитриевна

пгт. Хотынец, 2016 год.

Паспорт проекта

1. Название проекта: «Чему учат сказки».

2. Цель проекта:

3. Задачи:

- узнать, что такое сказка, как она зарождалась;

Исследовать волшебные сказки;

Привлечь внимание одноклассников к этой проблеме.

5. Научный руководитель проекта:

6. Консультанты:

Баумова Лидия Дмитриевна - учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

Батова Светлана Владимировна – мама.

Вёрстка и дизайн:

Мама - Батова Светлана Владимировна

7. Тип проекта: информационно – поисковый.

8. По предметно – содержательной области: культурологический.

9. По количеству участников: личностный.

10. По характеру контактов: в рамках класса, в рамках школы.

11. Форма представления проекта: реферат (сообщение) и презентация.

12. Продукт проекта : книжка с иллюстрациями любимых сказок, сказка собственного сочинения «Старик, петух и коза».

13. Источники информации: осуществление расширенного поиска информации с использованием сети Интернет.

Этапы проекта

Сбор информации по теме проекта, выбор и чтение русских народных сказок. Поход в библиотеку.

2. Анкетирование:

Анкетирование одноклассников по теме: «Русские народные сказки». Сопоставление ответов и их анализ.

3. Обобщение:

Обобщение результатов сбора информации, сравнительный анализ, выводы.

4. Подготовка к презентации:

Обобщение собранных материалов, выводы, подготовка наглядности (зрительного ряда), редактирование визуальных образов (фотографии, анкеты, рисунки).

5. Презентация:

Уметь донести до слушателей сведения о моей проектно – исследовательской работе «Чему учат сказки?». Показать компетентность моих исследований и высказываний.

Тема: «Чему учат сказки»

Актуальность темы:

Сказки живут очень долго. С ними связаны наши представления о мире, добре и зле. Сказки любят читать все дети. Сказки учат нас почитать родителей и благодарить их за труды и заботы. Они важны во все времена, потому что очень интересны, занимательны.

Постановка проблемы.

Почему в сказках всегда побеждает добро? Какова роль сказок в процессе обучения детей?

Цель проекта:

Изучить понятие сказки и проследить, как русский народ учил детей относиться к старшим, а также выяснить на примере сказок, всегда ли добро побеждает зло.

Задачи:

Узнать, что такое сказка, как она зарождалась;

Исследовать сказки;

Выявить основные мысли волшебных сказок;

Привлечь внимание одноклассников к этой проблеме.

Гипотеза:

Я предложила, что, наверно, взрослые не зря просят соблюдать нас правила поведения, уважительно относиться к старшим, не грубить взрослым и друг другу. Если изучить поступки героев сказки, то можно сделать вывод, что сказки способствуют формированию нравственных ценностей. Для девочек – это красна девица, умница, рукодельница… А для мальчиков – добрый молодец – смелый, честный, трудолюбивый, любящий свою Родину.

План проекта.

Понятие сказки, виды сказок.

Персонажи сказок.

Чему учит нас сказка

Анкетирование

Выводы

Любят сказки все на свете,

Любят взрослые и дети.

Сказки тайну открывают,

Деток в гости приглашают,

Сказка - ложь, да в ней намёк,

Добрым молодцам урок.

Превращенья, чудеса

Очень часто происходят.

А добро там побеждает,

Всё плохое прочь уходит.

Понятие сказки, виды сказок

Сказка- это жанр литературного творчества. Главной особенностью сказки является то, что это всегда выдуманная история со счастливым концом, где добро побеждает зло. Сказку можно назвать самым мудрым и самым древним произведением устного народного творчества. Она прививает детям уважение к старшим, доброту, учит быть смелым и достойным.

Волшебный язык сказки пробуждает веру в то, что нам всё по плечу, что любую проблему можно решить, стоит только этого захотеть. Русские народные сказки – неисчерпаемый источник мудрости.

Сказка состоит из 3-х основных частей:

1. Зачин (Жили- были….)

3. Окончание (Вот и сказке конец….)

Чтобы привлечь внимание слушателей, в некоторых сказках применяются присказки и заставки. С давних пор сложилась традиция разделения сказок на три большие группы :

1. Сказки о животных.

2. Волшебные.

3. Социально-бытовые.

Также сказки можно разделить на народные и литературные. Народные сказки в свою очередь делятся на русские народные и сказки народов мира, а литературные (или авторские) делятся на сказки русских писателей и зарубежных писателей.

Но мы понимаем, что нельзя провести чёткую границу, отделить одну от другой. Например, популярные сказки о животных зачастую содержат волшебные элементы, и наоборот.

Более подробно рассмотрим волшебные сказки.

Волшебные сказки древнее других, они несут следы первичного знакомства человека с миром, окружающим его.

Персонажи сказок.

Персонажи волшебных сказок делятся на две группы. К одной относятся положительные герои, а к другой – отрицательные. Любимый герой русских народных сказок – Иван царевич. Зачастую это младший из трёх сыновей царя. Он борется всегда со злом, помогает слабым и обиженным. Иванушка – дурачок – также очень важный герой, стоящий на стороне добра и светлых сил. Он не блещет умом, но именно благодаря своему поведению и нестандартному мышлению, проходит все сказочные испытания и побеждает противника.

Значительное место в волшебных сказках занимают героини – женщины, воплощающие народный идеал красоты, ума, доброты и смелости.

Василиса Прекрасная или Премудрая (они нередко сливаются в один образ). Это «писаные красавицы», о таких «ни в сказке сказать, ни пером описать». Типы положительных героинь включают в себя три категории женщин: богатырш и воительниц, как Марья Моревна , мудрых дев, как Елена и Василиса, добрых и страдающих сирот или падчериц. Трудолюбивых и честных, как Золушка и Алёнушка .

Воплощением зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба Яга. Главная героиня - Баба-яга . О глубокой древности Бабы Яги говорит двойственность ее свойств: она может быть и помощником, и противником.

В сказках нередко действует Змей Горыныч - многоголовое чудовище, с которым борется и которого побеждает герой. Он обладает способностью к полету, умеет дышать огнем. При его приближении наступает тьма, поднимается ветер, земля «стонет».

Кощей Бессмертный - воплощение скупости, лицемерия и сластолюбия. Называют Кощея Бессмертным не потому, что он не может умереть, а потому, что Смерть его слишком далеко спрятана.

Главные особенности волшебных сказок

В волшебных сказках мы часто находим мотив испытания. Например, сказка «Морозко», в которой добрую девушку Настеньку злая мачеха отправила замерзать в зимний холодный лес. Добрый волшебник Морозко по традиции сначала испытывает девушку, а потом награждает её.

Главные особенности волшебных сказок - это мотивы превращения. Например, в сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» братец Иванушка превратился в козлёнка, а в сказке «Царевна-лягушка» лягушка превращается в прекрасную, добрую царевну.

Необычно в волшебной сказке и место действия героев. Действие волшебных сказок, как правило, начинается в незнакомом для крестьянина царском дворе, а затем переносится уже в совершенно фантастический мир - за моря и океаны, в тридевятое царство и тридесятое государство, в страшное подземелье и т.п.

Чему учит нас сказка?

Для полного восприятия и раскрытия смысла своего проекта я взяла свои любимые сказки и постаралась выделить главное из них: «Чему учит нас сказка?»

Сказка « Гуси- лебеди »

Сказка привлекает занимательным сюжетом, даёт пример помощи в беде, пример торжества добра над злом. Но она ещё и поучительна: хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, умей сам уважать других.

Сказка « Царевна-лягушка »

Эта сказка прославляет труд, доброту и подлинную красоту человеческих отношений. Она учит нас терпению, учит не судить о людях по внешнему виду, а оценивать их по делам, по внутренним достоинствам.

Сказка « Маша и медведь »

Предостерегает, что в лес одним нельзя ходить - можно попасть в беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации.

Сказка «Петушок- золотой гребешок»

На примере героев сказки воспитываются чувства ответственности за своих друзей, желания прийти на помощь в трудную минуту.

Сказка «Крошечка - Хаврошечка»

Сказка воспитывает в людях добро, учит взаимовыручке, взаимопомощи, помогает завести настоящих друзей. А так же учит смелости и честности.

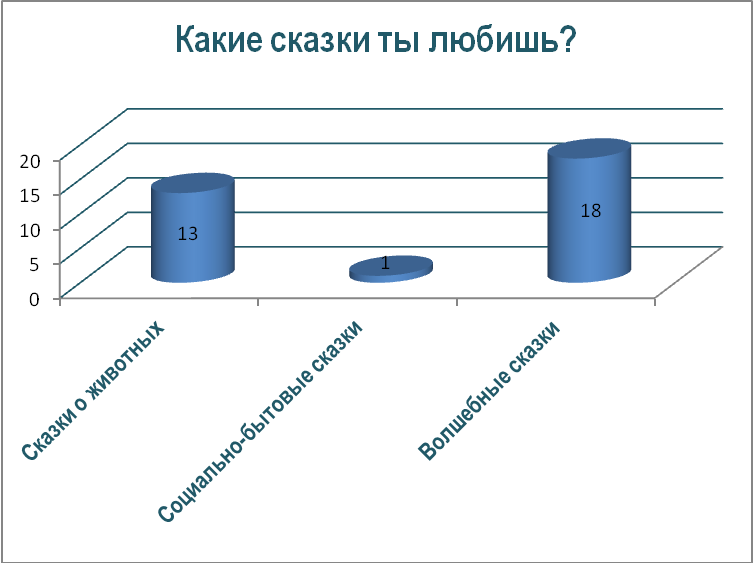

Анкетирование.

Вопросы:

а) волшебные

б) социально - бытовые

в) про животных

3. Любимый положительный персонаж сказок?

4. Любимый отрицательный персонаж сказок?

5. Сказка ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок. Почему так говорят?

6. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Почему так говорят?

7. Почему в сказках всегда побеждает добро?

8. Чему учат нас сказки?

В анкетировании приняло участие 25 детей. 18 обучающихся нашего класса и друзья.

Вывод: у большинства детей любимый положительный персонаж Василиса Прекрасная, или Премудрая (13 человек). У 11 детей любимый герой Иван – царевич и только у 4 детей любимый герой Иванушка - дурачок.

У 12 детей любимый отрицательный персонаж – Кощей Бессмертный.

9 человек любят Бабу-Ягу, а 8 – Змея Горыныча.

Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок. Почему так говорят? 8 детей (32%) считают, что в сказке есть смысл. 17 детей (68%) ответили, что сказки чему-нибудь учат, в них есть важные поучительные уроки, которые помогут в жизни.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Почему так говорят?

Так говорят, потому что герой проходит сложные испытания. Так ответили

7 детей (28%). 18 детей (72%) считают, что сказку можно прочитать быстро, а дело надо сделать аккуратнее, медленнее.

Все дети, участвующие в анкетировании, считают, что добро всегда побеждает зло, так как добро сильнее зла.

Сказки учат нас быть добрыми. Так считают все дети класса.

Выводы

Цель моего проекта достигнута. Вывод:

Сказка учит: мир делить на хороших и плохих людей, зверей и прочих существ. Но добрых всегда больше, их и любит удача, а у злых плохой «конец».

Сказка формирует образ положительного героя: доброго, умного, сильного, верного своему слову.

Сказка учит не бояться трудностей. Главный герой всегда берётся за выполнение любой работы, какой бы невыполнимой она не казалась. И в том, что он побеждает, немалую роль играет вера в себя, смелость и помощь друзей.

Сказка учит: не имей сто рублей, а имей сто друзей. А самый верный способ найти друга- это не отвернуться от него в нужный момент. У сказочного героя всегда много друзей: людей, зверей, птиц, рыб. Потому что он не отказывает в помощи тем, кого встречает на своём пути, и они, в свою очередь, не бросают нашего героя в беде.

Сказка учит любить и уважительно относиться к родителям, ценить их за данное нам воспитание.

Сказка учит, что добро возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда побеждает зло.

Сказка учит патриотизму. Главный Герой всегда с готовностью выходит защищать родную землю от чудищ-захватчиков.

И, главное, сказка учит, что добро циклично, оно всегда возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда побеждает зло. Не это ли модель идеального мира?

Список литературы, источники

1. Русская литературная сказка 18-20 вв. В 2 т.: Том 1. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 256с.

2. Фольклор народов Росси. В 2 т.: Т. 1. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, - 320с.

3. Сказки русский писателей. – М.: Детская литература, 1986. – 383с.

4. Материалы из интернета.

Человек, который верит в сказку,

однажды в неё попадает, потому что у него есть сердце.

С. Королев

Чему нас учат русские народные сказки

Какие книги читают детям практически с пеленок? Это, конечно, сказки - умные, добрые и веселые. И выбор не случаен. Именно в сказках заложен главный принцип бытия: добро всегда сильнее зла. Добро победит, только путь к этой победе нелегок. Но, несмотря ни на что, нужно верить в себя и свои силы.

Прелесть русских народных сказок еще и в том, что этот смысл не лежит на поверхности. Все аллегорично, иносказательно. Как у Пушкина: "Сказка - ложь, да в ней намек!" Взрослея, мы перечитываем сказки, и каждый раз нам отрывается что-то новое: новое видение, новый оттенок чувств и эмоций.

Сказка - особый вид устного народного творчества. Она пришли к нам из далекого прошлого. Так наши предки выражали свое отношение к действительности, к окружающему миру, пытались объяснить главные законы жизни. Менялась действительность, менялись и сказки, но всегда оставался главный смысл: безудержная вера в добро, в силу духа, в любовь.

Условно русские народные сказки делят на три группы: бытовые, сказки о животных и волшебные. И у каждой свои особенности. Бытовые, например, учат, что счастье не измеряется в деньгах. А настоящее счастье - это семья, труд, любовь. Не случайно бедный крестьянин всегда умнее и счастливее богатого барина.

Сказки о животных - настоящая летопись человеческих отношений. Каждое животное наделено особыми чертами. Медведь всегда добродушен и силен, волк - сильный, но глупый и грубый, лиса - воплощение женской хитрости и изворотливости, заяц - "свой парень", но трусоват и беззащитен. Как часто в повседневной жизни нас окружают такие вот "зайцы" и "лисицы", "волки" и "медведи"!

Что касается волшебных сказок, то это - огромнейший пласт поэтического воплощения самого главного закона жизни: добро всегда побеждает зло. Традиционны герои: главный герой обязательно умный, сильный и смелый, героиня - непременно красавица, рукодельница. И противостоит им целая "армия зла": Баба Яга, Кощей Бессмертный, Лихо Одноглазое, Змей Горыныч, Кикимора болотная. Но главный герой всегда победит, потому что он смелый и великодушный, потому что он готов пожертвовать собой. Путь к победе нелегок. Герою обязательно нужно преодолеть "испытание".

Например, в сказке "Царевна-лягушка" главный герой отправляется в долгий и трудный путь, чтобы спасти невесту. В сказке "Морозко" бедной Настеньке суждено было замерзнуть в глухом лесу, но ее доброта и жертвенность были вознаграждены. И это, пожалуй, главнейший урок, который мы получаем из сказок: в жизни будет счастлив тот, кто не ленится, кто добр к окружающим и готов побороться за свое счастье.

Сказки - это еще и великолепное воплощение настоящей поэтичности русской речи. А. С. Пушкин писал: "Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма." Не случайно столько поэтов и писателей, музыкантов и художников обращались к этому источнику мудрости и чистоты, напевности и красоты. Читая сказки, мы приобщаемся к великому русскому слову, к культуре речи, к мудрому народному опыту.

Таким образом, сказки - это огромный мир, с его законами и обычаями, это мощный пласт народной культуры, в котором воплотилась вековая мудрость народа. Сказки учат нас добру и гуманности, учат быть сильными, смелыми, учат верить в то, что зло обязательно будет наказано, а добро победит. Для нас, людей XXI века, сказка - не только "преданье старины глубокой", но и добрый наставник, мудрый воспитатель. Я верю, если взрослые будут чаще читать русские народные сказки, мир станет намного добрее.

Все мы выросли на сказках. Эти чудесные истории, в которых волшебство переплеталось с интригой, добро всегда побеждало зло, героев ждали многочисленные приключения и страшные опасности, будоражили наше воображение и делали наши сны более красочными и волнующими. В детстве нам читали родители или бабушка с дедушкой, а теперь многие из нас читают сказки для детей уже своих.

Сказки для малышей – это не просто хорошее времяпровождение или способ усыпить детей, это очень действенный и при этом ненавязчивый метод обучения. Польза чтения известна всем, причем касается это не только каких-то учебных материалов, но и самых простых придуманных историй. Ежедневная сказка на ночь для ребенка может творить чудеса по части его развития. Он станет более внимательным и усидчивым, ведь, чтобы дослушать историю до конца нужно немало терпения. Словарный запас пополнится самыми разнообразными новыми словами и речевыми оборотами. Он научится размышлять и думать о последствиях своих и чужих действий. Не говоря уже о том, как сказки развивают воображение, расслабляют и даже мотивируют. Дети, которые научаться любить сказки в детстве, вне всякого сомнения, пронесут эту любовь к книгам во взрослую жизнь.

Чему учат сказки?

Сказки дают ребенку первое впечатление о мире и человеческих взаимоотношениях. Да, речь идет о придуманных мирах и придуманных людях, но ситуации, в которых находят себя герои детских рассказов неизменно несут в себе какую-то мораль или наглядный пример для подрастающего поколения. То, что добро всегда побеждает зло – это возможно страшнейшее клише для взрослых, но для детей – это единственно правильный вариант. Они часто ассоциируют себя с героями не только книжек, но и комиксов, которые без устали спасают людей и борются со злом. Многие наши идеалы и моральные ценности происходят из сказок, которые с младых лет учили нас, что хорошо, а что плохо:

- Доброта, справедливость, щедрость, самоотверженность – качества настоящего героя . Дети, которые хотят походить на своего любимого героя, будут стремиться развивать в себе хорошие качества

- Злодеям рано или поздно приходится отвечать за свои поступки . В сказках злодеи всегда лживые, трусливые и жестокие люди. И всегда, без исключения, их злодействам приходит конец. Проще говоря, они показывают детям, как нельзя себя вести и, что плохие поступки в результате несут за собой наказание.

- Героям тоже не все дается легко и сразу, им приходится преодолевать трудности на своем пути . Тот факт, что даже могучим богатырям и принцессам приходится работать и прилагать немало усилий ради победы учит детей тому, что ничего в жизни не дается просто так, что трудолюбие нужно даже тем, кто от природы талантлив и силен

- Героем может стать любой . Нередко в сказках героем становится добродушный и простоватый парень, над которым все потешались в начале. Люди, которых часто недооценивают, тоже могут восторжествовать, главное, не обращать внимание на насмешки и не позволять другим опускать себя и свои способности.

- Сила – это еще не все . Конечно, все любят сказки про богатырей, которые одной рукой могут выкорчевать столетний дуб, а другой зарубить дракона. Но физическое превосходство не всегда помогает найти выход из ситуации. Важно быть сообразительным и умным, чтобы иметь возможность перехитрить своих врагов.

- Справиться в одиночку не всегда возможно . Умение дружить, помогать друг другу и работать в команде – одни из самых важных знаний, которые нужны подрастающему члену общества. Как ни крути, а человеку постоянно приходится с кем-то общаться, с кем-то работать и ладить, поэтому сказки так часто делают акцент на командной работе, давая ребенку понять, что, каким бы сильным не был главный герой, ему тоже нужна помощь и поддержка друзей.

Какие сказки лучше читать?

Начать читать ребенку сказки никогда не будет рано. Сказки для детей различаются по возрастам, но начать лучше как можно раньше. Конечно, в самом начале новорожденный не будет понимать значения ваших слов, поэтому не суть важно, какие именно сказки вы будете ему читать. Успокаивающий голос матери или отца поможет ребенку расслабиться. До одного года можно начитывать или напевать маленькие стишки, песенки, показывать малышу цветные картинки. Затем перейти на простейшие классические истории вроде всеми любимого «Колобка». Лучше всего подойдут рассказы про животных с красивыми иллюстрациями.

После 3 лет можно уже вносить людей в картину, как они взаимодействуют с животными, между собой. При этом сюжет все еще остается простым и понятным с предсказуемым счастливым концом. С 4-х лет можно уже немного разнообразить истории. Внести немного волшебства и чудес, показать ребенку новые миры, где все по-другому. А уже с 5-ти перейти на более сложные и волнующие сказки с приключениями, героями, волшебниками и прочей сказочной братвой.

Если у вас кончаются книжки или сборники, вы всегда можете найти новые сказки для детей в интернете. Или попробуйте вместе придумать какую-нибудь историю.

Помните, что сказки – это прекрасная возможность провести время со своими детьми. Не отмахивайтесь от них, если они просят почитать сказку, найдите время и, вполне вероятно, что вам будет так же весело, как и вашим малышам.

Сказка как вид народной прозы

Авторы и участники проекта

- Конченко Таня

- Дунаев Лаврик

- Булгакова Арина

Актуальность исследования группы

Сказки живут очень долго. С ними связаны наши первые представления о мире, добре и зле. Сказки важны во все времена. Они очень интересны, занимательны.

Проблемный вопрос (вопрос для исследования)

Чему учат сказки?

Гипотеза исследования

Если изучить поступки героев сказки, то можно сделать вывод, сто сказки способствуют формированию нравственных ценностей человека.

Цели исследования

Выяснить, чему учат сказки, нужны ли сказки

Ход исследования

Сказки пришли к нам из глубины веков. Сочинённые народными сказителями, чудесные истории передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Потом пришло время, когда сказки стали собирать и записывать. Некоторые сказочные истории дошли до нас без изменений - некоторые прошли литературную обработку, став, таким образом, понятнее и доступнее современному человеку. Порой, сказки видоизменялись и дополнялись рассказчиками - ведь "возраст" многих сказок исчисляется тысячелетиями!

В детстве все мы верили в сказки, переживали приключения героев как свои собственные, жмурились от страха в самые опасные моменты и радовались счастливым чудесам. А главное - мы всегда знали, что всё закончится хорошо. Волшебный язык сказки пробуждает веру в то, что нам всё по плечу, что любую проблему можно решить, стоит только этого захотеть. Русские народные сказки – неисчерпаемый источник мудрости. Иван-царевич символически являет собой мужское начало и мужские ценности, в нём заключена сила защитника своей родной земли, чести и совести. Елена Прекрасная, Василиса Премудрая и другие образы – символы женского начала, это непременные символы мудрости, любви, Родины. Герои русских сказок отличаются такими светлыми человеческими качествами, как благородство, добросердечность, храбрость, находчивость, а добрые силы в сказках всегда одерживают верх. Среди положительных героев русских народных сказок есть и храбрые царевичи, и былинные богатыри, и простые крестьяне, и целый ряд женских образов.

Любимый герой русских народных сказок – Иван-царевич. Это известный всем положительный персонаж, который борется со злом, помогает слабым и обиженным. Зачастую это младший из трёх сыновей царя. В некоторых сюжетах Иван вовсе и не знает о своём царском происхождении, но, тем не менее, олицетворяет собой благородство и добрые качества души. Например, он борется с Кощеем, одолевает его, спасает жену или прекрасную царевну. И за своё героическое поведение и добрые дела этот герой народных сказок получает полагающееся ему царство или чужие полцарства, и царскую дочь, и прочие волшебные умения.

Изначально собирать сказки начали немецкие сказочники братья Гримм. Русские народные сказки впервые стали записываться А.Н. Афанасьевым, самым древним собирателем и издателем наших сказок. Он стремился сохранить источники в своей первозданной красоте, не внося в них изменения. Также важную роль в собирании детского фольклора сыграл В.И. Даль.

С давних пор сложилась традиция разделения сказок на три большие группы: сказки о животных, волшебные и социально-бытовые. Но мы понимаем, что нельзя провести четкую границу, отделить одну от другой. Например, популярные сказки о животных зачастую содержат волшебные элементы, и наоборот.

Сказки о животных – самая древняя их разновидность. Герои сказок – волк, заяц, кот, медведь и многие другие животные («Петушок – золотой гребешок», «Звери в яме»). Обычно всё повествование сосредоточено вокруг того зверя, который отличается особой хитростью и сообразительностью, символом, их стала Лиса, более известная как Лиса-Патрикеевна, Лисичка-сестричка. Например, часто встречаются сюжеты, в которых она обманывает волка или других животных («Лиса и волк», «Лиса и заяц»).

Также всем известна народная сказка «Колобок». Старик со старухой испекли Колобок, который ожил и убежал из дома. Вся сказка строится на повторении однородных эпизодов: Колобок встречается с разными героями, которые намереваются его съесть. Всем он поёт свою песенку, от всех ему удается убежать. От всех, кроме Лисы, как известно. Сказки о животных в яркой иносказательной форме отражают человеческий мир.

В основном волшебные сказки древнее других, они несут следы первичного знакомства человека с миром, окружающим его.

В волшебных сказках мы часто находим мотив испытания. Всем известна и сказка «Морозко», в которой добрую девушку Настеньку злая мачеха отправила замерзать в зимний холодный лес. Добрый волшебник Морозко по традиции сначала испытывает девушку, а потом награждает её.

Главные особенности волшебных сказок – это мотивы превращения, с которыми мы сталкиваемся в текстах «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Царевна-Лягушка». Алёнушка – один из самых трогательных и любимых персонажей русских народных сказок. Она проходит множество трудных испытаний, чтобы спасти своего братца Иванушку, который нарушил запрет и потому превратился в козлёнка. Царевна-лягушка, которую Иван-Царевич находит на болоте, оказывается прекрасной доброй царевной, наказанной Кощеем.

В волшебных сказках кроме людей простого звания (мужика, солдата и т.д.) героями являются цари и царевичи, короли и королевичи.

Необычно в волшебной сказке и место действия героев. В отличие от бытовых сказок, события которых происходят в привычной для крестьянина обстановке, действие волшебных сказок, как правило, начинается в незнакомом для крестьянина царском дворце, а затем переносится уже в совершенно фантастический мир - за моря и океаны, в тридевятое царство и тридесятое государство, в страшное подземелье и т. п.

Как правило, герой сказки должен пройти через ряд испытаний. Причём каждое последующее задание обязательно значительно труднее предыдущего.

Таким образом, волшебная сказка очень привлекательна своим необыкновенным миром. Этот чудесный мир, его фантастические образы и картины удивляют и поражают. Сказки учат смелости, доброте и всем другим хорошим человеческим качествам, но делают это без скучных наставлений, просто показывают, что может произойти, если человек поступает плохо, не по совести.

Бытовые сказки. Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведение в них обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность, честность, благородство под маской простоватости и наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). В социально-бытовых сказках нашли свое отражение черты народного быта русских людей с самых древних времен. Здесь мы находим такие мотивы и темы, как сказка о трёх братьях, в которых всегда есть противопоставление младшего старшим; это сказки о правде и кривде, о злой мачехе и умной доброй падчерице, о смышленых героях в противопоставление глупым баринам («Каша из топора»). Чтобы получить награду, герои сказки должны приложить немало усилий и проявлять такие положительные человеческие качества как, например, доброта и храбрость

Русские народные сказки несут в себе сокровища той великой мудрости, которая накапливалась целыми поколениями. Сказки баюкают, погружают в атмосферу волшебства и чуда. Они учат взрослых смотреть на мир непосредственным открытым взглядом, а детям в легкой и занимательной форме открывают важные жизненные истины.

Сказочный мир необыкновенен, он живой, он одушевлён. Обязательными атрибутами этого мира являются чудеса, необыкновенные животные, птицы, растения, внезапные превращения, талисманы, вещие слова. В сказке то, чего не было и не могло быть, рассказывается так, как будто произошло на самом деле. Сказка утверждает такие человеческие качества, как доброту, справедливость. Она защищает обиженных, воплощает то, о чём мечтают люди. Волшебная сказка, как правило, длиннее других видов сказок.

Я прочитал много сказок и могу сказать, что для меня сказка открыла удивительный мир волшебства, где добро побеждает зло, где каждый получает то, что заслуживает, где сбываются мечты. Это невероятная страна фантазий и чудес, которая учит человека быть добрым, отзывчивым, честным и порядочным. Сказка помогает нам поверить в себя и свои силы, помогает преодолевать трудности, воспитывать в себе силу духа и смелость. Дарит надежду, а иногда, даже помогает принять верное решение в сложной жизненной ситуации.

Моя мама, так же как и я очень любит сказки. Она говорит, что сказки учат многому не только детей, но и помогают посмотреть на себя со стороны взрослым.

Для утверждения о том, что действительно ли нам нужны сказки я провёл несколько тестов-опросов (см. приложения), из которых видно, что дети и сейчас в век компьютеризации любят читать и предпочитают сказки.

С детства нам хорошо памятны пушкинские слова о том, что сказка - ложь, да в ней - намёк, добрым молодцам урок. Я очень люблю читать сказки. Добрые, весёлые и поучительные, они на долгие годы становятся нашими друзьями и советчиками в разных сложных ситуациях. Сказочные герои своими поступками помогают нам учиться отличать добро от зла, правду от лжи, стать честными, смелыми, справедливыми. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», написанная А. С. Пушкиным, переносит нас во времена царей и цариц, богатырей и волшебных зеркал. Однако и здесь, в стенах богатого дворца, живут зависть и ревность, злоба и лицемерие. Много горя и бед довелось испытать молодой прекрасной царевне, оставшейся без матери. Однако чистота души, терпимость, верность данному слову и чувству, доброта и трудолюбие помогли ей преодолеть все козни злой и коварной мачехи и дождаться своего счастья. Эта сказка учит нас тому, что чудеса в мире происходят не только благодаря волшебству и колдовству. Самую лучшую, самую интересную и самую правдивую сказку человек может сделать реальностью только своими силами, потому что доброе сердце и вера в лучшее - самые могущественные волшебники.

О том, что, прочитав сказку, мы восприняли её "намёки" правильно, может свидетельствовать факт наличия аналогичных им тем в других жанрах русского фольклора. Значимые темы не остаются в пределах мира сказки. Мы обязательно найдем их отголоски в песнях, потешках, прибаутках и, конечно же, в пословицах и поговорках.

Попробуйте, прочитав сказку и поразмышляв над ней, выразить свои размышления через русскую пословицу. Для этого обратимся к любому сборнику, в котором пословицы подобраны по тематическим разделам. Русские пословицы помогут нам яснее "высветить" намеки народной мудрости, скрытые в сказке, по-новому взглянуть на нее. Итак, попробуем вместе:

Иллюстрация Сказка Пословица

«Колобок" "Чем хвалимся, на том и провалимся".

"На языке медок, да на сердце – ледок".

«Язык мягок – что хочет, то и лопочет»

«Теремок» "Не бравши топор, жилья не срубишь".

"Легко взято, легко и потеряно".

«Репка» "Из многих малых одно большое выходит"

"Капля по капле и камень долбит"

«Лиса и журавль» "Как аукнется, так и откликнется"

"Каков привет, таков и ответ"

«Чего себе не хочется, того и другому не делай»

«Курочка, мышка и тетерев» «Хочешь, есть калачи – не лежи на печи».

«Семь раз отмерь – один отрежь»

«Лисичка со скалочкой» «Тому худа, не отбыть, кто привык неправдою жить»

«Правда, как ни прячь, наружу выйдет»

«Легкий хлеб» «Хлеб горбом достают»

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда»

«Крошечка- Хаврошечка» «Кто правдой живет, тот добра наживёт»

«Кто добро творит, того Бог благословит»

«Царевна-Несмеяна» «Не всё то золото, что блестит»

«Телу – простор, душе – теснота»

Делу время, потехе час»

Заюшкина избушка «На чужой каравай рот не разевай»

«И на силу найдётся пересилок»

Правда, интересно. Значит, сказки расширяют ещё и кругозор.

Через сказку воспринимаются первые и главные понятия нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные герои всегда либо хорошие, либо плохие. Именно сказки рассказывают нам, что не следует открывать дверь чужим, что не нужно разговаривать с незнакомыми, наглядно демонстрируя, что может случиться, если не следовать советам взрослых. Это очень важно для определения симпатий окружающих нас людей, для разграничения добра и зла. Мы отождествляем себя с положительным героем. Таким образом, сказка прививает добро. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми. Ведь если злодеи в сказках всегда бывают наказаны, то единственный способ избежать наказания - не быть злодеем. Как пел мультяшный сказочный герой кот Леопольд: "Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот-трудно".

Для полного восприятия и раскрытия смысла данного исследования я взял любимые сказки и постарался выделить главное в них: «Чему нас учит эта сказка?».

Сказка «Репка» Говорится о том, что стоит начать дело, и оно обязательно даст свои плоды. Это сказка о трудолюбии, но еще и о взаимовыручке и силе единства. С любой работой можно справиться сообща, причем помочь могут не только большие, но даже такие маленькие, как мышка.

В древнем варианте этой сказки события разворачиваются несколько по-иному: "…Позвала Жучка кошку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Утомились, пошли спать. А ночью пришла мышка и погрызла всю репку!" И тогда уже смысл в том, что всякое дело нужно доводить до конца.

Сказка «Колобок»

Ожив, колобок отправился путешествовать. Встретил колобок зайца. Но не испугался колобок зайца, я считаю потому что, в сказках всегда заяц сам трусливый. Убежал от него колобок. Встретил колобок волка. Волки в сказках всегда злые, не умеют ждать, суетятся. Но ушёл колобок от волка. Встретил колобок медведя. Но и от медведя ускользнул колобок, так как медведи неповоротливые. Встретил колобок лису. Поддался лести и доверился хитрости, что его и сгубило. Встречая на своем пути преграды, Колобок пытается хитростью их избежать. Но в последний момент Колобок так уверился в своей ловкости и расхвастался этим перед лисой, что и сам оказался пойманным на хитрость. Так что на любую хитрость найдется еще более изысканная хитрость. Из этой сказки можно сделать вывод, что важно научиться распознавать лесть и не доверять хитрым авантюристам, а жить своим умом и сердцем. Нельзя уходить из дома без спроса и уж тем более доверять посторонним людям

Большинство сказок - волшебные. Главная героиня в них - Баба-яга. Помните, какая она? Страшная, злая, косматая, нос - в потолок врос, слепая, у нее костяная нога, в ступе летает, помелом след заметает, живет в дремучем лесу, в избушке на курьих ножках, у избушки нет ни окон, ни дверей, забор вокруг из костей и черепов, детей жарит, на лопате их в печь пихает. Но главные герои этих сказок всегда шли не куда-нибудь, а именно к ней приходили в трудную минуту все Иваны-царевичи и Иваны-дураки. А она их кормила-поила, баньку им топила и спать на печь ложила, чтобы поутру указать нужный путь, помогала распутать самые сложные их проблемы, давала волшебный клубок, что сам приводит к нужной цели.

Слушая сказки, мы глубоко сочувствуем персонажам и переживаем описываемые события, примеряем на себя лучшие черты людей, познаем добро и зло, трусость и смелость, проявляем сочувствие и сострадание, заряжаемся положительной энергией, получаем знания о мире и учимся жить.

Сказка «Гуси – лебеди»

Эта сказка рассказывает о том, что может случиться, если не слушаться родителей. В сказке заложен замечательный смысл: нужно помогать другим, и тогда добро вернется добром. Эта сказка еще и о том, что не все люди добрые и что от таких людей лучше держаться подальше. Но если даже что-то и случилось, то не бывает безвыходных ситуаций. Всегда есть выход – и убегать от опасности не унизительно.

Ш.Перро «Золушка», Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов» Эти две сказки очень похожи. В них присутствует очень большой скрытый смысл. Будь скромен, добр, трудолюбив, отзывчив, и судьба вознаградит тебя. Несмотря на то, что Золушка и Белоснежка повстречали своих принцев, когда были красиво одеты и те ничего не знали об их трудолюбии, нравственности и интеллектуальных способностях, то всё равно именно внутренняя красота девушек привлекла к себе внимание принцев.

Сказка «Кот, лиса и петух»

Кот в этой сказке образец для подражания – трудолюбив, рассудителен, верный товарищ. В то же время петушок представляется непослушным, легковерным и слишком любопытным. Как только Лиса начинала петь свою песенку: «Петушок, петушок, золотой гребешок», - так петушок про всё на свете забывал и подкупался на лесть. Но у петушка тоже есть чему поучиться, помните, как громко он звал котика. Так же и детям нужно поступать – громко звать на помощь. Эта сказка о вере, дружбе, справедливости, силе и смелости.

Сказка «Заяц-хвастун» Помните: «У меня не усы, а усищи, не лапы лáпищи, не зубы, а зýбищи - я никого не боюсь». Но хоть и хвастался заяц, и привирал по пустякам. Но когда до дела дошло, и вправду не испугался – помог вороне, за что она его и назвала храбрецом. Сказка учит отвечать за свои слова и приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.

Сказка «Теремок»

У сказки "Теремок" тоже несколько концовок – медведь ломает домик, и звери разбегаются, или, наоборот, строят все вместе новый дом, еще лучше прежнего. Также есть вариации этой сказки –«Рукавичка» (украинская сказка), «Теремок» (в обработке А.Толстого) помните: ехал мужик с горшками и потерял один горшок»), «Под грибом» и «Зайкин корабль» (В.Сутева), «Грибок-Теремок» (А.Усачева). Конечно, главный смысл в том, что веселее держаться всем вместе, а одному быть трудно. Сказка учит дружелюбию и радушию. А то, что в конце медведь разрушает теремок, говорит о том, что всему должна быть своя мера

Сказка «Курочка Ряба».

Незамысловатый сюжет сказки "Курочка Ряба" не так прост. Ведь раньше эта сказка была предназначена взрослым. Золотое яйцо символизирует смерть, которая пришла к старикам. Поэтому и стараются дед с бабой разбить свою «смерть» и продлить жизнь. Но мышка опережает! Рябая курочка в древней мифологии - посредник между миром живых и миром мёртвых. Курочка жалеет стариков и дарит им простое яичко - символ жизни. В этой сказке дети вместе с курочкой учатся сочувствию к ближним.

Выводы

Слушая сказки, мы глубоко сочувствуем персонажам и переживаем описываемые события, примеряем на себя лучшие черты людей, познаём добро и зло, трусость и смелость, проявляем сочувствие и сострадание, заряжаемся положительной энергией, получаем знания о мире и учимся жить. Детские сказки – необходимый элемент воспитания, они доступным языком рассказывает нам о жизни, учат, освещают проблемы добра и зла, показывают выход из сложных ситуаций. Рассказывая и читая сказки, мы развиваем внутренний мир, получаем знания о законах жизни и способах проявления творческой смекалки. Чтение сказки формирует на всю жизнь основы поведения и общения, учит упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним. Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение и сочувствие.

Полезные ресурсы

1. Вороньев А.Н. Книга для чтения. Серия «Дружок» М., Просвещение, 2008.

2. Круглов Ю.Г. Русские народные сказки. М.:Просвещение, 2003.

3. Крючков С.В. Русские народные сказки. М.: Просвещение, 2005.

4. Порудоминский В., «А рассказать тебе сказку?..» – М.: «Детская литература», 1970;Сказки.

5. Сказки русских писателей /Сост., предисл., Н.Сидориновой/; Худож. Е. Монин и др. – М.:

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.

6. Сказки русских писателей – М.: «Детская литература», 1986;

Путь сказочного героя… Как часто в детстве мы с замиранием сердца следили за ним, переживали, иногда отождествляя себя с героем, и, тем не менее, знали, что все закончится хорошо – герой пройдет все испытания и в конце обретет свою возлюбленную и царство. В детстве мы еще не осознаем, какую роль путь сказочных персонажей играет в становлении личности, но уже понимаем, чему учат сказки взрослых, и что когда вырастем, станем похожими на любимых героев.

Сказочное в повседневном

Вроде бы, сказочная жизнь не имеет ничего общего с нашей, повседневной, однако, что-то в ней заставляет нас чувствовать себя сопричастными той реальности, сопереживать так, словно сказка написана и про нас тоже. А возможно, если вдуматься, она – действительно про нас? Про то, как любой из нас, кто хочет понять, для чего он родился, движется к самому себе, настоящему, преодолевая всевозможные препоны в собственной душе?Попробуем посмотреть на путь сказочного героя с этой стороны и разобраться, чему нас взрослых учат и могут научить герои русских народных сказок.

Чему учат герои сказок

«Было у царя (вариант – у крестьянина) три сына, двое умных, третий – дурак» — именно так зачастую начинается сказка. И уже с этих слов нетрудно предугадать, чем она закончится – Иван-дурак, пройдя множество испытаний, в конце концов, окажется гораздо удачливее своих умных братьев, и получит все, они же, нередко, наоборот – все потеряют.

Почему же так происходит? От чего сказочная реальность благоволит именно дуракам – наивным, простодушным, добрым? И кто такой на самом деле Иван-дурак? Тот, кто немного не от мира сего, кто не довольствуется тем, чем живет большинство людей, то есть привычной, обыденной реальностью.

Ему нужно что-то другое, что лежит за пределами обычного миропонимания, и что нередко вызывает насмешку окружающих. Но Иванушка все равно в это верит, и уходит из дому «куда глаза глядят» в поисках неведомого, и именно благодаря своей наивности и душевной чистоте обретает волшебное могущество: «Ванюша не хитер, не мудер, а куда смысловат».

Чему учат русские народные сказки взрослых

Следуя своим путем, Иван-дурак проходит внутреннюю трансформацию, раскрывается и иной стороны, проявляя свои лучшие качества, и, в конце концов, преображается, становится Иваном-царевичем, то есть подлинным хозяином царства, что находится внутри него.

Ведь по сути дела сказка в символической форме повествует об инициации, то есть о преображении, переходе в новое, более совершенное состояние. Это введение героя в новый мир, а может быть, новое видение привычного мира, открытие в нем доселе неведомой глубины.

На самом деле подобное переживает любой из нас, когда движется по пути самопознания и переживает какой-либо переломный момент, когда ты вдруг понимаешь, что прежним уже не будешь, и можно двигаться только вперед, и что там ждет, не всегда бывает сразу ясно.Таким образом, путь сказочного героя может быть близок и понятен каждому, ведь русские народные сказки учат в символической форме становлению индивидуальности человека, рассказывают о его пути внутрь собственной души, преодолении темного начала в себе и открытии сокровищ. Рассмотрим это на примере всем нам знакомой с детства сказке «Царевна-лягушка».

Путь героя – осознанный выбор

Как мы помним, начинается она с того, что царь велит сыновьям выбрать себе невест. А делают они это путем запускания стрелы, причем не глядя, вслепую. Почему именно так? Что символизирует собой этот акт? Почему именно вслепую?

Чему важному может научить эта сказка? И здесь, на мой взгляд, важен момент, что интеллект человека отключен, и выбор делает Душа. Ведь стрелы, которые пускают братья, символически представляют их стремления, порожденные их осознанными и неосознанными представлениями о том, что важно и ценно в жизни и ради чего стоит жить, а невесты, выбранные героями, представляют модели жизни, с которыми они (герои) «вступают в брак».

Так можно «жениться» на боярской жизни, если в жизни тебя больше всего привлекают слава и почести. Можно «жениться» на купеческой жизни, если для тебя важнее всего материальный достаток и желание утвердиться, приобретая блага физического мира. Для человека, сделавшего такой выбор, если пользоваться терминологией Э. Фромма «быть» значит «иметь».

Та и другая жизнь, как мы видим из сказки, протекает спокойно, без существенных изменений, все заранее предопределено и ясно. Если брать аналогии с нашей жизнью, то сценарий ее расписан, можно сказать до конца: ясно, в какой институт ты поступишь, где будешь потом работать, и как сложится дальнейшая судьба.Братья, женившиеся на боярской и купеческой дочерях, остаются в том царстве, в котором родились и, судя по всему, проживут в нем до старости. Они не способны выйти за рамки обыденного и творить чудеса. «Старшие невесты пошли танцевать, махнули левыми руками - гостей забрызгали, махнули правыми руками - кость царю прямо в глаз попала». Купеческая и боярская жизни протекают без существенных перемен. Их герои остаются одними и теми же, они движутся через жизнь, но при этом внутренне не меняются.

Так чему же учат такие моменты в сказке?Посмотрим, что происходит с Иваном-царевичем. И здесь мы видим совершенно иную ситуацию. Его стрела попадает в болото и достается лягушке.

Когда же братья смеются над ним, говорят: «Зашиби да выброси!», он, движимый состраданием, говорит: «Нет, видно судьба моя такая – лягушку в жены взять». И с точки зрения здравого смысла, то есть обыденного сознания, он поступает более чем странно, то есть как Иванушка-дурачок, хотя напрямую так не называется, а вот с точки зрения иного, сказочного сознания…

Как мы видим дальше, получает он гораздо больше, чем братья, и его глазам открывается новый мир, ведь скрывающаяся под лягушачьей кожей Василиса Прекрасная оказывается гораздо умелее и мудрее жен старших братьев, она способна творить чудеса: «Махнула левой рукой - сделалось озеро, махнула правой - и поплыли по воде белые лебеди…»

Таким образом, она олицетворяет жизнь мудрую и красивую, а также поиск и «тайное» знание, которое позволяет облагородить нашу повседневную действительность.

В таком случае, чем помогает сказка? Решить многие внутренние задачи. И задача Ивана-царевича в данном случае – за убогой, некрасивой оболочкой разглядеть подлинную, прекрасную суть. Ведь царевна-лягушка принадлежит к Тридесятому царству, царству смерти и воскресения.

Лягушка символически связана с этими категориями. Осенью она умирает, погружается в состояние летаргии, и весной снова воскресает. В Индии лягушка считается певцом Матери-Земли, ее пение предвещает возобновление жизни, а в некоторых мифах она является опорой Вселенной.

Испытания героя – поиск себя и своего внутреннего центра

Иван-царевич проходит испытание, проявив чуткость и сострадание к лягушке, и она является ему в своем истинном облике – Василисы Прекрасной. Но следующего испытания, как мы помним он не проходит, хочет получить все и сразу, торопится избавить свою суженую от лягушачьей кожи и тем самым ее теряет.

В этом моменте тоже скрывается глубокий смысл: В начале пути Великое и Прекрасное открывается искателю, но не принадлежит ему по праву. Оно находится рядом и одновременно - в Тридесятом царстве. И для героя начинается новый период испытаний, ведь для того, чтобы снова обрести то, что тебе дорого нужно пройти долгий путь, победить Кащея бессмертного – для того, чтобы изменится самому, стать другим. Ведь долгое путешествие Ивана в поисках своей возлюбленной – это, по сути, дело путешествие внутрь себя, поиски истинного Я, своего внутреннего центра.

Инициация героя через сказочные образы

Как же проходит это странствие? Сначала герой идет, сам не зная куда, то есть бредет наугад, не зная направления пути. Как мы помним, он встречает на своем пути старичка, который объясняет, в чем была ошибка Ивана, и дает клубочек, путеводную нить судьбы.

Старик в данном случае может символизировать разум, но не рациональный, а высший, интуитивный, который всегда подсказывает душе нужное направление. Дальше герой движется уже осознанно.

Далее на его пути встречаются животные, которые могут символизировать различные аспекты его личности. И первым порывом Ивана-царевича бывает желание их уничтожить, но каждый из них, как мы помним, говорит: «Я тебе пригожусь», и герой щадит их, тем самым понимая, что за каждым недостатком скрывается достоинство.

Далее происходит еще один важный момент преображения героя – встреча с Бабой Ягой. Ведь кто такая на самом деле Баба Яга? Она хранитель перехода из мира живых в мир мертвых, что-то вроде Харона-перевозчика у древних греков.

Избушка на курьих ножках стоит на опушке леса, то есть на границе двух миров, и исследователи фольклора считаю, что она имеет своим прообразом домовину, в которой раньше на Руси хоронили покойников. Домовины стояли на столбах над землей, и вход в подобный склеп действительно был обращен в сторону леса, то есть – противоположно миру живых. И герой должен отправиться в это царство для того, чтобы вернуться победителем, тем, кто прошел через смерть и сумел возродиться.

Этим примером мы хотели показать, как русские народные сказки учат нас преодолению себя и поиску источника внутренних сил.

В самом образе Бабы Яги – ужасной старухи с костяной ногой – запечатлено отношение человека к иному миру. Ее образ сначала пугает, отталкивает, но если вдуматься, мы ее боимся не потому, что она такая безобразная, а она безобразная потому, что мы ее боимся. Ведь она олицетворяет собой наше видение мира, выходящее за рамки привычного, это олицетворение наших слабостей и страха перед неведомым, а самое неведомое для нас как раз то, что связано со смертью, с потусторонним миром.

И герою, оказавшемуся в такой ситуации, нужно действовать решительно, то есть не поддаваться страху, а проявить характер: «… не накормила, не напоила, баню не истопила, а уже расспрашиваешь».

Герой проявляет твердость, и Баба Яга помогает ему: парит в бане, омывая и очищая от грязи мира земного, готовит к встрече с Кащеем Бессмертным.

Кащей – одна из самых загадочных фигур русской сказки. Если смотреть этимологию этого слово, то ее можно связать со словом «кощуна» — а так на Руси в дохристианские времена называли сказки, басни мифы (слово «сказка» в известном нам значении появилось сравнительно недавно, в XIX веке).

С принятием христианства кощуна стала синонимом чего-то ложного, нечистого, срамословия. И здесь логично предположить, что под именем Кощея когда-то скрывались волхвы, знатоки традиций, хранители знаний, передававшихся через сказки-«кощуны» из поколения в поколение.

Можно сказать, что Кащей – это некий магический корень сказки, который присутствует в ней с самого начала, создавая своего рода возможность, ткань волшебства. Ведь это именно он наложил чары на Василису, «спрятав» ее таким образом, сокрыв его истинный облик с тем, чтобы Иван сумел за невзрачной оболочкой разглядеть суть. И именно это незримое «вторжение» в жизнь героя и заставляет последнего начать свое инициатическое путешествие.

Внутренняя борьба, осмысление и преображение

Как мы помним, Ивану, чтобы победить Кащея, необходимо найти его смерть, которая находится в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и т.д. А все это – в сундуке, который либо подвешен на дубе, растущем на острове посреди океана, либо спрятан у его корней. И здесь стоит повнимательнее приглядеться к символике.

Русские народные сказки учат в символах видеть смыслы. Яйцо и дерево – это древние символы мироздания. Вспомним Мировое яйцо, из которого зародился мир, как, например об этом говориться в «Калевале»: «Из яйца, из нижней части, вышла Мать Земля сырая, из яйца, из верхней части встал высокий свод небесный». Или дуб Игддрасиль, который в скандинавской мифологии, является основой мироздания, древом жизни, судьбы.

Поэтому логично предположить, что на самом деле не смерть там спрятана, а источник жизни. И для того, чтобы до него добраться, герою необходимо познать все четыре стихии (землю, воду, воздух, огонь), из которых построен мир, и которые в разных сказках символизируют утка, щука, заяц и другие животные.

Так в традиционных культурах инициация заключала в себя испытания землей, водой и другими стихиями – символами наших психологических состояний. Герою нужно было преодолеть инерцию земли, пробудить силу жизни, которую имеет вода и обрести способность преображать мир вокруг себя подобно огню.

Таким образом, герой сказки проходит инициацию, в нем пробуждается его внутренняя сила, осознание себя, он обретает свою возлюбленную, которая может символизировать Божественную душу, и под конец становится царем в своем царстве. А царство – это, в первую очередь, его собственная душа, внутренний мир, и каждый из нас является в нем царем тогда, когда подчиняет все свои низшие инстинкты и стремления высшему началу.

Чему учат сказки в итоге, какова мораль? В финале героя ждет мудрость и зрелость, то есть способность привнести свет иной реальности в свою повседневную жизнь. И Иванушка-дурачок превращается в Ивана-царевича, то есть в того, кто достиг внутренней гармонии, просветления, и его «дурость», наивность оборачивается мудростью.

Недаром в одной из песен раннего Гребенщикова есть такой образ — Иван Бодхидхарма, который, по словам рок-критиков, является «одновременно Иваном – дураком и первым апостолом дзен (букв. – «посвященный в дхарму»).

И это не случайно, ведь пройдя свой путь, инициацию Иван действительно обретает то состояние просветления, что так ценили на Востоке, то есть способность видеть мир таким, какой он действительно есть, расширить грани повседневной действительности, и может помочь в этом другим. Вдумайтесь:

Он движется мимо строений, в которыхСтремятся избегнуть судьбы.

Он легче, чем дым,

Сквозь пластмассу и жесть

Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья

Там, где мы склонны видеть столбы,

И если стало светлей,

То, видимо, он уже здесь.

Он вылечит тех, кто слышит,

И, может быть, тех, кто умен,

И он расскажет тем, кто хочет все знать,

Истории светлых времен.

Глубокий смысл таят в себе народные вымышленные истории, но совершенно ясно, чему учат сказки: добру, осмыслению себя, поиску света и мудрости.

(В статье использованы материалы философской школы «Новый Акрополь»).

О том, и , мы поговорим в следующих статьях.