Атмосфера Земли

Атмосфе́ра (от. др.-греч. ἀτμός - пар и σφαῖρα - шар) - газовая оболочка (геосфера ), окружающая планету Земля . Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично кору , внешняя граничит с околоземной частью космического пространства.

Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу, принято называть физикой атмосферы . Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, изучением погоды занимается метеорология , а длительными вариациями климата - климатология .

Строение атмосферы

Строение атмосферы

Тропосфера

Её верхняя граница находится на высоте 8-10 км в полярных, 10-12 км в умеренных и 16-18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы. Содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция , возникают облака , развиваются циклоны и антициклоны . Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м

За «нормальные условия» у поверхности Земли приняты: плотность 1,2 кг/м3, барометрическое давление 101,35 кПа, температура плюс 20 °C и относительная влажность 50 %. Эти условные показатели имеют чисто инженерное значение.

Стратосфера

Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11-25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25-40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии ). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0° С), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой .

Стратопауза

Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).

Мезосфера

Атмосфера Земли

Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80-90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25-0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов , колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.

Мезопауза

Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около -90 °C).

Линия Кармана

Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

Термосфера

Основная статья : Термосфера

Верхний предел - около 800 км. Температура растёт до высот 200-300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха («полярные сияния ») - основные области ионосферы лежат внутри термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород.

Атмосферные слои до высоты 120 км

Экзосфера (сфера рассеяния)

Экзосфера - зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация ).

До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в стратосфере до −110 °C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200-250 км соответствует температуре ~1500 °C. Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во времени и пространстве.

На высоте около 2000-3000 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум , который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разреженных пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.

На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы - около 20 %; масса мезосферы - не более 0,3 %, термосферы - менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000-3000 км.

В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу . Гетеросфера - это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая гомосфера . Граница между этими слоями называется турбопаузой , она лежит на высоте около 120 км.

Физические свойства

Толщина атмосферы - примерно 2000 - 3000 км от поверхности Земли. Суммарная масса воздуха - (5,1-5,3)×10 18 кг. Молярная масса чистого сухого воздуха составляет 28,966. Давление при 0 °C на уровне моря 101,325 кПа ; критическая температура ?140,7 °C; критическое давление 3,7 МПа; C p 1,0048×10 3 Дж/(кг·К)(при 0 °C), C v 0,7159×10 3 Дж/(кг·К) (при 0 °C). Растворимость воздуха в воде при 0 °C - 0,036 %, при 25 °C - 0,22 %.

Физиологические и другие свойства атмосферы

Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона атмосферы. Дыхание человека становится невозможным на высоте 15 км, хотя примерно до 115 км атмосфера содержит кислород.

Атмосфера снабжает нас необходимым для дыхания кислородом. Однако вследствие падения общего давления атмосферы по мере подъёма на высоту соответственно снижается и парциальное давление кислорода.

В лёгких человека постоянно содержится около 3 л альвеолярного воздуха. Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе при нормальном атмосферном давлении составляет 110 мм рт. ст., давление углекислого газа - 40 мм рт. ст., а паров воды - 47 мм рт. ст. С увеличением высоты давление кислорода падает, а суммарное давление паров воды и углекислоты в лёгких остаётся почти постоянным - около 87 мм рт. ст. Поступление кислорода в лёгкие полностью прекратится, когда давление окружающего воздуха станет равным этой величине.

На высоте около 19-20 км давление атмосферы снижается до 47 мм рт. ст. Поэтому на данной высоте начинается кипение воды и межтканевой жидкости в организме человека. Вне герметической кабины на этих высотах смерть наступает почти мгновенно. Таким образом, с точки зрения физиологии человека, «космос» начинается уже на высоте 15-19 км.

Плотные слои воздуха - тропосфера и стратосфера - защищают нас от поражающего действия радиации. При достаточном разрежении воздуха, на высотах более 36 км, интенсивное действие на организм оказывает ионизирующая радиация - первичные космические лучи; на высотах более 40 км действует опасная для человека ультрафиолетовая часть солнечного спектра.

По мере подъёма на всё большую высоту над поверхностью Земли, постепенно ослабляются, а затем и полностью исчезают, такие привычные для нас явления, наблюдаемые в нижних слоях атмосферы, как распространение звука, возникновение аэродинамической подъёмной силы и сопротивления, передача тепла конвекцией и др.

В разреженных слоях воздуха распространение звука оказывается невозможным. До высот 60-90 км ещё возможно использование сопротивления и подъёмной силы воздуха для управляемого аэродинамического полёта. Но начиная с высот 100-130 км знакомые каждому лётчику понятия числа М и звукового барьера теряют свой смысл, там проходит условная Линия Кармана за которой начинается сфера чисто баллистического полёта, управлять которым можно, лишь используя реактивные силы.

На высотах выше 100 км атмосфера лишена и другого замечательного свойства - способности поглощать, проводить и передавать тепловую энергию путём конвекции (т. е. с помощью перемешивания воздуха). Это значит, что различные элементы оборудования, аппаратуры орбитальной космической станции не смогут охлаждаться снаружи так, как это делается обычно на самолёте, - с помощью воздушных струй и воздушных радиаторов. На такой высоте, как и вообще в космосе, единственным способом передачи тепла является тепловое излучение .

Состав атмосферы

Состав сухого воздуха

Атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения).

Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H 2 O) и углекислого газа (CO 2).

|

Состав сухого воздуха |

||

|

Азот | ||

|

Кислород | ||

|

Аргон | ||

|

Вода | ||

|

Углекислый газ | ||

|

Неон | ||

|

Гелий | ||

|

Метан | ||

|

Криптон | ||

|

Водород | ||

|

Ксенон | ||

|

Закись азота | ||

Кроме указанных в таблице газов, в атмосфере содержатся SO 2 , NH 3 , СО, озон , углеводороды , HCl , HF , пары Hg , I 2 , а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозоль ).

История образования атмосферы

Согласно наиболее распространённой теории, атмосфера Земли во времени пребывала в четырёх различных составах. Первоначально она состояла из лёгких газов (водорода и гелия ), захваченных из межпланетного пространства. Это так называемая первичная атмосфера (около четырех миллиардов лет назад). На следующем этапе активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и другими газами, кроме водорода (углекислым газом, аммиаком , водяным паром ). Так образовалась вторичная атмосфера (около трех миллиардов лет до наших дней). Эта атмосфера была восстановительной. Далее процесс образования атмосферы определялся следующими факторами:

утечка легких газов (водорода и гелия) в межпланетное пространство ;

химические реакции, происходящие в атмосфере под влиянием ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и некоторых других факторов.

Постепенно эти факторы привели к образованию третичной атмосферы , характеризующейся гораздо меньшим содержанием водорода и гораздо большим - азота и углекислого газа (образованы в результате химических реакций из аммиака и углеводородов).

Азот

Образование большого количества N 2 обусловлено окислением аммиачно-водородной атмосферы молекулярным О 2 , который стал поступать с поверхности планеты в результате фотосинтеза, начиная с 3 млрд лет назад. Также N 2 выделяется в атмосферу в результате денитрификации нитратов и др. азотсодержащих соединений. Азот окисляется озоном до NO в верхних слоях атмосферы.

Азот N 2 вступает в реакции лишь в специфических условиях (например, при разряде молнии). Окисление молекулярного азота озоном при электрических разрядах используется в промышленном изготовлении азотных удобрений. Окислять его с малыми энергозатратами и переводить в биологически активную форму могут цианобактерии (сине-зеленые водоросли) и клубеньковые бактерии, формирующие ризобиальный симбиоз с бобовыми растениями, т. н. сидератами.

Кислород

Состав атмосферы начал радикально меняться с появлением на Земле живых организмов , в результате фотосинтеза , сопровождающегося выделением кислорода и поглощением углекислого газа. Первоначально кислород расходовался на окисление восстановленных соединений - аммиака, углеводородов, закисной формы железа , содержавшейся в океанах и др. По окончании данного этапа содержание кислорода в атмосфере стало расти. Постепенно образовалась современная атмосфера, обладающая окислительными свойствами. Поскольку это вызвало серьезные и резкие изменения многих процессов, протекающих в атмосфере , литосфере и биосфере , это событие получило название Кислородная катастрофа .

В течение фанерозоя состав атмосферы и содержание кислорода претерпевали изменения. Они коррелировали прежде всего со скоростью отложения органических осадочных пород. Так, в периоды угленакопления содержание кислорода в атмосфере, видимо, заметно превышало современный уровень.

Углекислый газ

Содержание в атмосфере СО 2 зависит от вулканической деятельности и химических процессов в земных оболочках, но более всего - от интенсивности биосинтеза и разложения органики в биосфере Земли . Практически вся текущая биомасса планеты (около 2,4×10 12 тонн ) образуется за счет углекислоты, азота и водяного пара, содержащихся в атмосферном воздухе. Захороненная в океане , в болотах и в лесах органика превращается в уголь , нефть и природный газ . (см.Геохимический цикл углерода )

Благородные газы

Источник инертных газов - аргона , гелия и криптона - вулканические извержения и распад радиоактивных элементов. Земля в целом и атмосфера в частности обеднены инертными газами по сравнению с космосом. Считается, что причина этого заключена в непрерывной утечке газов в межпланетное пространство.

Загрязнение атмосферы

В последнее время на эволюцию атмосферы стал оказывать влияние человек . Результатом его деятельности стал постоянный значительный рост содержания в атмосфере углекислого газа из-за сжигания углеводородного топлива, накопленного в предыдущие геологические эпохи. Громадные количества СО 2 потребляются при фотосинтезе и поглощаются мировым океаном. Этот газ поступает в атмосферу благодаря разложению карбонатных горных пород и органических веществ растительного и животного происхождения, а также вследствие вулканизма и производственной деятельности человека. За последние 100 лет содержание СО 2 в атмосфере возросло на 10 %, причём основная часть (360 млрд тонн) поступила в результате сжигания топлива. Если темпы роста сжигания топлива сохранятся, то в ближайшие 50 - 60 лет количество СО 2 в атмосфере удвоится и может привести к глобальным изменениям климата .

Сжигание топлива - основной источник и загрязняющих газов (СО , NO , SO 2 ). Диоксид серы окисляется кислородом воздуха до SO 3 в верхних слоях атмосферы, который в свою очередь взаимодействует с парами воды и аммиака, а образующиеся при этом серная кислота (Н 2 SO 4 ) и сульфат аммония ((NH 4 ) 2 SO 4 ) возвращаются на поверхность Земли в виде т. н. кислотных дождей. Использование двигателей внутреннего сгорания приводит к значительному загрязнению атмосферы оксидами азота, углеводородами и соединениями свинца (тетраэтилсвинец Pb(CH 3 CH 2 ) 4 ) ).

Аэрозольное загрязнение атмосферы обусловлено как естественными причинами (извержение вулканов, пыльные бури, унос капель морской воды и пыльцы растений и др.), так и хозяйственной деятельностью человека (добыча руд и строительных материалов, сжигание топлива, изготовление цемента и т. п.). Интенсивный широкомасштабный вынос твёрдых частиц в атмосферу - одна из возможных причин изменений климата планеты.

Атмосфера - газовая оболочка нашей планеты, которая вращается вместе с Землей. Газ, находящийся в атмосфере, называют воздухом. Атмосфера соприкасается с гидросферой и частично покрывает литосферу. А вот верхние границы определить трудно. Условно принято считать, что атмосфера простирается вверх приблизительно на три тысячи километров. Там она плавно перетекает в безвоздушное пространство.

Химический состав атмосферы Земли

Формирование химического состава атмосферы началось около четырех миллиардов лет назад. Изначально атмосфера состояла лишь из легких газов - гелия и водорода. По мнению ученых исходными предпосылками создания газовой оболочки вокруг Земли стали извержения вулканов, которые вместе с лавой выбрасывали огромное количество газов. В дальнейшем начался газообмен с водными пространствами, с живыми организмами, с продуктами их деятельности. Состав воздуха постепенно менялся и в современном виде зафиксировался несколько миллионов лет назад.

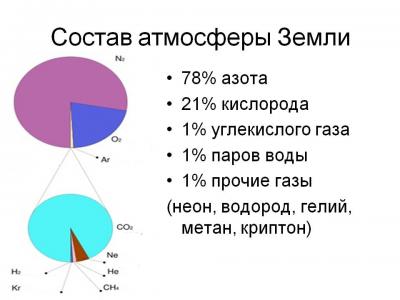

Главные же составляющие атмосферы это азот (около 79%) и кислород (20%). Оставшийся процент приходится на следующие газы: аргон, неон, гелий, метан, углекислый газ, водород, криптон, ксенон, озон, аммиак, двуокиси серы и азота, закись азота и окись углерода.

Кроме того, в воздухе содержится водяной пар и твердые частицы (пыльца растений, пыль, кристаллики соли, примеси аэрозолей).

В последнее время ученые отмечают не качественное, а количественное изменение некоторых ингредиентов воздуха. И причина тому - человек и его деятельность. Только за последние 100 лет содержание углекислого газа возросло в десять раз! Это чревато многими проблемами, самая глобальная из которых - изменение климата.

Формирование погоды и климата

Атмосфера играет важнейшую роль в формировании климата и погоды на Земле. Очень многое зависит от количества солнечных лучей, от характера подстилающей поверхности и атмосферной циркуляции.

Рассмотрим факторы по порядку.

1. Атмосфера пропускает тепло солнечных лучей и поглощает вредную радиацию. О том, что лучи Солнца падают на разные участки Земли под разными углами, знали еще древние греки. Само слово "климат" в переводе с древнегреческого означает "наклон". Так, на экваторе солнечные лучи падают практически отвесно, потому здесь очень жарко. Чем ближе к полюсам, тем больше угол наклона. И температура понижается.

2. Из-за неравномерного нагревания Земли в атмосфере формируются воздушные течения. Они классифицируются по своим размерам. Самые маленькие (десятки и сотни метров) - это местные ветра. Далее следуют муссоны и пассаты, циклоны и антициклоны, планетарные фронтальные зоны.

Все эти воздушные массы постоянно перемещаются. Некоторые из них довольно статичны. Например, пассаты, которые дуют от субтропиков по направлению к экватору. Движение других во многом зависит от атмосферного давления.

3. Атмосферное давление - еще один фактор, влияющий на формирование климата. Это давление воздуха на поверхность земли. Как известно, воздушные массы перемещаются с области с повышенным атмосферным давлением в сторону области, где это давление ниже.

Всего выделено 7 зон. Экватор - зона низкого давления. Далее, по обе стороны от экватора вплоть до тридцатых широт - область высокого давления. От 30° до 60° - опять низкое давление. А от 60° до полюсов - зона высокого давления. Между этими зонами и циркулируют воздушные массы. Те, что идут с моря на сушу, несут дожди и ненастье, а те, что дуют с континентов - ясную и сухую погоду. В местах, где воздушные течения сталкиваются, образуются зоны атмосферного фронта, которые характеризуются осадками и ненастной, ветреной погодой.

Ученые доказали, что от атмосферного давления зависит даже самочувствие человека. По международным стандартам нормальное атмосферное давление - 760 мм рт. столба при температуре 0°C. Этот показатель рассчитан на те участки суши, которые находятся практически вровень с уровнем моря. С высотой давление понижается. Поэтому, например, для Санкт-Петербурга 760 мм рт.ст. - это норма. А вот для Москвы, которая расположена выше, нормальное давление - 748 мм рт.ст.

Давление меняется не только по вертикали, но и по горизонтали. Особенно это чувствуется при прохождении циклонов.

Строение атмосферы

Атмосфера напоминает слоеный пирог. И каждый слой имеет свои особенности.

. Тропосфера - самый близкий к Земле слой. "Толщина" этого слоя изменяется по мере удаления от экватора. Над экватором слой простирается ввысь на 16-18 км, в умеренных зонах - на 10-12км, на полюсах - на 8-10 км.

Именно здесь содержится 80% всей массы воздуха и 90% водяного пара. Здесь образуются облака, возникают циклоны и антициклоны. Температура воздуха зависит от высоты местности. В среднем она понижается на 0,65° C на каждые 100 метров.

. Тропопауза - переходный слой атмосферы. Его высота - от нескольких сотен метров до 1-2 км. Температура воздуха летом выше, чем зимой. Так, например, над полюсами зимой -65° C. А над экватором в любое время года держится -70° C.

. Стратосфера - это слой, верхняя граница которого проходит на высоте 50-55 километров. Турбулентность здесь низкая, содержание водяного пара в воздухе - ничтожное. Зато очень много озона. Максимальная его концентрация - на высоте 20-25 км. В стратосфере температура воздуха начинает повышаться и достигает отметки +0,8° C. Это обусловлено тем, что озоновый слой взаимодействует с ультрафиолетовым излучением.

. Стратопауза - невысокий промежуточный слой между стратосферой и следующей за ней мезосферой.

. Мезосфера - верхняя граница этого слоя - 80-85 километров. Здесь происходят сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов. Именно они обеспечивают то нежное голубое сияние нашей планеты, которое видится из космоса.

В мезосфере сгорает большинство комет и метеоритов.

. Мезопауза - следующий промежуточный слой, температура воздуха в котором минимум -90°.

. Термосфера - нижняя граница начинается на высоте 80 - 90 км, а верхняя граница слоя проходит приблизительно по отметке 800 км. Температура воздуха возрастает. Она может варьироваться от +500° C до +1000° C. В течение суток температурные колебания составляют сотни градусов! Но воздух здесь настолько разрежен, что понимание термина "температура" как мы его представляем, здесь не уместно.

. Ионосфера - объединяет мезосферу, мезопаузу и термосферу. Воздух здесь состоит в основном из молекул кислорода и азота, а также из квазинейтральной плазмы. Солнечные лучи, попадая в ионосферу сильно ионизируют молекулы воздуха. В нижнем слое (до 90 км) степень ионизация низкая. Чем выше, тем больше ионизация. Так, на высоте 100-110 км электроны концентрируются. Это способствует отражению коротких и средних радиоволн.

Самый важный слой ионосферы - верхний, который находится на высоте 150-400 км. Его особенность в том, что он отражает радиоволны, а это способствует передаче радиосигналов на значительные расстояния.

Именно в ионосфере происходят такое явление, как полярное сияние.

. Экзосфера - состоит из атомов кислорода, гелия и водорода. Газ в этом слое очень разрежен и нередко атомы водорода ускользают в космическое пространство. Поэтому этот слой и называют "зоной рассеивания".

Первым ученым, который предположил, что наша атмосфера имеет вес, был итальянец Э. Торричелли. Остап Бендер, например, в романе "Золотой теленок" сокрушался, что на каждого человека давит воздушный столб весом в 14 кг! Но великий комбинатор немного ошибался. Взрослый человек испытывает на себя давление в 13-15 тонн! Но мы не чувствуем этой тяжести, потому что атмосферное давление уравновешивается внутренним давлением человека. Вес нашей атмосферы составляет 5 300 000 000 000 000 тонн. Цифра колоссальная, хотя это всего лишь миллионная часть веса нашей планеты.

Атмосфера – это газовая оболочка Земли, обеспечивающая защиту от жестких воздействий космоса и необходимая для существования жизни на нашей планете. Эта оболочка участвует в суточном вращении Земли и влияет на геологические процессы на земном шаре. Точный перевод с греческого языка слова «атмосфера»: «атмос» - «пар» и «сфера» - «шар». Атмосфера тесно взаимодействует с литосферой, гидросферой, обмениваясь теплом, влагой и химическими элементами.

Толщина данной оболочки Земли, в среднем, составляет несколько тысяч километров. По мере убывания плотности воздуха атмосфера без четкой границы переходит в космическое пространство. Верхняя граница атмосферы проходит на уровне примерно 20 тысяч километров. Нижняя ее граница проходит по уровню земной поверхности. 95% массы всей атмосферы расположено до отметки 25 км высоты, так как удерживается силой земного притяжения. Нижний слой атмосферы, состоящий из смеси газов называется воздухом. Атмосферный воздух, твердые частицы во взвешенном состоянии и водяной пар формируют атмосферу.

В процентном соотношении в смеси газов атмосферы выделяют около 78% азота, 20% кислорода, до 1% углекислого газа, аргона, водорода, некоторых других газов и водяных паров. В атмосферном воздухе азота содержится 78% - значительно больше, чем других газов. Его концентрация повышена вследствие жизнедеятельности микроорганизмов. Азот участвует в природном круговороте веществ и обеспечивает регуляцию содержания кислорода, препятствуя его избыточному накоплению. На втором месте по объемному соотношению занимает кислород (20%) . Именно благодаря наличию этого газа, в атмосфере могут осуществляться процессы горения, гниения, дыхания. Почти весь свободный кислород в атмосфере является продуктом фотосинтеза растительных организмов. Углекислый газ составляет всего 0,03% объема воздуха и образуется за счет расщепления органических веществ, при дыхании живых организмов, сгорании веществ, брожении. Он выполняет функцию обогревателя, так как этот газ пропускает энергию Солнца к земной поверхности и не пропускает тепло от Земли. Содержание других газов в атмосферном воздухе минимально.

Строение атмосферы

Атмосфера имеет слоистое строение, что определяется особенностями вертикального распределения плотности входящих в состав атмосферы газов и температуры. Таким образом, атмосфера состоит из таких концентрических оболочек: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера, ионосфера. До озонового экрана нижележащая атмосфера входит в состав биосферы. Тропосфера является нижним этажом атмосферы. Этот плотный и влажный слой содержит пыль, водяные пары, в нем происходят все атмосферные явления, определяется погода. Верхняя граница тропосферы непостоянна: над экватором она составляет около 18 км, а над полюсами – до 8 км. Большая часть человеческой деятельности происходит именно в тропосфере. Второй слой – стратосфера – лежит над тропосферой и простирается на высоте примерно от 10 км до 55 км. В стратосфере практически нет облаков, так как содержание водяных паров низкое, этот слой более прозрачный и холодный. В нем имеется озоновый экран – поглотитель жесткого ультрафиолетового излучения. Выше стратосферы до уровня 90 км находится мезосфера, где под действием солнечных лучей протекают различные химические реакции. Температура до верхнего уровня мезосферы постепенно понижается до -80 градусов. Термосфера находится на уровне от 80 км до 400 км. В этом слое формируются такие явления, как полярные сияния, подсвеченные ночью облака. Верхние слои атмосферы плавно переходят в космическое пространство.

Загрязнение атмосферы в последние столетия происходит из-за хозяйственной деятельности человека. Изменяется нормальный газовый состав атмосферы, загрязняется воздушное пространство. При сжигании углеводородного топлива в атмосфере накапливается углекислый газ. Также в процессе хозяйственной деятельности человека в атмосфере увеличивается содержание окидов азота, метана и некоторых других газов, что обусловливает развитие парникового эффекта, разрушение озонового слоя, появление смога и кислотных дождей.

Похожие материалы:

какого газа больше в атмосфере?

Альтернативные описанияГаз, делающий металл хрупким

Газ, из которого на 78% состоит воздух

Главный «воздушный наполнитель»

Главный компонент вдыхаемого вами воздуха, которым в чистом виде дышать нельзя

Компонент воздуха

Удобрение, витающее в воздухе

Химический элемент - основа ряда удобрений

Химический элемент, один из основных питательных веществ растений

Химический элемент, составная часть воздуха

Нитрогениум

Жидкий хладагент

Химический элемент, газ

Магический меч Парацельса

На латыни этот газ называется «nitrogenium», то есть «рождающий селитру»

Название этого газа произошло от латинского слова «безжизненный»

Этот газ - составляющая воздуха практически отсутствовал в первичной атмосфере Земли 4,5 млрд. лет назад

Газ, чья жидкость служит для охлаждения сверхточных приборов

Какой газ в жидком состоянии хранят в сосуде Дьюара?

Газ, заморозивший Терминатора II

Газ-охладитель

Какой газ тушит огонь?

Самый распространенный элемент в атмосфере

Основа всех нитратов

Химический элемент, N

Замораживающий газ

Воздух на три четверти

В составе аммиака

Газ из воздуха

Газ под номером 7

Элемент из селитры

Основной газ в воздухе

Популярнейший газ

Элемент из нитратов

Жидкий газ из сосуда

Газ №1 в атмосфере

Удобрение в воздухе

78% воздуха

Газ для криостата

Почти 80% воздуха

Самый популярный газ

Распространенный газ

Газ из сосуда Дьюара

Главный компонент воздуха

. «N» в воздухе

Нитроген

Воздушный компонент

Древний богатый филистимский город, с храмом Дагона

Большая часть атмосферы

Преобладает в воздухе

Следом за углеродом в таблице

Между углеродом и кислородом в таблице

7-й у Менделеева

Перед кислородом

Предшественник кислорода в таблице

Газ, отвечающий за урожай

. «безжизненный» среди газов

Вслед за углеродом в таблице

Пес из палиндрома Фета

Газ - компонент удобрений

До кислорода в таблице

После углерода в таблице

78,09% воздуха

Какой газ витает в воздухе?

Газ, занимающий большую часть атмосферы

Седьмой в строю химических элементов

Хим. элемент №7

Составная часть воздуха

В таблице он после углерода

Нежизненная часть атмосферы

. «рождающий селитру»

Закись этого газа - «вселящий газ»

Основа земной атмосферы

Большая часть воздуха

Часть воздуха

Преемник углерода в таблице

Безжизненная часть воздуха

Седьмой в менделеевском строю

Газ в составе воздуха

Основная масса воздуха

Седьмой химический элемент

Около 80% воздуха

Газ из таблицы

Газ, существено влияющий на урожай

Главный компонент нитратов

Основа воздуха

Главный элемент воздуха

. «нежизненный» элемент воздуха

Менделеев назначил его седьмым

Львиная доля воздуха

Седьмой в менделеевской шеренге

Главный газ в воздухе

Седьмой в химическом строю

Основной газ воздуха

Главный газ воздуха

Между углеродом и кислородом

Инертный при нормальных условиях двухатомный газ

Самый распространенный на Земле газ

Газ, основной компонент воздуха

Химический элемент, газ без цвета и запаха, главная составная часть воздуха, входящий также в состав белков и нуклеиновых кислот

Наименование химического элемента

. "N" в воздухе

. "Безжизненный" среди газов

. "Нежизненный" элемент воздуха

. "Рождающий селитру"

7-я графа Менделеева

Большая часть вдыхаемого воздуха

Входит в состав воздуха

Газ - компонент удобрений

Газ, существенно влияющий на урожай

Главная состав. часть воздуха

Главная часть воздуха

Главный "воздушный наполнитель"

Закись этого газа - "вселящий газ"

Какого газа больше в атмосфере

Какой газ в жидком состоянии хранят в сосуде Дьюара

Какой газ витает в воздухе

Какой газ тушит огонь

М. химич. основание, главная стихия селитры; селитротвор, селитрород, селитряк; он же главная, по количеству, составная часть нашего воздуха (азота объемов, кислорода Азотистый, азотный, азотовый, азот в себе содержащий. Химики различают этими словами меру или степени содержания азота в сочетаниях его с другими веществами

На латыни этот газ называется "nitrogenium", то есть "рождающий селитру"

Название этого газа произошло от латинского слова "безжизненный"

Основной компонент вдыхаем. воздуха

Перед кислородом в таблице

Последыш углерода в таблице

Седьмая графа Менделеева

Химическ. элемент с кодовым именем 7

Химический элемент

Что за химический элемент №7

Входит в состав селитры

Cтраница 1

Атмосферные газы с точки зрения изменения их содержания во времени и пространстве обычно подразделяют на постоянные (перманентные) и переменные, однако такая классификация достаточно условна. Если, например, увеличивать масштаб времени, то все газы можно рассматривать как переменные, но изменения содержания кислорода, азота и большинства благородных газов столь медленны, что могут дать очень мало для понимания процессов, которым посвящена эта книга, и здесь рассматриваться не будут.

Обычные атмосферные газы, а именно кислород, азот, аргон и кислый газ, присутствуют и в почвах.

Поскольку обычные атмосферные газы не имеют ни вкуса, ни запаха, можно подумать, что нас окружает пустота. Но газы, как и твердые или жидкие вещества, имеют определенные физические и химические свойства.

Обычно в потоках жидкостей растворены атмосферные газы - кислород, азот и углекислый газ. Если смесь газов находится в контакте с жидкостью, то равновесное количество каждого растворенного газа определяется его парциальным давлением. Так, при указанных условиях растворимость воздуха в воде составляет несколько менее 2 %, из которых / з - кислород, а 2 / з - азот. Несмотря на большую растворимость углекислого газа, его содержание в воде очень мало, так как воздух содержит лишь около 0 03 % этого газа. Если вода не подвергалась специальной обработке, то максимальное содержание воздуха в ней равно или меньше соответствующего насыщению при атмосферном давлении. Это количество воздуха слишком мало, чтобы оказать заметное влияние на давление насыщенного пара.

На многие аналитические операции влияют атмосферные газы и пары. Так, присутствие аммиака в воздухе лабораторной комнаты ухудшает результаты анализа аминного азота по микрометоду Кьельдаля, а сероводород затрудняет определения метоксильных групп, осаждая наряду с ио-дидом сульфид серебра. Хотя в хорошей аналитической лаборатории, вероятно, нет таких загрязняющих воздух газов, тем не менее возможность влияния примесей следует иметь в виду. Кроме того, анализируемые образцы неизбежно вступают в контакт с кислородом, двуокисью углерода и влагой воздуха. Кислород мешает определению нитро-группы хлоридом титана; двуокись углерода мешает неводному титрованию слабых кислот; влага мешает определению карбоксильной группы реактивом Фишера. Так как при работе микрометодами контактные площади относительно велики, приходится принимать меры для устранения влияния мешающих веществ. Обычно желательно иметь такие герметичные сосуды, в которых можно было бы проводить аналитические реакции в отсутствие мешающих газов. В особых случаях конструируются специальные боксы с контролируемой атмосферой, в которых и проводятся все операции.

Родниковая и речная вода всегда содержит растворенные атмосферные газы - кислород, азот и двуокись углерода, а также некоторые катионы (Са2, Mg2, Na) и анионы угольной (НСО -), серной и соляной кислот. В гораздо меньших количествах содержатся ионы калия и анионы азотной и азотистой кислот. Силикаты под действием воды со временем разлагаются, и небольшая часть кремнекислоты находится в воде в коллоидном состоянии или в виде силиката калия, большая же часть остается нерастворенной и задерживается в глине.

Высказывалось предположение, что при наличии соответствующего катализатора атмосферные газы могли бы реагировать друг с другом, превращая океаны в разбавленный раствор азотной кислоты. Возможен ли такой процесс с точки зрения термодинамических представлений.

Поглощение водяным паром и углекислым газом настолько сильно, что другие атмосферные газы, поглощающие на тех же самых длинах волн, будут давать небольшой вклад в парниковый эффект. Однако в длинноволновой области спектра имеется интервал 8 - 12 мкм, где поглощение К О и СОз очень слабое.

Несмотря на ряд мер, препятствующих проникновению в раствор воздуха, в нем всегда присутствуют растворенные атмосферные газы, а также включения нерастворившегося воздуха в виде пузырьков, образовавшихся при смешении, фильтрации и транспортировании раствора.

Фторид иттрия, полученный описанными выше способами, имеет сравнительно большую поверхность и поэтому способен адсорбировать атмосферные газы. Для удаления некоторых адсорбированных газов перед восстановлением фторид иттрия рекомендуется подвергать спеканию в вакууме или расплавлять.

Автор книги, собрав огромный фактический материал, дал полный обзор проблемы химического состава и радиоактивности атмосферы: рассмотрены атмосферные газы, твердые и жидкие частицы, ее радиоактивность, химия осадков, проблемы загрязнения воздуха.

Источниками естественной радиоактивности в атмосфере служат радиоактивные вещества земной коры, а также вещества, образующиеся в результате воздействия на атмосферные газы космических лучей. Большая часть естественной радиоактивности тропосферы обусловлена первым источником. Роль актинона и его продуктов распада незначительна и здесь обсуждаться не будет.